Beltrán Lloris, F., 2023. Cultura epigráfica celtibérica. Antropo, 49, 35-61. www.didac.ehu.es/antropo

Artículo de revisión – Review article

Cultura epigráfica celtibérica

Celtiberian epigraphic culture

Francisco Beltrán Lloris

Dpto. de Ciencias de la Antigüedad. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza. España. fbeltran@unizar.es

Palabras clave: Cultura epigráfica celtibérica, tesserae hospitales, Botorrita, Peñalba

Keywords: Celtiberian epigraphic culture, tesserae hospitals, Botorrita, Peñalba.

Resumen

Presentación de la cultura epigráfica celtibérica en el contexto paleohispánico y romano, atendiendo a los principales tipos epigráficos.

Abstract

Overview of the Celtiberian epigraphic culture in the paleo-Hispanic and Roman context, taking into account the main epigraphic types.

1. Definición y rasgos característicos

La cultura epigráfica celtibérica se desarrolló en las regiones interiores hispanas situadas a lo largo del Sistema Ibérico entre fines del siglo III a. E. y comienzos del I d. E. Por ‘cultura epigráfica’ se entiende aquí el conjunto específico de saberes y prácticas comunicativas que combinan escritura, lengua y soporte para consignar o transmitir mensajes en un contexto social e ideológico determinado (Beltrán 2020). Celtibérico, por su parte, hace referencia en sentido más bien lato a las diversas comunidades a las que los romanos distinguieron con ese nombre en el contexto bélico que desemboca en la toma de Numancia (133 a. E.): se trata de las ciudades de lusones, titos, belos y arévacos, pero también de otras gentes vecinas como los berones y algunas comunidades vasconas que tenían en común la misma lengua céltica, el celtibérico, de la que en este número se ocupa Carlos Jordán. Para escribir recurrieron primero al semisilabario paleohispánico de sus vecinos orientales de lengua ibérica y, después, al alfabeto latino traído por los romanos, introduciendo en ellos pequeñas modificaciones para acomodarlos a las exigencias de su lengua. La producción epigráfica se caracteriza por una fuerte impronta oficial en sus manifestaciones más características que son los textos sobre placas de bronce y, sobre todo, las téseras de hospitalidad, ambas inspiradas en la cultura epigráfica romana y vinculadas a la esfera política como lo están también las leyendas monetales. A cambio, las inscripciones monumentales sobre piedra destinadas a ser exhibidas públicamente —una de las novedades más significativas en las culturas epigráficas occidentales de los siglos II y I a. E.— tuvieron un escaso desarrollo frente al amplio predominio de prácticas escritas privadas como las marcas y rótulos sobre vajilla cerámica y otros utensilios, que pueden entenderse como una prolongación de la escritura cotidiana. En comparación con las culturas epigráficas con las que estuvo en más estrecho contacto —la ibérica y la romana—, la celtibérica se distingue por una duración más bien breve, de poco más de dos siglos, y por una intensidad relativamente baja: dos centenares largos de inscripciones con más de dos signos. La influencia de la cultura escrita romana se observa con nitidez en la cultura epigráfica celtibérica tanto en la fase inicial de conquista, cuando predominan todavía los rasgos vernáculos en el contexto de lo que se ha dado en denominar ‘romanización temprana’ (Beltrán 2003), como en la fase final de integración cívica cuando las primeras comunidades celtibéricas son transformadas por Augusto en municipios romanos y se produce el abandono generalizado de la lengua y la escritura vernáculas en beneficio del latín.

Desde el punto de vista lingüístico, la epigrafía celtibérica entraña un enorme interés por documentar una lengua céltica bien diferenciada del galo y con documentos de gran riqueza léxica y sintáctica como son los internacionalmente conocidos ‘Bronces de Botorrita’ (Zaragoza), la antigua Contrebia Belaisca, que componen el mayor conjunto escrito de la epigrafía céltica antigua. Desgraciadamente, la lengua en la que están escritos solo resulta muy parcialmente comprensible y eso gracias a su pertenencia a la familia céltica que permite elaborar sólidas hipótesis sobre las formas de flexión y la sintaxis, y otras mucho más frágiles sobre la interpretación léxica de las palabras, con excepción de la onomástica personal que es bien conocida gracias, entre otros factores, a la aparición de muchos nombres célticos en las posteriores inscripciones latinas. Por ello la interpretación de los textos, además del análisis lingüístico, se fundamenta en la identificación de los elementos onomásticos y en la funcionalidad de los soportes sobre los que están escritos cuando se inspiran en modelos romanos —o ibéricos—.

Para introducirse en la cultura epigráfica celtibérica pueden consultarse los trabajos de Beltrán y Jordán (2016, 2019 y 2020) y Beltrán (2022). El tratamiento más completo y detallado lo ofrece Jordán 2019. El catálogo de referencia es Hesperia. Banco de datos de lenguas paleohispánicas, al que remiten las referencias de los epígrafes entre corchetes que aparecen en el texto.

2. La cultura epigráfica celtibérica en su contexto

2.1. Cronología

El uso de la escritura para expresar el idioma convencionalmente conocido como ‘celtibérico’ está atestiguado entre fines del siglo III a. E. y comienzos del siglo I d. E., lapso que se reduce a doscientos años si se considera que hasta bien entrado el siglo II a. E. solo hay constancia de un único y peculiar testimonio epigráfico: la ‘phalera’ de Armuña de Tajuña. Se trata, en consecuencia, de un periodo relativamente breve en términos comparativos que contrasta, por ejemplo, con la vecina cultura escrita ibérica, de la que los celtíberos tomaron el sistema de escritura, cuyo periodo de vigencia se extiende a lo largo de medio milenio, entre el siglo V a. E. y el cambio de Era, extinguiéndose al igual que la celtibérica en beneficio de la cultura escrita latina.

2.2. Territorio

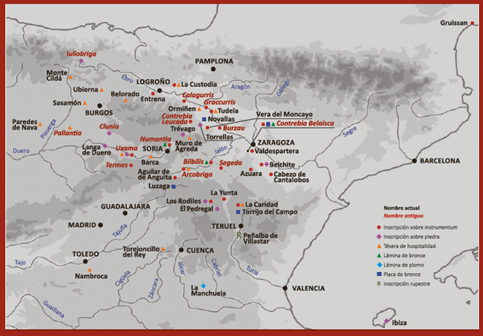

El área de dispersión de las inscripciones celtibéricas se sitúa a lo largo del Sistema Ibérico con el Ebro como límite septentrional y abarca principalmente las tierras correspondientes a las actuales provincias de Teruel, sudoeste de Zaragoza, Guadalajara, Cuenca, Soria, Burgos, así como el sur de Navarra y La Rioja, con hallazgos extremos en el sur de Cantabria, el este de Valladolid, un enclave en la provincia de Cáceres y otros fuera de los territorios de lengua celtibérica en el sur de Francia, Ibiza o Sevilla (Beltrán y Jordán 2016) (Figura 1).

Figura 1. Distribución de las inscripciones celtibéricas.

Figure 1. Distribution of Celtiberian inscriptions.

2.3. Tipos y volumen de inscripciones

El catálogo de testimonios escritos celtibéricos se ha multiplicado en los últimos años hasta rebasar holgadamente el medio millar de inscripciones —seguramente más de 600—, si bien en su mayoría se trata de brevísimos rótulos, con frecuencia de uno o dos signos, grabados sobre recipientes cerámicos, una circunstancia que reduce a dos centenares el número de textos de una cierta entidad, entendiendo por tales los que cuentan al menos con un par de palabras. No obstante, la epigrafía celtibérica dispone también de documentos excepcionales con decenas de líneas como los llamados ‘Bronces de Botorrita’ (Zaragoza) [Z.09.01, Z.09.03, Z.09.24], que, como se ha dicho, se cuentan entre los más largos y ricos desde el punto de vista lingüístico de toda la Céltica antigua, una amplia región que comprendía, entre otras zonas, el norte de Italia, las Galias y Britania. Leyendas monetales, marcas sobre recipientes de cerámica o metal, algunos epitafios sobre estelas u otros soportes pétreos, grafitos sobre las paredes rocosas de un santuario y numerosos documentos sobre láminas, placas y otros objetos de bronce —téseras de hospitalidad en particular— constituyen los tipos más característico de la epigrafía celtibérica.

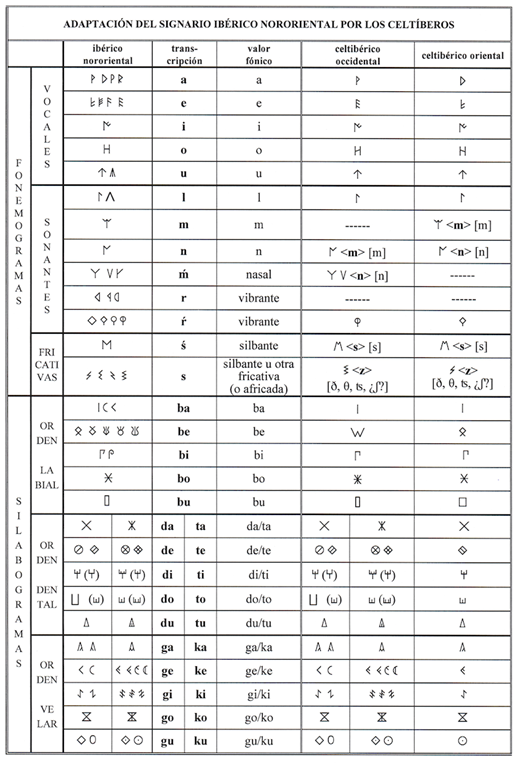

2.4. Escritura

Las inscripciones celtibéricas más antiguas fueron escritas utilizando con mínimas modificaciones el sistema de escritura ibérico propio de las regiones costeras mediterráneas, caracterizado por el uso de signos correspondientes a un solo fonema (a, e, i, o, u, l, m, n, r, s, z) y otros silábicos que representan la serie oclusiva (ba, be, bi, bo, bu; ka, ke, ki, ko, ku; ta, te, ti, to, tu) (Beltrán y Jordán 2016; Jordán 2019) (Figura 2). Se han individualizado dos variantes principales, denominadas occidental y oriental en función de su dispersión geográfica, que difieren sobre todo en los signos empleados para las nasales. Además se ha señalado en algunas inscripciones el empleo de signos modificados con un trazo adicional para expresar el carácter sonoro o sordo de la consonante (ka / ga, ta / da, …), una variedad que se ha dado en denominar ‘sistema dual’ (Jordán 2005, 2019). Esta combinación de signos silábicos y alfabéticos caracteriza a los diversos sistemas de escritura llamados paleohispánicos (Ferrer y Moncunill 2019) que fueron utilizados en el sur y el este de Hispania entre los siglos VIII/VII y I a. E. por pueblos meridionales de lengua indeterminada, por las comunidades ibéricas de la costa mediterránea —que manejaron dos variantes bien diferenciadas además de una adaptación del alfabeto griego— y por gentes del noroeste del valle medio del Ebro (Beltrán y Velaza 2009), incluidas los hablantes del idioma vascónico, precedente del vasco actual, una de las poquísimas lenguas prerromanas que ha sobrevivido hasta la actualidad en Europa y de la que podría haberse hallado el primer texto, si en efecto se confirma que ese es el idioma de la inscripción grabada sobre la ‘Mano de Irulegui’ (Aiestarán, Gorrochategui y Velaza 2023).

Figura 2. Sistema de escritura celtibérico.

Figure 2. Celtiberian writing system.

Tras el empleo exclusivo en las fases iniciales de la variante celtibérica de la escritura paleohispánica, a partir del siglo I a. E. proliferan las inscripciones redactadas en lengua celtibérica pero en alfabeto latino o, más bien en una variante modificada del mismo, como ha podido establecerse recientemente gracias a la aparición del Bronce de Novallas (Zaragoza) [Z.02.01] que cuenta con una S marcada para representar un fonema inexistente en latín que, sorprendentemente, se empleó no solo en las inscripciones en lengua celtibérica sino también en las latinas de los primeros siglos de nuestra Era para escribir algunos nombres personales celtibéricos (Beltrán, Díaz, Jordán y Simón 2020). El empleo del alfabeto latino, apenas usado en la cultura epigráfica ibérica, fue clave a mediados del siglo XX para identificar y caracterizar como céltica la lengua celtibérica gracias a los rótulos esgrafiados en el farallón rocoso de Peñalba (Villastar, Teruel), en un momento en el que el reciente desciframiento de las escrituras paleohispánicas por M. Gómez-Moreno se encontraba todavía en discusión. Debe tomarse en consideración que el empleo del alfabeto latino es de gran ayuda para la correcta lectura de los textos escritos en signario paleohispánico, cuyas características no permiten representar adecuadamente ciertas secuencias fonéticas como, por poner un ejemplo, la serie de muta cum liquida -tr- presente en el nombre celtibérico de Botorrita, la Contrebia (Belaisca) de los textos latinos, que en los epígrafes celtibéricos aparece como kontebia [Z.00.01] o konterbia [Mon.106].

2.5. Contexto histórico: una provincia romana

El periodo durante el que están testimoniadas las inscripciones celtibéricas —mayoritariamente entre la primera mitad del siglo II a. E. y el reinado de Augusto— está profundamente marcado por la presencia de Roma en la región. La conquista de la Celtiberia se inició a comienzos del siglo II a. E., centuria durante la cual se convertió en uno de sus más enconados escenarios bélicos, como bien queda ilustrado por la Guerra Numantina concluida en 133 a. E., de prominente lugar en la historiografía romana (Beltrán 1989). El clima bélico se prolongó hasta comienzos del siglo I a. E. con operaciones de tal envergadura en la región que permitieron a los gobernadores Tito Didio y Gayo Valerio Flaco celebrar solemnes ceremonias triunfales sobre los celtíberos en Roma todavía en 93 y 81 a. E. respectivamente. Estas últimas victorias romanas supusieron la pacificación de la Celtiberia —al menos de sus regiones centrales y orientales—, pero no el final de la actividad bélica que se reanuda en los años 70 del siglo I a. E. con las guerras sertorianas, durante las cuales los ejércitos de Sertorio —con base en Osca (Huesca)— y de sus antagonistas Cecilio Metelo y Pompeyo asolaron ciertas partes de la región, provocando no solo destrucciones en ciudades celtibéricas o de lengua céltica como Calagurris (Calahorra, La Rioja), Cascantum (Cascante, Navarra), Vareia (Logroño), Bursao (Borja, Zaragoza) o Bilbilis (Calatayud, Zaragoza), sino el abandono definitivo de otras como Segeda (Poyo de Mara / Durón de Belmonte, Zaragoza), Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza) o la de nombre desconocido de La Caridad de Caminreal (Teruel). Tras esta fase de elevada intensidad bélica se abre un periodo de paz de casi medio siglo que llega hasta el reinado de Augusto, momento en el que varias comunidades celtibéricas se vieron beneficiadas con la concesión del estatus de municipio romano, como Turiaso (Tarazona) y Bilbilis (Calatayud), o recibieron contingentes de colonos romanos como en el caso de colonia Caesar Augusta (Zaragoza), establecida parcialmente en tierras celtibéricas como las de la abandonada Contrebia Belaisca. Es durante estas últimas décadas cuando se intensifica el uso del alfabeto latino para escribir la lengua vernácula al tiempo que progresa el empleo de la lengua latina que terminará a partir de Augusto por desplazar a la vernácula del registro escrito y se impondrá definitivamente en las centurias siguientes como lengua hablada en detrimento del celtibérico. Bien entrado el siglo I d. E. algunos habitantes de la región podían todavía caracterizarse sentimentalmente como celtíberos, caso del poeta bilbilitano Gayo Valerio Marcial (c. 40-104 d. E.), quien, pese a su condición política e identidad romanas, se presentaba a sí mismo y a sus conciudadanos como “nos Celtis genitos et ex Hiberis”, esto es “nosotros nacidos de Celtas e Iberos” (Epigramas IV 55) (Beltrán 2004). Sin embargo, en el momento de escribirse estos versos, a fines del siglo I d. E., la lengua celtibérica —que Marcial parece ignorar— se encontraba en franca regresión pues no conservamos testimonio escrito alguno de esa cronología, aunque existan indicios de que pudiera aún escribirse ocasionalmente y conservara la vitalidad de su onomástica personal.

2.6. Interacciones con las culturas escritas ibérica y romana

No se trata solo de que la cultura epigráfica celtibérica fuera coetánea de la presencia romana: en muchos sentidos puede considerarse como una consecuencia de la cultura escrita romana, pues de ella toma algunos de sus tipos epigráficos más característicos como las téseras de hospitalidad o las placas de bronce, además de adaptar en su fase final el alfabeto latino para escribir su lengua, rasgos que, por ejemplo, no se perciben en la vecina cultura epigráfica ibérica que apenas utilizó el bronce como soporte ni el alfabeto latino. Ahora bien, el hecho de que las inscripciones celtibéricas más antiguas se escribieran en una variante ligeramente modificada del semisilabario propio de los iberos del nordeste es prueba suficiente de que los celtíberos adoptaron la escritura de sus vecinos ibéricos y no de los romanos, pues en este caso probablemente hubieran utilizado directamente el alfabeto latino como hicieron los lusitanos del occidente peninsular. De hecho, comparten algunos tipos epigráficos con los iberos como las cartas sobre plomo —inspiradas a su vez en modelos helenos— de los que se conoce un solo testimonio en lengua celtibérica [CU.00.02] o la inusual práctica de grabar inscripciones sobre útiles para el hilado como las ‘fusayolas’ de cerámica que se insertaban en el huso para facilitar con su peso la rotación (Beltrán, Jordán y Simón 2021).

En la época de la conquista, la cultura escrita latina estaba mucho más desarrollada que las rudimentarias prácticas escritas hispanas, de las que en el área ibérica solo hay constancia de rótulos sobre cerámica y cartas sobre láminas de plomo, vinculadas ambas a los usos cotidianos y privados de la escritura. En Roma, a cambio, con Livio Andrónico se iniciaba a mediados del siglo III a. E. la tradición literaria latina y en la siguiente centuria —II a. E.— se incorporaba el uso de soportes para la escritura de gran calidad como el papiro, originario de Egipto, empleado en la confección de libros y se introducía la primera biblioteca, privada y traída del oriente helenístico, a la que, en la siguiente centuria, se unirán las de carácter público (Pesando 1994). La expansión imperial romana del siglo II a. E. coincide con un crecimiento, diversificación y sofisticación de la cultura escrita latina (Woolf 2009) que impregna todas las actividades desde la práctica política a la administración del estado pasando por las actividades comerciales, la gestión de las grandes haciendas y el ocio hasta el punto de que el funcionamiento del estado y de la economía resultaban inviables sin el uso de la escritura para conformar leyes y decretos, archivos, contratos, misivas, recibos, cuentas, testamentos o documentos de propiedad. Este incremento y diversificación de la producción escrita cotidiana realizada sobre tablillas enceradas y otros soportes perecederos (Willi 2021) se vio acompañada además de una intensificación de los epígrafes sobre soportes durables y lo que es más importante, de carácter monumental y situados en lugares públicos que permitían su lectura por muchas personas —la denominada epigrafía pública—, en lo que constituye el rudimentario nacimiento de un auténtico medio de comunicación de masas que alcanzará su pleno desarrollo en los siglos I y II d. E. con el apogeo de la cultura epigráfica romana. Si antes este género de inscripciones sobre piedra se restringía solo a los epígrafes dedicados a los dioses, ahora a lo largo del siglo II a. E. surgen otros tipos como los epígrafes honoríficos sobre pedestales de estatuas (Díaz 2018), hitos terminales relativos a repartos de tierra o miliarios documentando la construcción de calzadas, letreros conmemorando la construcción de edificios, inscripciones funerarias que dejan de localizarse en el interior de los sepulcros para situarse en el exterior, decisiones de magistrados, comicios o senado grabadas sobre placas de bronce,… (Beltrán 2020). De todos estos tipos tenemos constancia durante los siglos II y I a. E. en las regiones orientales de la Hispania Citerior (Díaz 2008), la provincia romana en la que estaban englobadas las tierras celtibéricas, cuyo gobernador solía residir en Tarraco (Tarragona) o Carthago Noua (Cartagena), pero que frecuentaba también las regiones interiores de la provincia para guerrear o para administrar justicia y resolver asuntos diversos de su competencia, como ilustra la placa de bronce en latín del 87 a. E. hallada en Contrebia Belaisca (Botorrita) (CIL I,2 2951a) en la que el gobernador Gayo Valerio Flaco —el último en celebrar un triunfo sobre los celtíberos— respalda la sentencia del senado contrebiense en un pleito de aguas entre las vecinas ciudades de Salduie (Zaragoza), ibérica, y Alauo (Alagón, Zaragoza), vascónica.

El impacto de la cultura escrita latina en general y de la epigráfica en particular fue notable en las tierras del occidente mediterráneo en vías de provincialización (Beltrán 2020). Por un lado, supuso la introducción de la escritura en regiones hasta entonces ágrafas como las célticas del sur de las Galias —que durante siglos habían estado en contacto con la escritura griega sin utilizarla para transcribir su lengua— y también en las ibéricas y celtibéricas del interior hispano; y, por otro, fomentó la intensificación y diversificación del empleo de la escritura no solo en estas áreas sino también en las que ya contaban con una tradición escrita, como las regiones ibéricas del litoral mediterráneo, que en este periodo ven incrementarse exponencialmente el número de inscripciones e incorporan sobre todo en las ciudades más dinámicas del litoral nuevos tipos epigráficos como las inscripciones monumentales sobre piedra, principalmente funerarias, desconocidas con anterioridad al siglo II a. E., indicativas por su propia condición pública de la creciente alfabetización de estas comunidades. Este es sin duda un momento clave en la historia de la cultura escrita europea que incorpora nuevas tendencias y prácticas difundidas por Roma pero expresadas en las lenguas vernáculas de cada comunidad y a través de sistemas de escritura propios, un hecho característico de lo que ha dado en denominarse ‘romanización temprana’ (Beltrán 2003).

2.7. La escritura cotidiana en Celtiberia

Desafortunadamente de la cultura escrita celtibérica solo conservamos la pequeña muestra que ha sobrevivido gracias al empleo de soportes de materiales resistentes como la piedra, la cerámica, el bronce u, ocasionalmente, el plomo. Sin embargo, no cabe duda de que el uso de la escritura en la sociedad celtibérica no se limitaba a esgrafiar marcas de propiedad sobre cerámica, grabar los nombres de los difuntos sobre las tumbas o registrar disposiciones de las autoridades ciudadanas sobre placas de bronce. Hay diversos indicios que apuntan a la existencia de una escritura cotidiana de la que los rótulos sobre cerámica pueden considerarse una prolongación. Así, se han descubierto stili —los punzones de hueso o, más raramente de bronce, que se empleaban para escribir sobre tablillas enceradas— en diversas ciudades próximas al territorio celtibérico como Salduie (Zaragoza), El Burgo de Ebro (Zaragoza) o Azaila (Teruel), y también en los campamentos romanos de Numancia (Soria) así como en las ciudades celtibéricas de Contrebia Belaisca, Contrebia Leucada (Inestrillas, La Rioja) o La Caridad de Caminreal, en este caso una interesante pieza de bronce, aún inédita, con epígrafe en lengua vernácula (Díaz 2022). Todo ello demuestra el empleo también en la Celtiberia de las tablillas enceradas (tabulae ceratae), uno de los soportes más habituales de la escritura cotidiana en el mundo romano para la enseñanza de la escritura, para la realización de contratos, cuentas, documentos públicos de archivo o para la correspondencia. De hecho, de un lugar indeterminado de la provincia de Cuenca [CU.00.02] procede una carta redactada en celtibérico sobre una lámina de plomo semejante a los documentos análogos ibéricos y griegos, indicativo de que la correspondencia era una forma de comunicación escrita conocida en la Celtiberia. La identificación de inscripciones pintadas sobre cerámica en Numancia [SO.01.02, 0.11 y 0.12], Roa de Duero (Burgos) [BU.04.01] o La Caridad de Caminreal [TE.04.01] abre la posibilidad de que también pudiera escribirse con tinta sobre soportes de madera —muy usuales en el mundo romano— o de otras materias perecederas. Por otra parte, la existencia de epígrafes con disposiciones legales y acuerdos de hospitalidad abre la posibilidad, más que verosímil, de que las ciudades celtibéricas, que debían entre otras obligaciones, hacer frente al pago de impuestos a Roma, contaran con archivos en los que se consignara información administrativa e institucional. Finalmente y para no alargar más esta lista de indicios, la mera existencia de la escritura en la sociedad celtibérica implica un proceso de aprendizaje escolar que requería de múltiples ejercicios escritos sobre materiales perecederos como las tabulae ceratae. En consecuencia, al valorar la cultura escrita celtibérica debe tomarse en consideración no solo las escasas inscripciones sobre soportes duraderos que se han conservado hasta hoy, sino también los diversos indicios relativos a la práctica de la escritura cotidiana, que, no debe olvidarse, constituía la parte mayor de la actividad escrita aunque sus vestigios hayan desaparecido casi por completo.

2.8. Un espacio de transición

La Celtiberia y las áreas limítrofes de lengua céltica conformaban un territorio de transición entre las regiones ibéricas del litoral que incorporaron la escritura en fecha temprana, no más tarde del siglo V a. E., y las áreas célticas del occidente hispano que permanecieron ágrafas hasta los inicios del Principado y se alfabetizaron directamente en lengua y escritura latinas, con la excepción de los lusitanos que utilizaron ocasionalmente el alfabeto latino para escribir en su lengua epígrafes dedicados a sus dioses, a menudo bilingües [CC.03.01-02, GUA.01.01, POA.01.01, VIS.01.01, VIS.02.01] (Wodtko 2017). Las comunidades de la Celtiberia hablaban una lengua similar a las de sus vecinos celtas más occidentales, pero compartían con las regiones mediterráneas un modelo de organización político basado en la ciudad-estado que parece desarrollarse sobre todo a partir del siglo III a. E. y que muestra a lo largo del siglo II a. E. un claro dinamismo como queda de manifiesto por la ampliación de las murallas de Segeda en 153 a. E. —el casus belli de la guerra numantina—, la fundación de ciudades por generales romanos como en el caso de la ilocalizada Colenda, establecida c. 100 a. E. para veteranos celtíberos, o la de nombre desconocido de La Caridad de Caminreal, creada hacia 120 a. E. y destruida durante las guerras sertorianas de los años 70 del siglo I a. E. (Burillo 2007). En estas tierras de transición entre la Hispania mediterránea, más desarrollada, y las sociedades menos complejas de las regiones interiores y atlánticas, se desarrolla durante doscientos años la cultura epigráfica celtibérica en un contexto de cristalización de la ciudad-estado marcado por la guerra y por el impacto de la cultura y las formas de vida romanas.

3. La fórmula onomástica celtibérica

Antes de profundizar en la cultura epigráfica celtibérica conviene dedicar algunas líneas a la fórmula onomástica personal, una parcela bien conocida de la lengua y omnipresente en las inscripciones, muchas de las cuales tenían como finalidad indicar la propiedad de un objeto, aclarar la identidad del beneficiario de un pacto de hospitalidad, de la persona enterrada en una tumba, del visitante de un santuario o del destinatario de una carta, entre otras.

Naturalmente, en función del contexto, podemos encontrar variantes más solemnes o más informales de la fórmula onomástica personal, pero en su modalidad más compleja constaba de tres elementos: nombre personal, nombre familiar y nombre del padre, este último el elemento más frecuentemente omitido. Un ejemplo de la secuencia más compleja, perfectamente comprensible por cierto, lo ofrece la tésera de hospitalidad procedente de los alrededores de Zaragoza que alude a lubos alizokum aualo ke(ntis), esto es “Lubo de (la familia de) los Alísocos, hijo de Avalo” [Z.00.01], en la que se documenta, además, la palabra que en celtibérico designaba al hijo, kentis, abreviada en la forma ke. siguiendo un uso romano. Si el empleo de un nombre personal y el nombre del padre es la forma típica de designar a las personas entre iberos, lusitanos, galos, fenicios o griegos, por el contrario el empleo de un nombre familiar es un rasgo peculiar que los celtíberos comparten solo con poblaciones de Italia como los mismos romanos. El nombre familiar se caracteriza por estar construido con el sufijo -ko- a partir de un nombre personal y por declinarse habitualmente en genitivo de plural: así, por ejemplo, del nombre personal tirtanos deriva el nombre familiar tirtanikum.

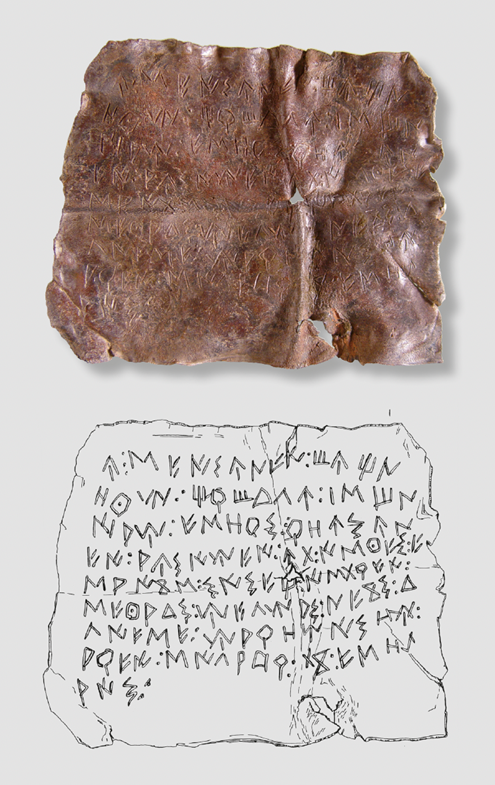

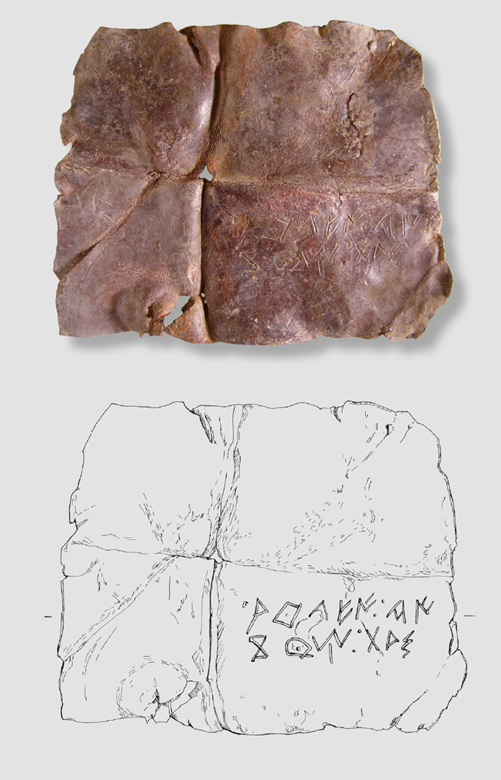

Como ya se ha dicho, la fórmula podía abreviarse y reducirse al nombre personal o a este y el nombre familiar. Así, en la carta sobre lámina de plomo conquense a la que se ha hecho referencia más arriba [CU.00.01], en la cara exterior de la lámina, doblada en cuatro pliegues con la finalidad de dejar el texto en el interior y el nombre del destinatario en el exterior, aparece a modo de dirección: abulei kaikokum tatuz. Hay acuerdo en entender las dos primeras palabras como una fórmula onomástica con el nombre personal en dativo y la última como una forma imperativa del verbo ‘dar’, una interpretación que refuerza su posición exterior en la lámina de plomo: “Dése a Abulo de los Caicocos” (Figuras 3 y 4).

La identificación de los nombres personales se ha visto muy facilitada por su abundante presencia en inscripciones latinas tanto de época republicana, caso de la mencionada Tabula Contrebiensis, como de los siglos I y II d. E. Así, en la inscripción contrebiense aparece una lista de nombres de magistrados de la ciudad transcritos al latín: Lubus Vrdinocum Letondonis f(ilius), Lesso Siriscum Lubbi f(ilius), Babbus Bolgondiscum Ablonis f(ilius),…, es decir “Lubo de los Urdinocos, hijo de Letondón; Leso de los Siriscos, hijo de Lubo; Babo de los Bolgondiscos, hijo de Ablón,…” (CIL I,2 2951a). También ha contribuido a ello el larguísimo listado de otro bronce contrebiense, el conocido como Botorrita 3 [Z.09.03], integrado por centenares de fórmulas onomásticas de hombre y de mujer expresadas tanto a través del nombre personal solo como acompañado del familiar y, más raramente, por el nombre del padre. Entre los masculinos pueden mencionarse retukenos, mesukenos, uiroku, turos, sekilos, sekonsos, bursu, letontu, melmanios… y entre los femeninos munika, sura, elkua, buria, stena, saluta, ana, elasuna, aba, arkanta…

Figura 3. Carta sobre plomo de Cuenca (1).

Figure 3. The Cuenca Lead Letter (1).

Figura 4. Carta sobre plomo de Cuenca (2).

Figure 4. The Cuenca Lead Letter (2).

4. Las más antiguas inscripciones celtibéricas

Hasta hace algunos años no se conocían inscripciones celtibéricas anteriores a la primera mitad del siglo II a. E., fecha de la que datan emisiones de moneda como las de sekeiza [Mon.78], la Segeda de las fuentes literarias, ciudad identificada con bastante seguridad en Poyo de Mara / Durón de Belmonte (Zaragoza), de la que proceden también diversos grafitos sobre cerámica que se ha propuesto datar con anterioridad a 153 a. E., fecha en la que la ciudad sufre una primera destrucción a manos de las legiones romanas.

Sin embargo, la primacía temporal parece que debe asignarse ahora a un rótulo de dos palabras esgrafiado sobre una ‘phalera’ de plata, esto es un disco ornamentado propio del atuendo militar, conocido entre diferentes pueblos mediterráneos incluidos griegos, iberos y romanos. La fálera fue descubierta en un ocultamiento de objetos de metal precioso —plata sobre todo— en la localidad de Armuña de Tajuña (Guadalajara) y debe datarse muy poco después de 208 a. E., fecha a la que corresponde la más reciente de las monedas romanas halladas en el ocultamiento (Ripollés, Cores y Gozalbes 2009). Ello sitúa el tesorillo en el contexto del final de la segunda guerra púnica, durante la cual cartagineses y romanos se disputaron con victoria de los segundos la hegemonía en Hispania y en el Mediterráneo occidental y abre la posibilidad de identificar al propietario de la fálera con un guerrero de las elites celtibéricas involucrado en los conflictos romano-cartagineses peninsulares, quizá como mercenario, en una tradición bien documentada entre los celtíberos en esta época.

La inscripción, que se encuentra todavía en proceso de publicación y estudio (Velaza e. p.), consta solo de dos palabras, la primera de lectura segura, magaunikum, y más incierta la segunda, que podría entenderse como kar. El epígrafe presenta muchos elementos de interés, ante todo por su temprana fecha, pero además por el empleo del llamado sistema dual que distingue con un trazo adicional los signos para las oclusivas sonoras y sordas (magaunikum frente a kar). El hecho de que los iberos, de los que los celtíberos tomaron la escritura, dejaran de utilizar el sistema dual en el curso del siglo II a. E. refuerza la idea de que la adopción del signario paleohispánico se produjera no más tarde del siglo III a. E. —es decir con anterioridad a la presencia romana en Celtiberia—(Ferrer 2021), pese a que no se conserven otros epígrafes de esa centuria. Más difícil resulta la interpretación de la pieza cuya segunda palabra, si se confirma la lectura kar, forma parte del vocabulario específico de las téseras de hospitalidad, aunque sobre un soporte que no es propio en absoluto de estos acuerdos.

5. Monedas y grafitos sobre utensilios

En cualquier caso, el uso de la escritura no se documenta en la Celtiberia con una cierta frecuencia hasta bien entrado el siglo II a. E. A lo largo de la primera mitad de esta centuria se sitúa la actividad de una serie de cecas que emiten moneda con leyendas que exhiben el nombre de la ciudad y una iconografía bastante monótona inspirada en las monedas de sus vecinos iberos: una cabeza, generalmente barbada, en el anverso y un jinete, casi siempre enarbolando una lanza, en el reverso. Una de las particularidades de estas cecas es que suelen repetir el signo inicial del nombre de la ciudad en la otra cara de la moneda (bilbiliz / bi [Mon.73]). Entre las emisiones más tempranas se cuentan las de la ya mencionada ciudad de sekeiza [Mon. 78], a las que a lo largo de los siglos II y I a. E. se fueron sumando otras muchas: turiazu, belikiom, kalakorikos, sekisamos, sekobirikez, arekorata, erkauika, konterbia karbika,… (Jordán 2019). Habida cuenta de que las primeras intervenciones romanas en la Celtiberia datan de comienzos de este siglo debe concluirse que las acuñaciones celtibéricas se desarrollaron en contacto con Roma o directamente bajo su control. Las leyendas muestran claramente que estas monedas son acuñaciones cívicas que exhiben el nombre de la comunidad bajo cuya autoridad se emiten. Se trata, en consecuencia, de epígrafes de carácter oficial y público además (Figura 5).

Las leyendas monetales fueron los primeros textos escritos en celtibérico que, junto con otras monedas emitidas fuera de la región, circularon ampliamente entre la población, desempeñando un papel, difícil de valorar en la familiarización de la población con la escritura, que no debe desdeñarse en esta fase inicial de alfabetización, sobre todo teniendo en cuenta que eran objetos novedosos, valiosos y de carácter cívico y por lo tanto cargados de un cierto valor simbólico para las comunidades que las emitían.

También se datan en la primera mitad del siglo II a. E. diversos rótulos breves, a menudo de un solo signo, que aparecen en un barrio de la ciudad de Segeda (Burillo 2003) y que parecen utilizarse, alternando con marcas geométricas, para señalizar los utensilios domésticos y distinguirlos de los de las casas vecinas con los que podían confundirse cuando se realizaban tareas conjuntas como el lavado de la vajilla o trabajos textiles. Muchos de estos objetos como las antes mencionadas fusayolas de los husos, en ocasiones con textos de varias palabras (Beltrán, Jordán y Simón 2021), y la vajilla de cocina están vinculados a la esfera de trabajo femenina, una circunstancia que induce a pensar que las mujeres no fueran tan ajenas como a veces se sugiere a las prácticas escritas. En otros contextos iniciales de alfabetización se observa también el esgrafiado sobre vasos cerámicos de signos con apariencia de escritura que, en realidad, se limitan a imitarla —la denominada pseudo-escritura— y que subrayan el prestigio del que esta nueva práctica gozaba en los ambientes de alfabetización inicial.

Figura 5. Moneda de sekeiza.

Figure 5. Sekeiza coin.

Los grafitos sobre cerámica —en cuyo estudio merece la pena profundizar— constituyen la inmensa mayor parte del catálogo de inscripciones celtibéricas y pese a su escaso valor lingüístico contribuyen a poner de manifiesto la extensión creciente de la alfabetización entre la población (Jordán 2019) (Figura 6).

Leyendas monetales y grafitos sobre cerámica ilustran dos ámbitos bien diferenciados y extremos de la cultura escrita: por un lado, letreros con respaldo oficial y fuerte valor simbólico, realizados por artesanos especializados y de carácter público, es decir accesibles para muchas personas; por otro, rótulos privados y espontáneos que solo pocas personas contemplarían y destinados fundamentalmente a distinguir a los propietarios de objetos domésticos.

Figura 6. Grafito de Albalate del Arzobispo.

Figure 6. Graphite from Albalate del Arzobispo.

6. Las inscripciones monumentales

Como se indicaba más arriba, durante el siglo II a. E. se observa tanto en Roma como en otras regiones de occidente a ella sometidas la proliferación de inscripciones monumentales grabadas con la pretensión de que resistieran el paso del tiempo —de ahí la selección de materiales durables como la piedra y el metal— y de que fueran contempladas y leídas por muchas personas, recurriendo para ello a su ubicación en lugares frecuentados y a soportes conspicuos como los monumentos funerarios o las grandes placas de bronce. Este tipo de inscripciones son características de las ciudades y, en particular, de las ciudades monumentalizadas que se dotan de edificios y espacios públicos y son indicativas de sociedades en las que se valora a la comunidad cívica a la que van dirigidas las inscripciones hasta el punto de generar una cierta competición entre las elites dirigentes y otros sectores de la población por afirmarse ante ellas y ganar prestigio y popularidad.

En el caso de la península Ibérica solo en algunas dinámicas ciudades de la costa mediterránea, a menudo de orígenes griegos o púnicos y casi siempre con presencia de comunidades itálicas, se llega a desarrollar una epigrafía pública y monumental de este género como en los casos de Carthago Noua, Tarraco, Saguntum o Emporion (Díaz 2008; Simón 2013). La mayor parte de estos epígrafes monumentales escritos en griego, latín o ibérico —bilingües en ocasiones (Estarán 2016)— son de carácter funerario.

En regiones del interior como la Celtiberia estos monumentos epigráficos son raros en consonancia con el escaso nivel de monumentalización y desarrollo urbanístico de las ciudades —que padecieron, además, frecuentes destrucciones bélicas— en comparación con los grandes centros portuarios del litoral. Así, frente a conjuntos que cuentan con una treintena de inscripciones sobre piedra, como Sagunto, en toda la Celtiberia no se alcanza la veintena, incluido un peculiar epitafio procedente de fuera de la región, hallado en la necrópolis púnica de Puig des Molins (Ibiza) y datado a fines del siglo II a. E. [IB.01.01], que merece la pena comentar brevemente (Figura 7).

La presencia de una inscripción funeraria en lengua celtibérica en una isla de cultura y lengua púnica constituye una anomalía sorprendente, pues los epitafios sobre piedra no forman parte de las tradiciones locales de la isla, ni tiene claros modelos en la Celtiberia misma —más bien en la región ibérica—; además hace constar su ciudad de procedencia, algo frecuente en la epigrafía latina pero extraordinario en la celtibérica, y está redactado con una escritura y en una lengua que seguramente no resultarían inteligibles en la isla, expresando, por lo tanto, una cierta voluntad de afirmación cultural. El texto del epitafio resulta uno de los más transparentes de la epigrafía celtibérica: tirtanos / abulokum / letontun/os ḵe̱(ntis) b̲e̲li/kios, esto es ‘Dirtano de los Abulokos, hijo de Letondón, beligiense’. La ciudad de belikion, conocida a través de las monedas [MON. 47], es de ubicación desconocida, aunque suele situarse en la comarca de Belchite, en la cual, concretamente en el Pueyo de Belchite, se han localizado por cierto dos fragmentos de inscripción sobre piedra reaprovechados en contextos arqueológicos de época imperial [Z.17.01-02].

Figura 7. Epitafio de Ibiza.

Figure 7. Epitaph of Ibiza.

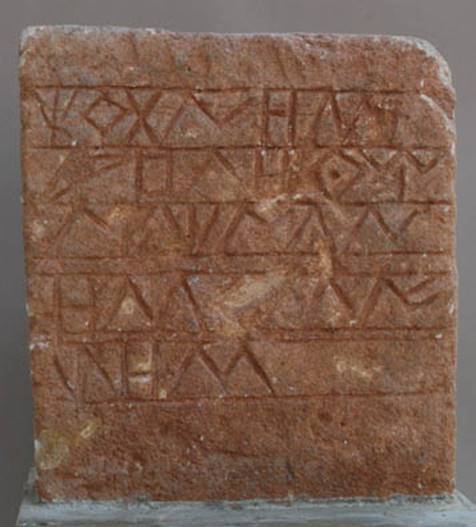

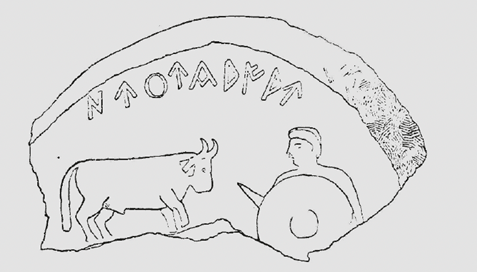

La mayor concentración de inscripciones funerarias procede de la ciudad de Clunia (Peñalba de Castro, Burgos), donde se han localizado cinco estelas funerarias decoradas con diferentes motivos iconográficos y de fecha más bien tardía, pues se datan en el siglo I a. E. sin descartar que alguna pudiera adentrarse en los inicios del I d. E. [BU.06.01-05] (Figura 8). Alguna de ellas presenta escritura redundante, como la que exhibe el nombre personal, kaabaarinos [BU.06.01], que suele entenderse como una interferencia del sistema alfabético por la que se escribiría innecesariamente tras el signo silábico oclusivo la vocal correspondiente. Tanto esta estela, decorada con un jinete lancero, como las otras exhiben motivos guerreros como un hombre armado frente a un toro [BU.06.02] o restos de otros, uno empuñando una lanza [BU.06.03] y otro con grebas [BU.06.05]. Esta iconografía ilustra obviamente el contexto guerrero en el que se ubican las personas, pertenecientes probablemente a las elites locales, representadas en estos simples monumentos funerarios (Simón 2017), en los que, significativamente, la escritura, por su emplazamiento y traza, desempeña un papel secundario respecto de las imágenes.

Figura 8. Estela de Clunia.

Figure 8. Stele of Clunia.

7. La epigrafía sobre bronce: textos oficiales sobre placas y téseras de hospitalidad

El uso del bronce como soporte constituye uno de los rasgos distintivos de la cultura epigráfica celtibérica que le diferencia de la ibérica —en la que es excepcional— pero que comparte con la romana. Además de diversos textos redactados sobre pequeñas láminas de bronce, los dos tipos más característicos son las téseras de hospitalidad y los epígrafes sobre placas de bronce de tamaño medio o grande (Simón 2013).

Las téseras de hospitalidad son quizá el tipo de epígrafe más característico y frecuente entre los celtíberos, pues se conocen alrededor de 50 —alguna de autenticidad discutida—, excluida una serie de piezas claramente falsas (Beltrán, Jordán y Simón, 2009; Jordán 2019). Se trata de pequeñas piezas de bronce zoomorfas, geométricas, en forma de lámina recortada o de manos estrechadas, entre otras morfologías. Aunque con formas en muchos casos innovadoras, se inspiran claramente en las téseras de hospitalidad romanas —algunas halladas en la Celtiberia— que registran mediante las fórmulas hospitium fecit, tessera hospitalis y otras similares, un acuerdo de hospitium entre individuos o entre individuos y una comunidad. Estos últimos en sus variantes más elaboradas —como la de Herrera de Pisuerga sobre la que se volverá al final— expresan en latín la concesión de la ciudadanía de una comunidad urbana a un individuo. Este parece ser el contenido de la mayoría de las téseras celtibéricas pues mencionan mayoritariamente pactos relativos a ciudades o a ciudades e individuos.

Ejemplos del primer tipo —a veces denominado unilateral— son por ejemplo las procedentes de Fosos de Bayona (Huete, Cuenca) y de Palenzuela (Palencia) que rezan libiaka / kortika kar [CU.01.01] y uirouiaka kar [P.03.01], en las que la primera palabra es el gentilicio de las comunidades cívicas de Libia (Herramélluri, La Rioja) y Virovia, quizá idéntica a Virouesca (¿Briviesca?, Burgos), mientras que el último término es el substantivo que haría referencia al objeto —la tessera— o al pacto —hospitium— y kortika un adjetivo de significado discutido —¿’público’?— que concuerda con kar (Figuras 9 y 10).

Figura 9. Tésera de libiaka (anverso).

Figure 9. Libiaka tessera (front).

Figura 10. Tésera de libiaka (reverso).

Figure 10. Libiaka tessera (back).

Ejemplos de téseras de carácter bilateral, es decir con los dos firmantes del acuerdo, son la zaragozana de procedencia exacta desconocida a la que ya hemos hecho referencia previamente y la hallada en contexto estratigráfico en La Caridad de Caminreal. La primera, también llamada ‘Tésera Fröhner’, tras la fórmula onomástica comentada más arriba, lubos alizokum aualo ke(ntis), esto es “Lubo de (la familia de) los Alisocos, hijo de Avalo”, dice kontebiaz belaiscaz, en alusión a la ciudad de Contrebia Belaisca con la que Lubo establece el acuerdo de hospitalidad [Z.00.01] (Figuras 11 y 12). La segunda, datable a juzgar por la cronología del yacimiento entre 120 y 70 a. E. aproximadamente, reza lazuro kosokum / tarmestutez kar que puede interpretarse como ‘kar de Lazuro de los Cosocos con Termes’, ciudad esta identificable con el yacimiento soriano de Santa María de Termes [TE.04.11] (Figuras 13 y 14).

Figura 11. Tésera Fröhner (anverso).

Figure 11. Fröhner tessera (front).

Figura 12. Tésera Fröhner (reverso).

Figure 12. Fröhner tessera (back).

Figura 13. Tésera de Caminreal.

Figure 13. Caminreal tessera.

Figura 14. Tésera de Caminreal (dibujo).

Figure 14. Fröhner tessera (drawing).

Las téseras de hospitalidad celtibéricas forman parte de una tradición epigráfica claramente romana, aunque con posibles precedentes etruscos, atestiguada entre los siglos III y I a. E. y practicada esporádicamente también por otras comunidades del Mediterráneo occidental —griegos, púnicos, galos— tras entrar en la órbita de Roma. Sin embargo, tuvo particular arraigo entre los celtíberos y otras comunidades celtas hispanas, de donde procede la inmensa mayoría de los testimonios conocidos en el Mediterráneo occidental, incluida Italia (Beltrán, Díaz, Jordán y Simón 2020b). Todo ello pone de manifiesto la relevancia de los modelos romanos, convenientemente adaptados a las condiciones sociales y políticas de las comunidades hispanas, en la conformación de la cultura epigráfica celtibérica, pero enfatiza también su singularidad por la diversidad de formas, abundantísima producción o por su ausencia en culturas epigráficas vecinas como la ibérica. Subraya, además, la importancia de la comunidad cívica y de la ciudad-estado en la Celtiberia a través de estos pactos destinados a conceder a un forastero la condición de ciudadano de otra comunidad.

Las inscripciones sobre placas de bronce responden como las téseras a modelos propios de la cultura epigráfica romana, en la que constituían el soporte privilegiado y de gran prestigio para exponer en público de manera permanente y monumental las decisiones adoptadas por magistrados, comicios o senado —y después por el emperador—. Se trata de un género epigráfico que florece precisamente a partir de la República tardía, cuando los aristócratas romanos recurren a los ciudadanos para afirmarse políticamente en un clima de promoción de la participación política según pone de manifiesto la introducción del voto secreto —indicador claro, además, de una extendida alfabetización en el cuerpo cívico romano— o el hecho mismo de exponer las leyes en público como forma de control popular de la actividad legislativa y normativa de magistrados y demás órganos de la República.

Hasta hace pocos años la única ciudad en la que estas placas con largas inscripciones estaban atestiguadas era Contrebia Belaisca (Botorrita), de donde proceden, además de otros textos menores sobre láminas de bronce, tres placas de notable tamaño conocidas como Botorrita 1, Botorrita 3 y Botorrita 4. A cambio Botorrita 2, la ‘Tabula Contrebiensis’ varias veces mencionada ya (CIL I,2 2951a), es una placa de bronce también, pero redactada en latín para poner por escrito y exhibir la sanción que en 87 a. E. el gobernador romano Marco Valerio Flaco dio a la sentencia emitida por el senado de Contrebia para dirimir un pleito por la construcción de un canal —seguramente de riego y probablemente identificable con la acequia de La Almozara— entre las ciudades vecinas de Salduie (Zaragoza), ibérica, y Alauo (Alagón), vascónica, con mención explícita de un praetor y varios magistratus de la ciudad. Esta inscripción latina, por una parte, pone de manifiesto, desde una perspectiva diferente a las téseras de hospitalidad y a las acuñaciones monetales, la vitalidad política e institucional de las ciudades-estado celtibéricas y, por otra, induce a pensar, dado que documenta la presencia en la ciudad del gobernador de la Hispania Citerior, que Contrebia Belaisca fue elegida por él para servir de sede a los encuentros periódicos con delegados de las comunidades del valle medio del Ebro durante sus giras por la provincia. La exhibición pública de esta disposición del gobernador y la presencia en la ‘acrópolis’ de la ciudad de un edificio monumental —seguramente un almacén de grano vinculado a las cargas impositivas de las ciudades indígenas— dotado de un pórtico de columnas toscanas sin paralelos en las ciudades del interior hispano refuerza la posibilidad de que Contrebia fuera visitada regularmente por Flaco para reunirse con los provinciales de la región, subrayando el papel creciente de la comarca como centro vertebrador del valle medio del Ebro que más adelante quedará sancionado con la fundación de la colonia Caesar Augusta (Zaragoza) y explica la exhibición de la Tabula Contrebiensis en la ciudad.

Este parece ser el modelo romano a partir del cual se desarrolla el hábito de grabar sobre bronce y de exponer públicamente en Contrebia decisiones de la comunidad como los tres grandes bronces celtibéricos a los que hemos aludido previamente.

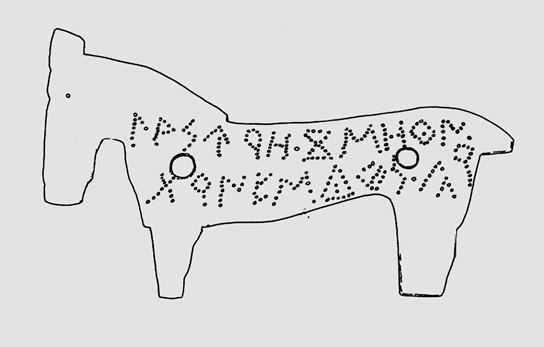

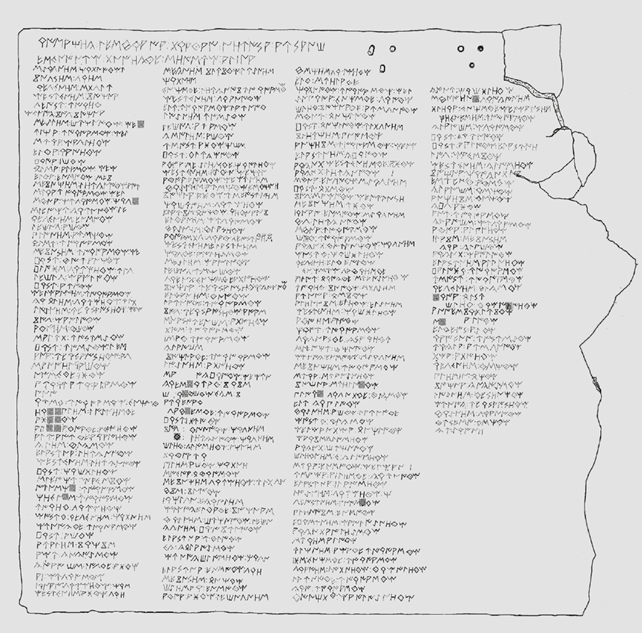

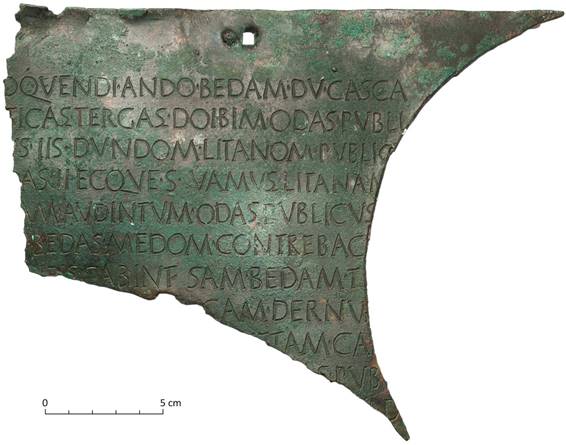

Los tres bronces celtibéricos antes mencionados, dos íntegros, Botorrita 1 y 3, y otro parcialmente conservado, Botorrita 4, conforman el mayor conjunto escrito de la Céltica antigua, como ya se ha dicho. Desafortunadamente, el contenido de estos documentos no resulta fácil de desentrañar, aunque hay acuerdo en considerar que son disposiciones emanadas de las autoridades cívicas de la ciudad. Botorrita 1 —con el que presenta claras concomitancias Botorrita 4— es un texto opistógrafo, es decir escrito por las dos caras, en una de las cuales aparece un listado de individuos con fórmulas onomásticas completas. Se ha especulado con la posibilidad de que se trate de una disposición vinculada con las tierras de un santuario, aunque se trata de una hipótesis incierta [Z.09.01] (Figuras 15 y 16). Botorrita 3 contiene un largo texto dotado de una especie de título y de 220 líneas dispuestas en cuatro columnas —un tipo de maquetación de sabor claramente romano— en las que se registra un largo listado de hombres, mujeres y niños con un propósito aún por esclarecer (Figuras 17 y 18).

La cronología de estas inscripciones debe ser similar a la de la Tabula Contrebiensis, fechada en 87 a. E., y anterior en cualquier caso a los años 70 del siglo I a. E. en los que la ciudad es destruida y abandonada. Hasta el descubrimiento del bronce de Novallas solo Contrebia Belaisca había suministrado grandes placas de bronce inscritas.

Figura 15. Botorrita 1. Cara A.

Figure 15. Botorrita 1. Side A.

Figura 16. Botorrita 1. Cara B.

Figure 16. Botorrita 1. Side B.

Figura 17. Botorrita 3.

Figure 17. Botorrita 3.

Figura 18. Botorrita 3 (dibujo).

Figure 18. Botorrita 3 (drawing).

Debe subrayarse que de los dos centenares largos de inscripciones celtibéricas con más de tres signos casi la mitad son epígrafes sobre bronce: unas 60 leyendas monetales, medio centenar de téseras de hospitalidad y una quincena de láminas y placas (Simón 2013; Jordán 2019). Todos ellos son presumiblemente de carácter oficial, es decir emanados de las autoridades de las ciudades, unos de carácter público, esto es destinados a ser leídos por un amplio número de personas y otros como las téseras accesibles a una audiencia mucho más restringida, es decir de carácter privado.

8. El final de la cultura epigráfica celtibérica

Hay acuerdo en considerar que el empleo del alfabeto latino para escribir la lengua celtibérica es un fenómeno tardío en la cultura epigráfica celtibérica (Simón 2014), iniciado en el siglo I a. E., pero persistente al menos hasta época augústea, si no hasta más tarde, hasta fines del I d. E., si lo confirmara un grafito numantino sobre ‘terra sigillata’ (Jordán 2019). La nómina de estos epígrafes, procedentes en algunos casos de áreas periféricas del territorio celtibérico, no es muy numerosa, pues no llega a la treintena: un par de recipientes de plata sorianos, una estela funeraria del sur de Cantabria, una decena de téseras de hospitalidad, los esgrafiados rupestres de Peñalba (Jordán 2019) y la placa fragmentaria de bronce de Novallas (Beltrán, Díaz, Jordán y Simón 2020a).

El final de la cultura epigráfica celtibérica en el tránsito al Principado no debe entenderse en términos biológicos como un fenómeno que nace, se desarrolla y declina, sino que debe situarse en el contexto del cambio político, cultural y lingüístico que experimentan las regiones orientales de la Hispania Citerior en este período. No es que la práctica de la escritura se retraiga o que los pobladores de la región no se sientan atraídos por la comunicación pública a través de epígrafes monumentales. Al contrario, las tendencias en ambos terrenos son claramente crecientes, solo que ahora ya no se expresan en la lengua vernácula, sino en latín, la lengua de Roma que en la última centuria previa al inicio de nuestra Era se difunde imparable por la región como lo demuestra el uso para escribir en celtibérico del alfabeto latino, cuyo aprendizaje independientemente del manejo de la lengua latina resulta difícil de concebir.

Como ilustración de esta fase final de la cultura epigráfica celtibérica, crecientemente interferida por la latina, pueden servir dos ejemplos muy diferentes: el bronce de Novallas y los esgrafiados de Peñalba de Villastar.

La placa fragmentaria de Novallas, datada verosímilmente hacia 30-14 a. E. (Beltrán, Díaz, Jordán y Simón, 2020a) y procedente de las antiguas ciudades vecinas de Turiaso (Tarazona) o Cascantum (Cascante), conserva una parte tan solo de las al menos dos columnas originarias en las que se maquetó el texto, cuya comprensión ofrece tantas dificultades como los restantes documentos extensos celtibéricos (Figura 19). No obstante, puede afirmarse que se trata de un epígrafe de carácter oficial y destinado a la exhibición pública mediante el cual una comunidad cívica regulaba una actividad vinculada con la administración romana, quizá el espacio que debía respetarse en torno a una calzada, un canal u otra propiedad pública (Beltrán, Díaz, Jordán y Simón, 2020a). Entre las dos novedades más llamativas que entraña este epígrafe hay que mencionar el empleo por primera vez de una palabra tomada en préstamo del latín —publicus— y la identificación de una letra modificada del alfabeto latino, una S dotada de un trazo horizontal inferior (Simón y Jordán 2018) (Figura 20). Ambos rasgos abundan en la progresiva interferencia de la escritura y la lengua de Roma y el segundo, además, obliga a contemplar desde una nueva perspectiva ciertos aspectos vinculados con la enseñanza de la escritura y la perduración escrita de la lengua celtibérica. La identificación de esa letra marcada había pasado desapercibida hasta el descubrimiento de la placa de Novallas y no solo en otras inscripciones celtibéricas como las esgrafiadas en las paredes rocosas de Peñalba, sino también en epígrafes latinos de ambiente indígena que podrían datarse hasta fines del siglo I d. E. —si no, más tarde—, en los que se utiliza para escribir los fonemas de ciertos nombres personales celtibéricos que el alfabeto latino no podía representar. Proceden de una amplia zona de la Celtiberia correspondiente a las actuales provincias de Guadalajara y Soria, y quizá de Burgos y Cuenca, áreas todas ellas habitadas por comunidades que tardaron más que las del centro del valle medio del Ebro en acceder a la ciudadanía romana.

La presencia de esta letra modificada en una zona tan extensa de la Celtiberia y su uso hasta fines del siglo I d. E. son indicativas, por una parte, de la existencia de una enseñanza normalizada de la escritura que probablemente desbordaba el ambiente familiar y por otra, del aprendizaje de un tipo de alfabeto concebido para escribir en celtibérico —o nombres celtibéricos en textos latinos— en un momento como es el siglo I d. E. avanzado, en el que los documentos escritos en la lengua vernácula son absolutamente excepcionales. Por ello no debe cerrarse la posibilidad de que el uso de la escritura celtibérica —quizás solo en el ámbito cotidiano— perdurara hasta un momento más avanzado de lo que se suponía.

Figura 19. Bronce de Novallas.

Figure 19. Bronze from Novallas.

Figura 20. Bronce de Novallas, detalles: S marcada.

Figure 20. Bronze from Novallas, details: S marked.

El segundo conjunto al que vamos a hacer referencia está constituido por una veintena de epígrafes esgrafiados en alfabeto latino a lo largo de dos kilómetros sobre el farallón rocoso de Peñalba (Villastar, Teruel), en el que conviven textos latinos y celtibéricos (Jordán 2019). Entre los primeros destacan unos versos de la Eneida virgiliana, que permiten datar el conjunto en torno al período augústeo y varias inscripciones, una consistente en un alfabeto y otras tres consagradas a divinidades de nombre local, como el Cornutus Cordonus del denominado ‘Gran Panel’, vinculadas a fechas del calendario romano y a prácticas rituales aun por esclarecer, que confirman la condición de santuario del lugar (Beltrán, Jordán y Marco 2005) (Figura 21). Las inscripciones celtibéricas presentan una paleografía bastante homogénea y similar a la de las inscripciones latinas que induce a situarlas en un momento único y no demasiado prolongado en el tiempo. La mayor parte de ellas recoge solo nombres personales de frecuentadores del lugar como AIO, GVANDOS (COTIRIQVM), CALAITOS y TVROS (CAROQVM), que se repiten varias veces a lo largo del farallón, sin que puedan detectarse, a diferencia de las latinas, nombres de divinidad que certifiquen el carácter religioso de estos epígrafes. Además de algunos epígrafes de lectura e intelección esquiva, debe mencionarse la llamada ‘Gran inscripción’ de siete líneas que, pese a su nombre, ocupa una superficie bastante reducida (17 x 42 cm) y está escrita con letras de pequeño tamaño solo legibles a corta distancia (Figura 22). Hay acuerdo en considerar este epígrafe como un texto de carácter religioso que fue originalmente atribuido al dios pancéltico Lug, una interpretación que por razones bien fundadas no cuenta ahora con tantos apoyos, si bien los defensores de hipótesis alternativas coinciden en identificar nombres de divinidades como ENIOROSEI y en entender referencias a rituales y consagraciones en el texto (Jordán 2019).

Figura 21. ‘Gran Panel’. Peñalba.

Figure 21. ‘Great Panel’. Peñalba.

Figura 22. ‘Gran inscripción’ de Peñalba.

Figure 22. The “Great Inscription” of Peñalba.

El primer hecho que debe subrayarse es que, hasta la fecha, son las únicas inscripciones para las que se acepta unánimemente un carácter religioso que, hasta el momento, no ha podido identificarse en ninguna otra inscripción celtibérica. A la vista del contexto marcadamente romano del lugar, podría entenderse que la asociación de la escritura a la práctica religiosa, desconocida previamente, fue una consecuencia del contacto con la cultura romana, si bien no como una incorporación de la epigrafía monumental destinada a ser leída por muchas personas, sino más bien, dada la escasa visibilidad de la mayor parte de los epígrafes esgrafiados sobre la roca, como una prolongación de la escritura cotidiana de los visitantes de lengua celtibérica que frecuentaron el lugar.

A partir del principado de Augusto se conforma un corredor de más de un centenar de kilómetros a lo largo del Ebro medio constituido por municipios romanos y latinos con raíces celtibéricas, pese a que algunos pertenecieran a la etnia plurilingüe de los vascones: Calagurris (Calahorra), Graccurris (Alfaro), Cascantum (Cascante), Turiaso (Tarazona) y buena parte del territorio de colonia Caesar Augusta (Zaragoza), a las que hay que añadir el municipio romano de Bilbilis (Calatayud) (Beltrán 2017). Estas transformaciones políticas tuvieron también consecuencias culturales, empezando por un marcado sesgo lingüístico a favor del latín, la lengua de las colonias y de las comunidades romanas en general.

Las poblaciones de la región siguieron incrementando su grado de alfabetización —incluido el aprendizaje de la variante celtibérica del alfabeto latino—, diversificaron las modalidades de la cultura escrita e incorporaron la epigrafía monumental como medio de comunicación pública. Pero lo hicieron en latín, la misma lengua en la que el poeta bilbilitano Marcial escribió sus epigramas mediado el siglo I d. E.

Así, un bilbilitano de comienzos del siglo I d. E. se hizo colocar un epitafio en latín que finalizaba con la conocida fórmula funeraria hic situs est —‘aquí yace’— exhibiendo una fórmula onomástica que le acreditaba como ciudadano romano y que seguía las pautas onomásticas de Roma, pero plagada de nombres celtibéricos latinizados como el nomen o nombre familiar de nuevo cuño Mandius, el cognomen o nombre personal de él derivado Mandicus y un nombre familiar de tradición celtibérica como Letond(icum) (AE 1997, 926).

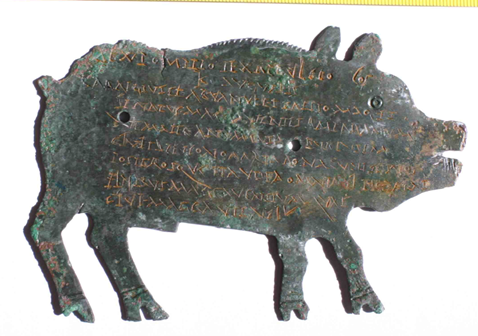

Por esas mismas fechas —concretamente en 14 d. E.— y en un lugar situado un poco más hacia el oeste, Pisoraca (Herrera de Pisuerga, Palencia), una lámina de bronce en forma de suido —inspirada en la tradición de las téseras de hospitalidad celtibéricas— registra el pacto entre la ciudad de ubicación desconocida de Magavia y un individuo denominado Amparamus Nemaioq(um) por el que la ciudad le concedía la ciuitas honoraria (AE 1967, 239). Verosímilmente la inscripción expresa en latín y con poderosas interferencias del lenguaje jurídico romano el mismo tipo de acuerdo que recogen las téseras de hospitalidad celtibéricas del siglo I a. E. (Beltrán 2012).

Figura 23. Tésera de Herrera de Pisuerga (cara A).

Figure 23. Tessera from Herrera de Pisuerga (side A)

9. A modo de conclusión

En definitiva, la cultura escrita celtibérica nació a fines del siglo III a. E. gracias a la adopción de la escritura paleohispánica propia de los iberos del nordeste, que solo fue ligeramente modificada en varios signos y que cuenta con dos variantes bien definidas en las regiones orientales y occidentales de las tierras de lengua celtibérica. Sin embargo, creció en estrecho contacto con la poderosa cultura escrita romana y como producto de los intercambios con los nuevos dominadores procedentes de Italia. Desgraciadamente, solo podemos valorarla a partir de la ínfima parte de ella conservada hasta hoy sobre epígrafes realizados sobre soportes duraderos, pues la mayor parte de sus manifestaciones formaban parte de una escritura cotidiana que por estar realizada sobre materiales perecederos no ha llegado hasta nosotros. De los romanos adoptaron, modificándolos según sus propias necesidades, algunos de sus tipos epigráficos más característicos como las téseras de hospitalidad y los textos normativos sobre placas de bronce, documentos oficiales emanados de las autoridades cívicas de las ciudades celtíberas. No llegó, sin embargo, a desarrollarse una epigrafía pública monumental como la que imperaba en la Roma coetánea, signo inequívoco del limitado desarrollo social de estas comunidades, en las que no tuvieron gran aceptación esas manifestaciones emanadas de los particulares que deseaban afirmarse individualmente ante sus comunidades en monumentos funerarios, religiosos u honoríficos. La excepción la constituye una docena de epitafios sobre piedra, muchos de ambiente guerrero —en consonancia con el clima bélico imperante la región durante buena parte de ese período—, en los que las imágenes tienen mayor protagonismo que las palabras. A partir de esta centuria el impacto de la cultura escrita romana se intensificó con la generalización del uso del alfabeto latino y la progresiva adopción de la lengua de Roma en detrimento de la vernácula, que prácticamente desaparece del registro escrito a partir de la política propiciada por Augusto de establecer colonias y conceder la ciudadanía romana a comunidades indígenas, transformadas a partir de este momento en municipios romanos y latinos. Diversos indicios, sin embargo, y entre ellos la existencia de una variante modificada del alfabeto latino en uso hasta fines del siglo I d. E., abren la posibilidad de que la lengua celtibérica siguiera usándose hasta fines de esa centuria en los ámbitos privados de la escritura cotidiana, mientras que el latín la reemplazaba en los usos públicos y oficiales.

Bibliografía

Aiestarán, M., Gorrochategui, J. y Velaza, J. (2023), La inscripción vascónica de Irulegi (Valle de Aranguren, Navarra), Palaeohispanica 23, 2023, e. p.

Beltrán, F. (1988), Las guerras celtibéricas, en F. Burillo, J. A. Pérez y M. L. De Sus (eds.), Celtíberos, Zaragoza 1988, 127-137.

—(2003) La romanización temprana en el valle medio del Ebro (siglos II-I a. E.): una perspectiva epigráfica, AespA 76, 2003, 179-191.

—(2004)“Nos Celtis genitos et ex Hiberis”. Apuntes sobre las identidades colectivas en Celtiberia, en G. Cruz Andreotti y B. Mora Serrano (eds.), Identidades étnicas - Identidades políticas en el mundo prerromano hispano. Kronion 1, Málaga 2004, 87-145

—(2012) Hospitium municipal y ciuitas honoraria. Una relectura de la tésera de hospitalidad de Herrera de Pisuerga, ZPE 181, 2012, 245–259.

—(2017) Augusto y el valle del Ebro, Gerión 35, 2017, 525-540.

—(2020) El final de las lenguas y de las culturas epigráficas paleoeuropeas, Palaeohispanica 20, 2020, 167-196.

—(2022) La cultura escrita en la Celtiberia, en M. Coltelloni-Tranoy y N. Moncunill (eds.), La culture de l’écrit en Méditerranée occidentale à travers les pratiques épigraphiques (Gaule, Ibérie, Afrique du Nord), Leuven 2022, 271-290.

Beltrán, F., Díaz, B., Jordán, C. y Simón, I. (2020a), El bronce de Novallas y la epigrafía celtibérica en alfabeto latino. Museo de Zaragoza. Boletín 21, Zaragoza 2020.

—(2020b) Tesseram conferre. Etruscan, Greek, Latin, and Celtiberian tesserae hospitales, Historia 69, 2020, 482-518.

Beltrán, F. y Jordán (2016), Celtibérico. Lengua. Escritura. Epigrafía, AELAW Booklets, Zaragoza 2016.

— (2020) Celtibérico, Palaeohispanica 20, 2020, 631-688.

— (2022) Writing and language in Celtiberia, en Sinner y Velaza 2019, 240-303 (Sinner y Velaza 2022, 269-332).

Beltrán, F., Jordán, C. y Simón, I. (2009), Revisión y balance del corpus de téseras celtibéricas, Palaeohispanica 9, 2009, 625-668.

— (2021) The inscriptions on pottery of Hispania Citerior (2nd-1st centuries BCE). A case study of the inscriptions on the spindle whorls, en W. Brokaert, A. Delattre, E.Dupraz y M. J. Estarán (eds.), L’épigraphie sur céramique. L’instrumentum domesticum, ses genres textuels et ses fonctiuons dans les societés antiques, Geneva 2021, 139-161.

Beltrán, F., Jordán, C. y Marco, F. (2005), Novedades epigráficas en Peñalba de Villastar (Teruel), Palaeohispanica 5, 2005, 911-956.

Beltrán, F. y Velaza, J. (2009), De etnias y monedas: las “cecas vasconas”, una revisión crítica, en J. Andreu (ed.), Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la antigüedad peninsular, Barcelona 2009, 99-126.

Burillo, F. (2003), Grafitos procedentes de Segeda I, área 3, Palaeohispanica 3, 2003, 205-244.

— (2007) Los celtíberos. Etnias y estados, Barcelona 2007.

Díaz, B. (2008), Epigrafía latina republicana de Hispania, Barcelona 2008.

—(2018), El origen de la epigrafía honorífica romana, en F. Beltrán y B. Díaz (eds.), El nacimiento de las culturas epigráficas en el occidente mediterráneo. Modelos romanos y desarrollos locales (III-I a. E.), Anejos de AEspA, Madrid 2018, 25-54.

—(2022) Culture écrite, latinisation et épigraphie dans l’Hispanie Citérieure républicaine, en M. Coltelloni-Tranoy y N. Moncunill (eds.), La culture de l’écrit en Méditerranée occidentale à travers les pratiques épigraphiques (Gaule, Ibérie, Afrique du Nord), Leuven 2022, 291-324.

Estarán, M. J. (2016), Epigrafía bilingüe del Occidente romano. El latín y las lenguas locales en las inscripciones bilingües y mixtas, Zaragoza 2016.

Ferrer, J. (2021), El sistema dual de la escritura celtibérica desde la perspectiva ibérica, Palaeohispanica 21, 2021, 399-434.

Ferrer, J. y Moncunill, N. (2019), Palaeohispanic writing systems: Classification, origin, en Sinner y Velaza 2019, 78-108 (= Sinner y Velaza 2022, 131-160).

Gorrochategui (2020), J., Vascónico-aquitano. Lengua. Escritura. Epigrafía, AELAW Booklets, Zaragoza 2020.

Hesperia. Banco de datos de lenguas paleohispánicas, http://hesperia.ucm.es/.

Jordán, C. (2005), ¿Sistema dual de escritura en celtibérico?, Palaeohispanica 5, 2005, 1013-1030.

— (2019) Lengua y epigrafía celtibéricas, Zaragoza 2019.

Pesando, F. (1994), Libri e biblioteche. Vita e costumi dei romani antichi, Roma 1994.

Ripollès, P. P., Cores, G. y Gozalbes (2009), M., El tesoro de Armuña de Tajuña (Guadalajara). Parte I: las monedas, en A. Arévalo (ed.), Moneda y arqueología. XIII Congreso Nacional de Numismática, Madrid 2009, 163-182.

Simón, I. (2013), Los soportes de la epigrafía paleohispánica. Inscripciones sobre piedra, bronce y cerámica, Zaragoza — Sevilla 2013.

— (2014) Inscripciones celtibéricas en alfabeto latino, en F. Burillo y M. Chordá (eds.), VII Simposio sobre celtíberos. Nuevos hallazgos, nuevas interpretaciones, Zaragoza 2014, 493-500.

— (2017) Los jinetes de las estelas de Clunia, Palaeohispanica 17, 2017, 383-406.

Simón, I. y Jordán, C. (2018), The Celtiberian S, a new sign in (Palaeo)Hispanic epigraphy, Tyche 33, 2018, 183-205.

Sinner, A. G. y Velaza, J. (eds.) (2019), Palaeohispanic languages and epigraphies, OUP, Oxford 2019, 240-303 (= Lenguas y epigrafías paleohispánicas, Barcelona 2022, 269-332).

Velaza, J. (e.p.), Inscripción celtibérica sobre falera procedente de Armuña de Tajuña (GU), e. p.

Willi, A. (2021), Manual of Roman Everyday Writing. Vol 2. Writing Equipment, Nottingham 2021 (Interactive ebook).

Wodtko, D. (2017), Lusitanian. Language. Writing. Epigraphy, Zaragoza 2017.

Woolf, G. (2009), Literacy or literacies in Rome, en W. A. Johnson y H. N. Parker (eds.), Ancient literacies. The culture of reading in Greece and Rome, Oxford 2009, 46-68.