Sahed, AT., 2022. La nécropole protohistorique d'Oum Rjoum -Oued M'zi- Djebel Amours (Laghouat): Fouilles archéologiques de deux bazinas. Antropo, 47, 1-9. www.didac.ehu.es/antropo

La nécropole protohistorique d'Oum Rjoum -Oued M'zi- Djebel Amours (Laghouat): Fouilles archéologiques de deux bazinas

The protohistoric necropolis of Oum Rjoum -Oued M'zi-Djebel Amours (Laghouat): Archaeological excavations of two bazinas

Aziz Tarik Sahed

Institute of Archaeology, Algiers2 University. E-mail: aziz.tarik.sahed@univ-alger2.dz

Mots clés : Protohistoire, nécropole, rite, sépulture, funéraire, tumulus, bazina.

Keywords: Protohistory, necropolis, rite, burial, funeral, tumulus, bazina.

Résumé

La recherche archéologique menée dans la région d’Oued M’zi, a permis la découverte de plusieurs sites préhistoriques et protohistoriques. L’objectif de cette étude consiste à présenter les résultats de l’occupation protohistorique, caractérisée par la présence d’importantes nécropoles enveloppantes des centaines de monuments funéraires (tumulus, bazinas, ...). Cet article vise à présenter les résultats de fouille systématique menée sur deux bazinas à ase cylindrique, entrepris au cours de la campagne de 2008 sur le site d'Oum R'joum. Il est à noter que cette région n’a jamais fait l’objet de recherche archéologique ou signalement de sites malgré sa richesse et sa diversité archéologique.

Abstract

The archaeological research carried out in the region of Oued M’zi has led to the discovery of several prehistoric and protohistoric sites. The objective of this study is to present the results of the protohistoric occupation, characterized by the presence of large necropolises surrounding hundreds of funerary monuments (tumulus, bazinas, ...). This article aims to present the results of a systematic excavation carried out on two cylindrical-based bazinas, undertaken during the 2008 campaign on the site of Oum R'joum. It should be noted that this region has never been the subject of archaeological research or site reporting despite its richness and archaeological diversity.

Introduction

Les bazinas sont aussi nombreuses que les tumulus, elles recouvrent presque tout le territoire algérien. Généralement on les retrouve dans toutes les nécropoles mêlées aux tumulus le plus souvent en appareillage architectural plus ou moins simple. Beaucoup d'auteurs se sont penchés sur la question des bazinas, ainsi dés 1867 Letourneux en donne une première définition et les décrit comme des tumulus à revêtement appareillé et a donné la première définition peu précise: « ... se montrent en abondance des monuments qui consistent en assises concentriques ou ellipsoïdales de pierres plus ou moins grosses formant degrés. Le milieu de la dernière assise est rempli de pierraille et le centre en est le plus souvent marqué par trois pierres minces et longues enfoncées verticalement en terre et formant les trois côtés d’un rectangle allongé. Le diamètre du plus grand axe varie en général de 9 à 10 m ».

Pallary en 1909, ayant surtout exercé son activité en Oranie a utilisé de prédilection le mot « djahel » pour désigner les tumulus à gradins. Gsell (1901) disait que les différentes bazinas reçoivent autres appellations de la part des populations autochtones tels que : jdar, kerkour... Pour sa part, Reygasse en 1950 ne distingue pas non plus les bazinas des tumulus. Le terme bazina ne présente donc qu’une acception régionale.

Camps définissait les bazinas en 1961, « On appelle bazinas tous les tumulus qui ne sont pas de simples amoncellements de cailloux ou de galets, tous ceux qui ont un revêtement extérieur même réduit. Bien qu’ils soient très fréquents, les tumulus à gradins ne constituent qu’un type particulier de l’ensemble des bazinas. Comme les tumulus, les bazinas peuvent recouvrir une fosse ou un caisson funéraire, posséder une chambre dont l’accès est rendu facile par une plate-forme dallée ou non, par un cratère ou un couloir ». On appelle aujourd'hui bazinas tous les tumulus qui ne sont pas de simples amoncellements de cailloux ou de galets, tous ceux qui ont un revêtement extérieur (petit muret) même réduit.

Selon Awadi (1990), le terme Bazina est un mot d’origine Berbère ou Imazighen, vient du mot « Abzin » qui signifie « butte » ou un lieu élevé. Il est assez très fréquent de trouver ce terme dans la toponymie de l’Algérie orientale et de la Tunisie, mais demeure inconnu dans le reste du Maghreb. Beaucoup de bazinas, tout type confondu, ont élevé et fouillé dans les monts des Aurès notamment dans les régions de N'gaous et Foum Ettoub au cour (Sahed, 2010).

Une opportunité nous ait offerte au débit de l'année 2010; des prospections archéologiques ont été entamées dans les régions de Laghouat et particulièrement dans les alentours d'Oued M’zi, cœur des monts des Amours. Cette région qui donne naissance à des oueds dont les uns se jettent dans la Méditerranée et les autres se perdent dans les sables sahariens. Elle est beaucoup plus connue par ses gravures rupestres que par ses monuments funéraires protohistoriques. L’idée d’étudier cette région est née après une petite étude d’une carte topographique au 1/50.000 qui a permis de relever plusieurs indications sur les monuments funéraires de la région, plus d’une centaine de fois l’abréviation RM (Ruines Mégalithiques) ou le sigle p. L’étude des photos aériennes ainsi qu’une petite prospection archéologique dans la région d’Oued M’zi ont confirmé l’existence des milliers de monuments funéraires qui parsèment différents secteurs topographiques de la région (plaine, djebel, butte, …).

Situation géographique

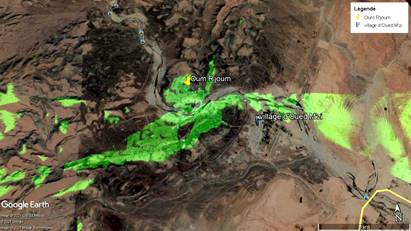

La région d’Oued M’zi est située à 50 Km au nord-ouest de la ville de Laghouat et à 5 km du village de Tadjmount, elle est délimitée dans la partie nord par les piémonts de djebel Amour, du côté nord-est par la commune d’Oued Morra, du côté nord-ouest de la commune d’El Ghicha, du côté sud-ouest la commune d’Ain Madhi et du côté sud-est par la commune de Tadjmount (Fig. 1).

La région d’Oued M’zi est partiellement la plus élevée et riche en eau, plusieurs sources donnent naissance à de longs oueds sur une grande partie de leur cours. Ainsi, Oued M’zi qui prend source dans le haut massif, à djebel Zlagh (1593 m d’altitude), au sud-est d’Aflou, devient l’un des plus importants cours d’eau du Sahara après un parcours de plus de 450 km où il prend le nom d’Oued Djedi (région de Biskra).

Cette région d’étude est riche en vestiges protohistoriques, principalement des tumulus, des bazinas et autres, dissimule aussi d’autres traces assez importantes d’occupation d’époque préhistorique (industrie lithique en abondance), très probablement paléolithique moyen (Kef Jder et djebel Mdaouer). Il y a lieu de distinguer aussi trois importantes nécropoles qui sont : Kef Jder, Oum Rjoum et Nekhla.

|

|

|

Figure1. Situation géographique de la région d'Oued M'zi, Algérie.

Figure1. Geographic location of the Oued M'zi region, Algeria.

Prospections archéologiques

La prospection archéologique d’une région aussi spacieuse que la région d’Oued M’zi, non exploitée de façon systématique pose la question de la manière dont on doit procéder. Quels sont les critères privilégiés pour concentrer les recherches sur une zone ou un secteur déterminé? Nous nous sommes basés sur des critères morphologiques, topographiques, hydrologiques, géologiques ou cartographiques et toponymiques pour l’étude de cette région. Il est très difficile d’appliquer la méthode du quadrillage en raison de la dispersion des sites archéologiques et la nature semi désertique du milieu ainsi que les difficultés d’accessibilités sur le terrain. La région prospectée est déterminée par la nature des documents en notre possession : cartes topographiques, géologiques et photographies aériennes.

La diversité des vestiges rencontrés lors de cette première campagne de prospection, leur localisation dans certaines zones préférentielles, et leur absence quasi totale dans d’autres secteurs, nous ont incité à orienter nos recherches ultérieures sur des zones choisies d’avance d’après la forme topographique, la nature géologique et les ressources hydrologiques. La quasi totalité des monuments funéraires de la région d’Oued M’zi sont situés à proximité et aux alentours des abords de l’Oued ainsi que sur les flancs et sommets des djebels avoisinants Oued M’zi.

Fouilles archéologiques: Méthodes et études

Avant d’entamer la fouille, il a été pratiqué un relevé systématique de la structure du monument, enregistrement toutes les mensurations nécessaires, à savoir diamètre, hauteur..., ainsi que la prise de photos numériques à haute résolution jugés nécessaires. La fouille des monuments d’Oum Rjoum est apparemment à première vue moins pénible et facile puisque la sépulture est signalée au sommet soit par une dalle de recouvrement d'un caisson funéraire en place ou par un ensemble de petites dalles juxtaposées. Celles-ci sont déplacées sur les côtés à l'aide des barres à mine. Lorsque le caisson funéraire est atteint, la fouille est entamée directement à l’intérieur. En général, le ou les squelettes ainsi que le dépôt rituel sont déposés dans le caisson ou chambre funéraire, rarement sur les côtés ou à l'extérieur de la chambre funéraire.

Un cahier de fouille permet l’enregistrement des coordonnées, détails, constats ou remarques sur chaque objet ou documents recueillis dés qu'il est mis au jour et aussitôt un relevé est effectué sur papier millimétré, au fur et à mesure des photos sont prises. Le matériel archéologique exhumé est enveloppé et mis dans des sacs en plastiques avec des étiquettes portant le maximum d'informations sur l'objet, dans le but de le bien conserver au cours de son transport. Quand la sépulture est vidée de son remplissage, les photos et les mensurations de la chambre funéraire sont reprises de nouveau par rapport à l'enceinte et au sol originel.

Le sédiment du remplissage est entièrement passé au tamisage pour vérification. Dans certains cas de monuments, les socles doivent être fouillés ou sondés afin d'y reconnaître des traces de couloir, des restes d'offrandes et autres indices se rapportant aux rites funéraires. Une fois le fond rocheux atteint et la fouille terminée, un rapport final est élaboré sur place comportant tous les détails sur le monument en question. Le travail de fouille a été axé principalement sur deux monuments funéraires qui se repèrent sur un grand replat rocheux, à l’ouest de la rive ouest de Oued M’zi, il a pour but de connaître les méthodes ainsi que les différentes techniques de fouilles et relevés archéologiques. Chaque fouille du monument est précédée par une fiche technique contenant le maximum d’informations sur les monuments funéraires ainsi de nombreuses prises de photos de différents côtés et un relevé systématique du monument.

Description de la nécropole d'Oum R'joum

La nécropole d'Oum R'joum est située à environ 4,5 Km de la piste caillouteuse à l’ouest du village d’Oued M’zi. Pour atteindre le site, il faut traverser l'Oued au niveau du lieu dit Kef Jder. Cette nécropole occupe le sommet et le versant sud (rive droite d’Oued M’zi), avoisinant la nécropole de Kef Jder à environ 500 mètres. Elle occupe une grande superficie de 1200 m de long et 600 m de large, c’est une vaste colline rocailleuse gréseuse orientée nord-ouest/est-ouest. Cette nécropole est appelée Oum R'joum, le côté ouest de la nécropole, est occupé par des ruines du Ksar Namous (Fig. 2). Il est à noter que le nom d'Oum R'joum signifie en tamazigh la présence des monticules de pierres, nom très répandue au sud du Maroc d'après les renseignements recueillis auprès de notre collègue protohistorien marocain Youcef Bokbot de l'Insap.

Cette nécropole fut découverte au cours de notre mission de prospection effectuée en mai 2005. La lecture de la feuille topographique très ancienne n° 450 de Tadjmount au 1/50 000 è (type 1922), a permis de déceler plusieurs indices cartographiques où sont signalés de nombreuses indications sur les monuments funéraires protohistoriques sans commentaires. Nos avons relevé sur la carte topographique plus de 100 fois l’abréviation RM (ruines mégalithiques) accompagnées par le sigle p. Ces abréviations désignent chacune des groupes de monuments funéraires. Ces derniers sont connus chez la population de Oued M’zi sous diverses appellations de : Djedar ou Rkoub (lieu assez élevé), kbours El Djouhala et Rdjem (tas de pierres servant à la délimitation des parcelles des terrains).

Il s’agit de la plus grande nécropole de la région, les monuments funéraires sont évalués à plus de 500 monuments constitués principalement de tumulus et bazinas de grande taille, oscillant entre 8 mètres et 20 mètres de diamètre. Certaines chambres funéraires de bazinas ont été déragées, très dégradées pour certains monuments ou mêmes fouillées clandestinement, d’autres ont été détruites par les habitants autochtones qui réutilisent les pierres (matière première) et les dalles gréseuses pour la construction des maisons, des clôtures ou encore pour séparer les parcelles de terrains des tribus (Fig. 3 et 4). Les bazinas sont nombreuses, de différents types dont le plus dominant est celui du type bazinas à cratères, à carapace et cylindriques, elles sont entourées d’un mur circulaire, l’enceinte est assez bien construite atteignant les 10 à 15 mètres de diamètre et la hauteur actuelle dépasse les 3 mètres, certaines bazinas possèdent des aménagements bien agencés sur les côtés. Les chambres funéraires sont le plus souvent construites par de grosses pierres plates empilées. Certains monuments présentent des aménagements cultuels ou encore des appendices assez importants. Les monuments funéraires d’Oum R’joum occupent des positions topographiques différentes, les plus attractifs sont localisés sur les sommets du djebel (proéminents de loin) et sur les pentes de douce déclivité (Fig. 5).

Figure 2. Ruines de Ksar Namous (Oued M'zi)

Figure 2. Ruins of Ksar Namous (Oued M'zi)

Figure 3. Bazina cylindrique, située non loin de la rive d’oued M’zi.

Figure 3. Cylindrical bazina, located not far from the bank of wadi M'zi.

Figue 4. Bazina cylindrique, située non loin de la rive d’Oued M’zi. Premiers résultats de fouilles de deux bazinas.

Figure 4. Cylindrical Bazina, located not far from the bank of Oued M'zi. First results of excavations of two bazinas.

Figure 5. Situation topographique des deux bazinas fouillées (Google Earth, 2022).

Figure 5. Topographic location of the two bazinas excavated (Google Earth, 2022).

Bazina 1 : Le choix est porté sur monument funéraire aléatoirement. Après avoir repéré la bazina par GPS, des prises de photos, mensurations ainsi qu'un premier nettoyage est effectué sur toute la surface et enlèvement des pierres qui ne sont pas en place. Il s'agit d'une bazina cylindrique, qui a pour coordonnées N : 33° 56' 39'', E : 002° 24' 48'' et a plus de 972 mètres d'altitude, dont les dimensions initiales sont de 8m50 N/S et de 8,70 E/O avec une élévation de 1m40 du côté sud et 1m20 du côté nord, ce qui donne au monument décrit une légère inclinaison vers le sud.

L'observation de surface a permis de distinguer deux zones, la première est périphérique et comprise d'une concentration et empilement de pierres de différentes formes et de dimensions moyennes, la seconde est centrale et mesure plus de 3 mètres de diamètre. La fouille du monument menée selon la méthode de décapages qui devrait permettre d’appréhender l’architecture du monument et par là même de localiser l’endroit de la chambre ou fosse sépulcral. Nous avons procédé à l'engagement du décapage à l'extérieur pour une bonne délimitation dont le muret apparaît formé principalement de pierres plates bien agencées puis nous avons entamé la fouille à l'intérieur de la chambre sépulcrale par simple enlèvement des dalles de recouvrement dont les dimensions sont de 1m75 N/S et 1m47 E/O pour bien cerner cette structure (Fig.6).

Après dégagement des pierres qui n'étaient pas en place et un bon nettoyage du monument, ce dernier se présente en forme cylindrique avec une partie sommitale bien apparente en apparence de cratère. La fouille de la chambre funéraire de 0m30 de remplissage a montré un sédiment argilo-sablo très humide, nous n'avons décelé aucun élément archéologique. En poursuivant la fouille, le sédiment devient de plus en plus humide et on note par la présence d'une dizaine de coquilles de gastéropodes continentales, et la chambre s'élargit de plus en plus en profondeur. A 0m74, aucun élément n'a été trouvé mis à part la présence de quelques esquilles osseuses très fines dans la partie sud de la chambre. Nous atteignons à 1m05m le substratum rocheux qui légèrement incliné vers l'ouest sans aucune découverte préalable. Il est à noter que la chambre funéraire est construite par empilement des dalles plates constituant un muret bien droit et a pour mensuration 1m75 N/S et 1m47 E/O (Fig.7).

|

|

|

|

Figure 6. Evolution de la fouille systématique de la bazina n°1 Figure 6. Evolution of the systematic excavation of bazina n°1

|

|

|

|

|

|

Figure7. Détails de la bazina et de la chambre funéraire n°1 Figure7. Details of the bazina and burial chamber n°1 |

|

Bazina 2 : Nous avons procédé à la fouille d'un deuxième monument situé à quelques dizaines de mètre du premier monument fouillé. Après avoir choisi hasardeusement le monument, des prises de photos ainsi que les mensurations nécessaires ont été registrées, il s'agit d'une deuxième bazina du même type que le premier monument fouillé. Le monument a pour coordonnées GPS N : 33°56'37" et E : 02°24'50" et a pour altitude 972 mètres. Il a pour dimensions, 9m15 de diamètre N/S et 7m36 S/E et 1m10 pour élévation présentant une forme ovale (Fig. 8 et 9)

L'observation minutieuse du monument après le dégagement des premières pierres au sommet du monument a permis de distinguer une grande dalle de recouvrement légèrement fracturée sur le côté droit. Un premier décapage à l'intérieur de la chambre funéraire a permis de constater la présence de grosses pierres de différentes dimensions sans ordre apparent, qui est due sans aucun doute à l'effondrement des pierres plates constituant le muret de la chambre funéraire. A priori l'entame de la fouille dans la chambre funéraire a montré la présence d'un sédiment argilo-sableux de couleur brun clair semblable à celui du premier monument fouillé (Fig.10).

A 0m20, on constate la présence d'une grosse pierre avec d'autres petites pierres plates au milieu de la sépulture, qui sont dues sans aucun doute à un affaissement des dalles de la paroi. A 0m94, on découvre prés de la paroi nord de la sépulture deux ossements indéterminables anatomiquement et en très mauvais état de conservation. Et enfin, A 1m05, on note la présence du substratum rocheux, malgré le tamisage du sédiment retiré de la sépulture, aucun matériel n'a été trouvé, mis à part la présence des débris des coquilles de gastéropodes.

|

|

|

|

Figure 8.Vue générale de la bazina n° 2. Figure 8. General view of bazina n° 2.

|

Figure 9. Détail du muret de la bazina n° 2. Figure 9. Detail of the low wall of bazina n° 2. |

|

|

|

|

Figure 10. Evolution de la fouille de la chambre funéraire de la bazina n° 2. Figure 10. Evolution of the excavation of the burial chamber of bazina n° 2. |

|

Interprétation des résultats

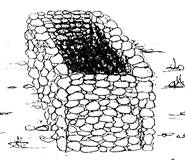

Les bazinas ayant une base en forme de cylindre plus ou moins élevés sont plus caractéristiques des régions semi-steppiques et les meilleurs exemples nous paraissent fournis par des monuments des nécropoles d’Aïn Sefra, de l’Oued Tamda, d’Aïn el-Hamara et du Mistiri (Tébessa). Par sa forme et son architecture, ce monument autochtone est qualifiable de "Bazinas cylindrique" (Camps, 1965, 1991). On retrouve cette forme à peu près dans toutes les nécropoles présahariennes notamment dans la région de Biskra principalement à Doucen (Fig. 11) et Chaiba et aussi Oued El Miaad (Oued Djedi, Oued Ittel, Besbes...). Les dimensions et les détails architecturaux varient mais la structure reste uniforme, il s'agit de l'assise circulaire ou le socle (constitué de 3 à 5 rangées) et la chambre funéraire proprement dite située au centre du monument.

Figure 11. Bazina cylindrique de Doucen.

Figure 11. Cylindrical Bazina of Doucen.

La relation entre la chambre funéraire et l'enceinte est plus facilement déterminable. Cette chambre est construite au milieu de l'enceinte, sur un substratum rocheux, constituée d'un simple cercle de pierres construit d'une manière régulière. L'enceinte est constituée de plusieurs rangées de pierres desquels certaines atteignent 6 degrés et dont le somment du monument est conique et parfois à plate-forme horizontale.

L'architecture de la chambre est plus souvent construite avec des pierres empilées et de dalles plantées de chant (Fig. 12). Ces matériaux sont obtenues par l'éclatement des states calcaires du djebel Mdaour. Quel que soit le mode de construction choisi, les bazinas cylindriques d'Oum R'joum présentent tous le même caractère, la chambre funéraire rectangulaire ou circulaire (plan polygonal). La régularité constatée dans les bazinas vient simplement de qualité des matériaux employés, le calcaire local se débute naturellement en dalles d'épaisseur constante et en pierres équarris.

Figure 12. Construction de la chambre funéraire par empilement des pierres et de dalles posées de chant.

Figure 12. Construction of the burial chamber by stacking stones and slabs laid edgewise.

La nécropole mégalithique d'Oum R'joum permet de reconnaitre plusieurs observations sur la manière de construction des bazinas. Les matériaux qui entrent dans son édification correspondent essentiellement à des pierres sèches de différentes tailles provenant des environs immédiats du monument. Les strates de calcaire local fournissent des dalles et des supports de forme régulière. Les affleurements se débitaient naturellement par des diaclases de la roche.

Le socle du monument est construit presque de la même manière sur terrain. Les constructeurs ont recherché cette déclivité assez douce dont le but d'une meilleure mise en place du monument. Le muret est constitué de plusieurs rangées (oscillant entre 4 et 6) et atteignant une hauteur moyenne de 1,5m. La chambre funéraire est généralement située au centre du monument, est marquée par trois faits majeurs, ses parois bien agencées et alignées, constituées par des grosses pierres, son sol est représenté par le substratum rocheux, et la recouverte de la chambre funéraire par une grande dalle ou de petites dalles débutées naturellement.

L'un des caractère les plus marqués de cette nécropole mégalithique d'Oum R'joum malgré l'abondance des monuments, est la pauvreté ou quasi non existence du mobilier funéraire. Cette observation fut observée dans l'ensemble des nécropoles protohistoriques de l'Algérie tel que Sefiane (N'agaous), Kef Jder (Oued M'zi) et autres.

Conclusion

La nécropole mégalithique d'Oum R'joum compte parmi les plus importantes nécropoles mégalithiques d'Algérie. On pouvait espérer qu'en raison de son importance, elle serait susceptible de fournir un apport notable à notre connaissance des temps protohistoriques.

La fouille archéologique a permis de révéler un nombre de renseignements importants sur la typologie et l’architecture des monuments funéraires et ce en dépit de la pauvreté ou la rareté du mobilier funéraire ainsi que des restes osseux. Les types les plus répandus dans ces nécropoles sont les tumulus et les bazinas avec ses différents types (tumulus simple type I, bazina simple, cylindrique et à degrés), on note que les deux chambres funéraires fouillées sont de formes cylindriques, elles sont construites soit par empilement de pierres ou par des dalles superposées.

L’implantation topographique des monuments funéraires est un élément clé dans la compréhension de l’organisation spatiale du peuplement protohistorique dans la région d’Oued M’zi, on note que la totalité de ces vestiges sont les plus souvent situés sur les abords de l’Oued et sur les sommets des petites collines.

La nécropole d'Oum R'joum apporte une contribution non négligeable à l'étude des construction mégalithiques en Algérie, leurs nombres et leurs formes contraste étrangement la pauvreté des ossements osseux et du mobilier funéraire.

Ce premier travail permet de faire une bonne synthèse et de répondre à un certain nombre de questionnement relatif à la typologie et à l’architecture des monuments funéraires, les prochaines fouilles seront axées sur d'autres monuments de la nécropole d’Oum Rjoum afin de compléter des informations relatives à d’autres types de monuments tels que les bazinas à cratère et particulièrement à chapelle.

Bibliographie

Awadi M., 1990. Tentative d’explication étymologique du terme Bazina. Bull. d’Et. Berbères, Univ. de Paris VIII, n° 5, pp: 11-22.

Camps G., 1961. Aux origines de la Berbérie. Monuments et rites funéraires protohistoriques. Paris, A.M.G.

Camps G., 1965. Essai de classification des monuments funéraires protohistoriques de l'Afrique du Nord. B.S.P.F, t. LXII, n° 2, pp: 476-485.

Camps, G. 1991. Bazinas. Encyclopédie berbère, 9, 1400-1407.

Gsell S., 1901 - Monuments antiques de l’Algérie. Paris, Edit. A. Fontemoing, t. I, 290 p.

Letourneux A., 1867. Sur les monuments funéraires de l’Algérie orientale. Archiv. fur Anthropologie, t. II, pp: 307-320

Pallary, P. 1909. Instructions pour les recherches préhistoriques dans le Nord-Ouest de l'Afrique. A. Jourdan.

Reygasse M., 1950. Les monuments funéraires préislamiques de l'Afrique du Nord. Paris, A.M.G, 134 p.

Sahed, T. 2010. Contribution à l’étude de la nécropole protohistorique de Sefiane (région de N’gaous). Antropo, 21, 61-77.