Ortiz-Marín, L., Portela Estévez, A., 2020. Estudio de marcadores de actividad de tibias del osario de Wamba (Valladolid) Antropo, 43, 27-38. www.didac.ehu.es/antropo

Estudio de marcadores de actividad de tibias del osario de Wamba (Valladolid)

Study of activity markers of tibias from ossuary of Wamba (Valladolid)

Lorena Ortiz-Marín y Alicia Portela Estévez

Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid.

Correspondencia: Lorena Ortiz-Marín. loortiz@ucm.es

Palabras clave: Marcadores de actividad; artrosis; platicnemia; robustez; poplíteo; tibias; Wamba

Keywords: Activity markers; Osteoarthritis; Platynemic index; Robustness index; Popliteus; Tibias; Wamba

Resumen

El estudio de los restos óseos humanos permite conocer las condiciones, estilos de vida y tareas cotidianas de los individuos de poblaciones concretas. El hueso responde a diversos factores como enfermedades, traumas o fuerzas relacionadas con determinadas actividades, modificando la estructura ósea sin consecuencias dañinas para las funciones del cuerpo y esas modificaciones son conocidas como marcadores de actividad. En el presente estudio se han analizado un total de 132 tibias, 107 masculinas y 25 femeninas pertenecientes al osario de Wamba (Valladolid, España). Se estudiaron cinco marcadores, planteándose tres hipótesis: 1) El músculo poplíteo y su grado de desarrollo está relacionado con la presencia de artrosis en la epífisis superior (AES); 2) Existe una relación entre el índice de robustez (IR) y el índice platicnémico (IP) y la aparición de artrosis en ambas epífisis; 3) Existe correlación entre el IR y el IP. Los resultados mostraron que la primera y tercera hipótesis son válidas, mientras que la segunda debe ser rechazada. Finalmente, la primera hipótesis coincidió con otros estudios anteriores, sin embargo, los resultados de la segunda hipótesis difieren respecto a otros artículos, y respecto a la tercera, no se encontraron trabajos que abordaran la asociación entre ambos índices, por lo que fue imposible realizar una comparación.

Abstract

The study of human skeletal provides us information about conditions, lifestyle and daily tasks of individuals from specific populations. The bone is able to respond to various factors such as diseases, traumas or forces related to certain activities, modifying the bone structure without harmful consequences for body functions, and these modifications are known as activity markers. In the present study, a total of 132 tibiae, 107 male and 25 female belonging to the Wamba ossuary (Valladolid, Spain) have been analyzed. Five markers were studied, considering three hypotheses: 1) Popliteal muscle and its degree of development is related to the presence of osteoarthritis in the upper epiphysis (OUE); 2) There is a relationship between the robustness index (RI) and the platicnemic index (PI) and the appearance of osteoarthritis in both epiphyses; 3) There is a correlation between the RI and the PI. The results showed that the first and third hypotheses were valid, while the second must be rejected. Finally, the first hypothesis coincided with other previous studies, however, the results of the second hypothesis differ with respect to other articles, and with respect to the third one, no papers were found that addressed the association between both indices, so it was impossible to do a comparison.

Introducción

Los estudios de los restos óseos encontrados en los yacimientos arqueológicos han supuesto una de las formas más determinantes de adquirir conocimientos sobre la vida cotidiana de las poblaciones del pasado. Estos estudios se han realizado especialmente en los huesos largos, ya que es donde más visibles son las marcas de las actividades diarias.

Una parte de estas investigaciones viene dada de forma importante por el estudio de las impresiones musculares en las entesis y las patologías óseas de carácter degenerativo, desarrolladas por el desgaste provocado por la edad, déficits nutricionales o alteraciones genéticas, sabiendo, además, que las diferentes actividades requieren un esfuerzo físico diferente. A su vez, a lo largo de la historia ha habido una división en la realización de las actividades, ya fuera por sexo o edad, que se pueden ver plasmadas también en los restos óseos.

Por ello, en este trabajo se analizan una serie de tibias procedentes del monasterio de Santa María (Wamba, Valladolid, España), datadas entre los siglos IX y XVII. La historia del pueblo de Wamba comienza con la fundación de la iglesia de Santa María en el siglo VII. Desde el inicio de la conquista musulmana en el 711 d.C. hasta el siglo X no hay apenas información, puesto que entre los siglos VIII y IX el pueblo quedaría abandonado. Se sabe que en el siglo X, momento en el que ya está en marcha la Reconquista, el obispo de León reconstruye la iglesia sobre los restos de la antigua, y en el XII se funda un hospital de peregrinos, ampliando y añadiendo cada vez más estancias al edificio hasta el siglo XVIII (Quintana Gordon y Boned Colera, 1992). Las diversas ampliaciones del edificio provocaron que se vaciaran las tumbas antiguas, formando estos restos parte del osario, que se sitúa cronológicamente entre el siglo XV y el XVII (López-Bueis, 1999; Quigley, 2001).

A lo largo de toda su historia, el pueblo siempre mantuvo una población escasa. Desde la Reconquista hasta el siglo XV hubo una profunda crisis demográfica debido a las malas cosechas, que llevaron a la escasez de alimentos, hambrunas y epidemias (López-Bueis, 1999). Durante la época moderna, Wamba sufrió una despoblación progresiva, ya que a lo largo de todo el siglo XVI surgirán varios brotes de peste que, junto con periodos de hambruna, diezmarán a la población, hasta el último brote ocurrido a principios del siglo XVII (Bennasssar, 2015).

Desde la Edad Media el pueblo de Wamba sería eminentemente agricultor, consistente principalmente en los cultivos de la tríada mediterránea (trigo, vid y olivos, con predominancia del primero). También había influencia de la ganadería, aunque ésta siempre quedaría relegada a un segundo plano. Por tanto, nos encontramos con una economía de autoabastecimiento basada principalmente en la agricultura (López-Bueis, 1999). En la Edad Moderna mantendría las mismas características. Se sostendría la tríada mediterránea, pero desde el siglo XVI, la cebada y el centeno aumentaron su presencia entre los cereales por su mejor rendimiento en las tierras de inferior calidad y porque la caída demográfica llevó a una cierta sustitución del trigo por estos cereales secundarios. El viñedo acabó reduciéndose en el siglo XVII y manteniéndose sólo en aquellas tierras más aptas. Los rendimientos medios y la productividad continuaron siendo bajos por ser escasos los avances técnicos, por lo que se trataba de una producción agraria destinada mayoritariamente al autoconsumo (Dantí i Riu, 2012).

En la sociedad medieval y moderna rural existía una división del trabajo según el sexo o la edad. En el ámbito agrario los varones trabajaban las tierras mientras que las mujeres eran las encargadas de cuidar las huertas, producir y conservar los alimentos. La necesidad de fuerza física excluyó a las mujeres de algunas actividades agrícolas, aunque participaban en ellas. Por ejemplo, en los territorios de cultivo cerealero extensivo, ayudaban en la siega, o en zonas vitícolas, llevando las cestas cargadas de uvas, abonando las viñas o haciendo las terrazas para su cultivo, las cuales eran tareas de fuerza (Rey Castelao, 2015). No obstante, podía haber ocasiones en las que, si quedaban viudas o eran solteras, eran ellas quienes gestionaban la explotación, compaginándolo con las tareas domésticas (Val Valdivieso, 2008; García Herrero y Pérez Galán, 2014). Respecto a la ganadería de subsistencia, que servía para disponer de fuerza de tiro, carne, leche y derivados, eran las mujeres las que asumían las tareas de cuidado y aprovechamiento, además de trabajar en el pastoreo junto con sus maridos (García Herrero y Pérez Galán, 2014; Rey Castelao, 2015). Según la ley los niños no trabajarían hasta cumplir los 12 años, pero ayudarían desde antes junto con los ancianos en labores como la siega del campo (López-Bueis, 1999).

En este contexto, es plausible pensar que las actividades desempeñadas en todas estas tareas podrían influir en la aparición de determinadas enfermedades relacionadas con el aparato locomotor. La realización de actividades habituales u ocupacionales que se desarrollan durante tiempo prolongado provocan cambios de la arquitectura interna y/o externa del hueso, dando lugar a los denominados marcadores de actividad.

Una de las patologías óseas más comunes es la artrosis, una enfermedad de origen degenerativo que implica una pérdida del cartílago articular. Además, está caracterizada por una remodelación anormal y un desgaste del hueso subarticular, con la aparición de osteofitos, laxitud ligamentosa, debilitamiento de los músculos periarticulares, y en algunos casos, distensión sinovial. En la actualidad se sabe que es una patología relacionada con la edad y que aparece como una respuesta a un daño sufrido con anterioridad, si bien es sabido que existen determinados factores de riesgo que pueden contribuir a su aparición.

La edad es el factor que más influye de manera directa. La relación entre la edad y el riesgo de sufrir artrosis podría tener su base en el incremento de la probabilidad de sufrir lesiones de tipo mecánico. Además, los tejidos de la articulación son más vulnerables a los efectos de estas posibles lesiones a medida que aumenta la edad, por lo que la capacidad regenerativa del cartílago disminuye (Arden y Nevitt, 2006).

El sexo también constituye otro factor de riesgo, siendo la artrosis más prevalente en mujeres, sobre todo a partir de los 50 años (Oliveria et al., 1995). La mayor incidencia de artrosis en mujeres tras la menopausia sugiere que las hormonas sexuales podrían jugar un papel importante en la aparición de esta patología, especialmente la disminución de los niveles de estrógenos (Hart et al., 1999).

Hay estudios que sugieren la existencia de determinados genes en la aparición de artrosis, así como factores medioambientales que influyen en la expresión de los mismos. Los genes candidatos son aquellos que codifican o influyen en la expresión del colágeno tipo II, la vitamina D o receptores de estrógenos (Loughlin et al., 2001).

Por otro lado, los radicales libres producidos por los condrocitos pueden causar daño oxidativo a los tejidos del cartílago. Por tanto, en este sentido, la nutrición podría ser otro factor, ya que las dietas ricas en alimentos antioxidantes, como la vitamina C y E reducirían el riesgo de padecer esta patología (McAlindon et al., 1996).

Sin embargo, hay otros factores de tipo biomecánico que producen un aumento de la carga que tiene que soportar la articulación, lo que conduce a la degeneración de la misma. Estos factores son la obesidad (Felson et al., 2000), algunas lesiones (fracturas, dislocaciones) (Gelber et al., 2000), la carga articular repetitiva desempeñada durante ciertas actividades físicas (arrodillarse, ponerse en cuclillas, doblar la rodilla de manera repetitiva o cargar objetos pesados) (Cooper et al., 1994), y malformaciones congénitas que desembocan en una distribución anormal de la carga dentro de la articulación (Ganz et al., 2008). De igual manera, la fuerza de contracción muscular aumenta la carga articular durante la actividad física, según ciertos estudios realizados en artrosis de la articulación de la mano (Chaisson et al., 1999). Estos últimos factores son los que permiten incluir la artrosis como un marcador de actividad.

Los cambios en la estructura de los huesos, se ven producidos por el desarrollo muscular, entre otros. El músculo poplíteo se ubica en la parte posterior de la tibia, nace en el cóndilo externo del fémur lo que, junto con el ligamento cruzado posterior, estabiliza el fémur sobre la tibia. Se inserta sobre la línea del sóleo o línea poplítea. Es un músculo rotador de la rodilla, ya que permite que ésta se desbloquee mientras se camina, al rotar el fémur sobre la tibia y viceversa (Buitrago et al., 2018). Está relacionado con la actividad móvil del individuo, especialmente con la flexión de la rodilla y la marcha cuesta abajo, así como con el soporte de cargas (López-Bueis, 1999).

También relacionado con el desarrollo muscular, ocurre la mayor o menor robustez ósea, que puede darse en mayor grado en personas que ejercitan de una manera continuada e intensa las extremidades; y las variaciones del índice diafisario como la platicnemia que, aunque relacionada con déficits nutricionales, también tiene su origen en la presión derivada del desarrollo excesivo de los grupos musculares implicados en la práctica repetitiva de actividades concretas (Galtés et al., 2007).

El objetivo de este estudio es valorar estos marcadores de actividad, así como la relación entre ellos. Para ello, se plantean 3 hipótesis de partida:

1) El mayor desarrollo del músculo poplíteo está relacionado con la presencia de artrosis en la epífisis superior (AES);

2) Existe una relación entre el índice de robustez (IR) y el índice platicnémico (IP) y la aparición de AES y artrosis en la epífisis inferior (AEI);

3) Existe correlación entre el IR y el IP de la tibia.

Material y métodos

La muestra utilizada para este estudio consta de 168 tibias que se distribuyen en 86 derechas, 82 izquierdas, 132 masculinas y 36 femeninas. En este estudio sólo se analizan 132 tibias clasificadas como adulto. Fueron excluidas las clasificadas en edades adulto juvenil, infantil y juvenil por suponer una muestra poco representativa, y se escogió únicamente individuos adultos dado que son los que ya han alcanzado la madurez esquelética. De estas 132 tibias, 25 fueron clasificadas como femeninas y 107 como masculinas. La muestra procede del osario del monasterio de Santa María en el pueblo de Wamba (Valladolid, España).

Para las variables cuantitativas se llevaron a cabo técnicas de depuración, ya que las medidas para cada una de ellas fueron tomadas en tres ocasiones para así minimizar las posibilidades de error. Se han analizado un total de seis variables: artrosis en la epífisis superior (AES); artrosis en la epífisis inferior (AEI); Poplíteo; Longitud máxima; Diámetro anteroposterior; Diámetro transversal.

A partir de los diámetros anteroposterior y transversal se elaboró el índice platicnémico (IP), según la fórmula de Campillo y Subirà (2004):

![]()

Este índice se clasifica en valores según el grado de aplastamiento transversal (Tabla 1).

|

Grado de platicnemia |

|

|

Hipercnemia |

Menos de 55 mm |

|

Platicnemia |

De 55 a 62,9 mm |

|

Mesocnemia |

De 63 a 69,9 mm |

|

Euricnemia |

70 mm o más |

Tabla 1. Grados de aplastamiento transversal según Campillo y Subirà, 2004.

Table 1. Transverse flattening degrees according to Campillo and Subirà, 2004.

También se calculó el índice de robustez (IR), según la fórmula de Pearson (2000):

![]()

La presencia o ausencia de poplíteo establecida en la tabla de datos fue determinada en las tibias mediante las entesis, es decir, las zonas de inserción muscular que pueden ser visibles en el hueso en función del mayor o menor desarrollo de la musculatura.

Toda la información fue analizada estadísticamente mediante SPSS, versión 25. Siempre seleccionando los individuos previamente categorizados, según la variable edad, como adultos y realizando una serie de pruebas como estadísticos descriptivos, pruebas de normalidad, K de 2 muestras independientes, prueba T para muestras independientes y correlaciones bivariadas. En primer lugar, se realizaron una serie de estadísticos descriptivos, para determinar el número y porcentaje real de individuos sobre el que se trabajó, para todas las variables presentes en los marcadores de actividad física utilizados, las cuales han sido explicadas en los apartados anteriores. Seguidamente, para probar las hipótesis planteadas se utilizaron distintos estadísticos de prueba.

Para determinar si la variable poplíteo se relaciona con la variable AES se realizó la prueba Chi-cuadrado (χ2). Para estimar la magnitud de la relación entre estas variables se emplearon los coeficientes de Phi (rɸ) y V de Cramer.

Con el fin de evaluar el riesgo de padecer AES en presencia de poplíteo, se calculó la razón de ventajas (Odds ratio, OR) y el riesgo relativo (RR). El OR corresponde al cociente entre el número de veces que ocurre el suceso (AES) frente al número de veces que no ocurre, tanto en presencia como en ausencia del factor de riesgo que se está estudiando (poplíteo). Existe un riesgo asociado a la aparición de AES tanto en presencia como en ausencia de poplíteo. El RR corresponde al cociente entre la frecuencia del grupo expuesto al factor de riesgo y la frecuencia del grupo que no lo está. Por tanto, el RR indica cuánto más probable es que aparezca la patología en un grupo con respecto al otro.

Para evaluar la asociación de las variables cualitativas AES y AEI con las variables cuantitativas IR e IP se utilizó la prueba estadística no paramétrica U de Mann Whitney para 2 muestras independientes, ya que el tamaño muestral empleado para el estudio de estas variables era menor de 30. En este caso se estudian las medias para cada una de las variables de prueba IR/IP en cada uno de los grupos establecidos en las variables cualitativas: presencia/ausencia de AES/AEI, con el fin de valorar si existen diferencias en la distribución de dichas variables en ambos grupos. Para el estudio del IP en la AEI se disponía de un tamaño muestral mayor de 30, por lo que se llevó a cabo la prueba t de Student para 2 muestras independientes.

Por último, para el estudio de la asociación entre el IR y el IP, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r), que mide tanto la magnitud como la direccionalidad de asociación entre 2 variables cuantitativas. Su cálculo es paramétrico, asumiendo, por tanto, que las variables son simétricas (no existe dependencia de una variable sobre la otra), que se distribuyen a lo largo de la muestra de acuerdo al criterio de normalidad, que proceden de observaciones independientes y, por último, que una variable no puede haber sido calculada a partir de la otra. Antes de analizar la correlación de ambas variables, se estudió la normalidad de la muestra, comprobando que se ajustaban a una distribución normal.

Resultados

La frecuencia de AES observada es del 50,9% (29/132) y la de AEI del 60,4% (61/132). En el caso del poplíteo se observa un 10,5% (12/132) de frecuencia. Las variables cuantitativas IP e IR de la tibia se describen en la tabla 2. La media para el IP es de 70,07, indicando que los individuos de la muestra se clasifican en promedio como euricnémicos, es decir, con muy poco aplastamiento tibial; y la media para el IR es de 16,06.

|

|

N |

Mínimo |

Máximo |

Media |

Desv. típica |

|

IP |

127 |

54,84 |

90,76 |

70,07 |

6,28 |

|

IR |

85 |

13,21 |

18,81 |

16,06 |

1,17 |

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de IP e IR.

Table 2. Descriptive statistics of IP and IR.

Seguidamente, se analiza la distribución de la AES en referencia al poplíteo (Tabla 3). El estadístico de prueba Chi-cuadrado muestra que existe una asociación estadísticamente significativa entre la variable poplíteo y la AES (χ2(1) = 5,18, p < 0,05). Los coeficientes Phi y V de Cramer arrojaron valores idénticos de 0,29, mostrando también una relación moderada entre ambas variables (p < 0,05).

Por último, la estimación de riesgo calculado mediante el OR (Tabla 4) indica que los individuos con presencia de poplíteo tienen 8,59 veces más probabilidades de padecer AES que los individuos que no presentan poplíteo.

En el caso del RR (Tabla 4), los individuos con presencia de poplíteo tienen 1,94 veces más probabilidad de presentar AES, siendo mayor que 1, por lo que la presencia de poplíteo constituye un factor de riesgo, aunque moderado.

|

|

AES |

|||||

|

|

Presencia |

Ausencia |

Total |

|||

|

N |

% |

N |

% |

N |

% |

|

|

Con poplíteo |

7 |

24,1 |

1 |

3,6 |

8 |

14 |

|

Sin poplíteo |

22 |

75,9 |

27 |

96,4 |

49 |

86 |

|

Total |

29 |

100 |

28 |

100 |

57 |

100 |

Tabla 3. Distribución de AES con respecto al poplíteo.

Table 3. Distribution of OUE respect to the popliteus.

|

Valor |

Intervalo de confianza del 95 % |

||

|

Inferior |

Superior |

||

|

Razón de ventajas para Poplíteo (Presencia / Ausencia) |

8,59 |

0,98 |

75,21 |

|

Para cohorte AES = Presencia |

1,94 |

1,29 |

2,92 |

|

Para cohorte AES = Ausencia |

0,22 |

0,03 |

1,44 |

|

Casos válidos |

57 |

||

Tabla 4. Estimación de la razón de ventajas para AES y poplíteo.

Table 4. Odds ratio estimation for OUE and popliteus.

A continuación, comprobamos la hipótesis de la relación entre la AES y la AEI con el IR y el IP. Las Tablas 5 a 7 muestran los casos explorados, la estadística descriptiva y la prueba de normalidad de ambos índices para la AES. Las Tablas 9 a 11 exponen la misma información para la AEI respecto a los índices.

La estimación de la media del IP (Tabla 6) en ambos grupos de AES (68,31 vs 69,52) y los intervalos de confianza al 95% (66,83 – 69,78 en el grupo presencia frente a 67,16 – 71,88 en el grupo ausencia) determinan que es altamente improbable que las variables IP y AES estén relacionadas.

La media del IR es de 15,79 en el grupo presencia, frente a 15,88 en el grupo ausencia; los intervalos de confianza son 15,27 – 16,32 en el grupo presencia vs. 15, 49- 16,26 en el grupo ausencia. Esto nos indica que es poco probable que ambas variables estén relacionadas.

Seguidamente, se realizó la prueba de normalidad (Tabla 7). Se cumple la ley de normalidad (p> 0,05) para IP e IR en ambos grupos de la AES.

La Tabla 8 representa la relación entre AES y las variables IP e IR. Como puede apreciarse el estadígrafo de U de Mann-Whitney para el IP fue de 329,00 y el valor de p es 0,40 por lo que se acepta la hipótesis nula (no existe una asociación estadísticamente significativa entre la AES y el IP) y se concluye que el IP no difiere, (z= -0,82 p> 0,05) tanto en presencia como en ausencia de AES. Al igual que ocurre con el IR, con un valor de U de 225,00 y una p de 0,72, (z= -0,35 p> 0,05), por lo que tampoco existe asociación entre AES e IR, no existiendo diferencias en la distribución de la variable en ambos grupos (presencia/ausencia).

|

|

AES |

Casos |

|||||

|

Válidos |

Perdidos |

Total |

|||||

|

N |

% |

N |

% |

N |

% |

||

|

IP |

Presencia |

28 |

96,60 |

1 |

3,40 |

29 |

100,00 |

|

Ausencia |

27 |

96,40 |

1 |

3,60 |

28 |

100,00 |

|

|

IR |

Presencia |

20 |

69,00 |

9 |

31,00 |

29 |

100,00 |

|

Ausencia |

24 |

85,70 |

4 |

14,30 |

28 |

100,00 |

|

Tabla 5. Casos analizados para AES en relación a IP y IR.

Table 5. Analized cases for OUE in relation to PI and RI.

|

Presencia de AES respecto al IP |

Ausencia de AES respecto al IP |

Presencia de AES respecto al IR |

Ausencia de AES respecto al IR |

||

|

Media |

68,31 |

69,52 |

15,79 |

15,88 |

|

|

Intervalo de confianza del 95% |

Límite inferior |

66,83 |

67,16 |

15,27 |

15,49 |

|

Límite superior |

69,78 |

71,88 |

16,32 |

16,26 |

|

|

Mediana |

67,62 |

68,88 |

15,73 |

15,94 |

|

|

Varianza |

14,55 |

35,57 |

1,26 |

0,82 |

|

|

Desv. típica |

3,81 |

5,96 |

1,12 |

0,91 |

|

|

Mínimo |

61,76 |

58,62 |

13,21 |

13,87 |

|

|

Máximo |

75,87 |

81,08 |

18,51 |

17,46 |

|

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de AES en relación a IP e IR.

Table 6. Descriptive stats of OUE in relation to PI and RI.

|

Estadístico |

gl |

Sig. |

|

|

Presencia de AES respecto al IP |

0,09 |

28 |

0,20 |

|

Ausencia de AES respecto al IP |

0,12 |

27 |

0,20 |

|

Presencia de AES respecto al IR |

0,18 |

20 |

0,07 |

|

Ausencia de AES respecto al IR |

0,12 |

24 |

0,20 |

Tabla 7. Prueba de normalidad para AES en relación a IP y IR.

Table 7. Normality test for OUE in relation to PI and RI.

|

IP |

IR |

|

|

U de Mann-Whitney |

329 |

225 |

|

W de Wilcoxon |

735 |

435 |

|

Z |

-0,82 |

-0,35 |

|

Sig. Asintótica (bilateral) |

0,4 |

0,72 |

Tabla 8. Relación de la AES con IP y IR.

Table 8. Relationship of OUE with PI and RI.

La Tabla 10 muestra que es poco probable que las variables IP y AEI estén relacionadas, ya que en ambos grupos de la AEI la estimación de la media del IP es de 69,00 y 70,55, mientras que los intervalos de confianza son de 67,62 – 70,39 y 68,07 – 73,03, es decir, prácticamente superponibles. Se puede apreciar lo mismo respecto al IR en relación a la AEI. La asociación entre estas variables es poco factible, teniendo en cuenta que la medias de AEI son de 15,89 y 15, 60 y los intervalos de confianza 15,27 – 16,32 en el grupo presencia y 15, 49- 16,26 en el grupo ausencia. Tanto IP como IR se distribuyen en general normalmente respecto a la AEI (Tabla 11).

La prueba de Levene para AEI en relación a IP (Tabla 12) no es significativa (p = 0,15), por lo que asumimos la homogeneidad de varianzas. El estadístico t es -1,18, con 80 grados de libertad y un valor de p de 0,23. Por consiguiente, no hay asociación entre el IP y la AEI.

Respecto al IR, como podemos ver en la tabla 13 el valor de la U de Mann-Whitney es de 361,00 y el valor de p de 0,54, por lo que no hay relación entre variables y se acepta la hipótesis nula. Por otro lado, entre presencia y ausencia de AEI, el IR no difiere (Z= -0,60 p> 0,05).

|

|

AEI |

Casos |

|||||

|

Válido |

Perdidos |

Total |

|||||

|

N |

% |

N |

% |

N |

% |

||

|

IP |

Presencia |

50 |

96,20 |

2 |

3,80 |

52 |

100,00 |

|

Ausencia |

32 |

97,00 |

1 |

3,00 |

33 |

100,00 |

|

|

IR |

Presencia |

38 |

73,10 |

14 |

26,90 |

52 |

100,00 |

|

Ausencia |

21 |

63,60 |

12 |

36,40 |

33 |

100,00 |

|

Tabla 9. Casos analizados para AEI en relación a IP.

Table 9. Analized cases for OLE in relation to PI.

|

Presencia de AEI respecto al IP |

Ausencia de AEI respecto al IP |

Presencia de AEI respecto al IR |

Ausencia de AEI respecto al IR |

||

|

Media |

69,00 |

70,55 |

15,89 |

15,60 |

|

|

Intervalo de confianza del 95% |

Límite inferior |

67,62 |

68,07 |

15,59 |

15,07 |

|

Límite superior |

70,39 |

73,03 |

16,19 |

16,14 |

|

|

Mediana |

69,09 |

70,01 |

15,74 |

15,75 |

|

|

Varianza |

23,84 |

47,34 |

0,83 |

1,37 |

|

|

Desv. típica |

4,88 |

6,88 |

0,91 |

1,17 |

|

|

Mínimo |

58,62 |

60,11 |

14,2 |

13,21 |

|

|

Máximo |

80 |

90,76 |

18,51 |

17,46 |

|

Tabla 10. Estadísticos descriptivos de AEI en relación a IP y IR.

Table 10. Descriptive stats for OLE in relation to PI and RI.

|

Estadístico |

gl |

Sig. |

|

|

Presencia de AEI respecto al IP |

0,08 |

50 |

0,20 |

|

Ausencia de AEI respecto al IP |

0,14 |

32 |

0,11 |

|

Presencia de AEI respecto al IR |

0,17 |

38 |

0,00 |

|

Ausencia de AEI respecto al IR |

0,12 |

21 |

0,20 |

Tabla 11. Prueba de normalidad AEI en relación a IP y IR.

Table 11. Normality test OLE in relation to PI and RI.

|

Prueba de Levene |

Prueba T para la igualdad de medias |

|

||||||

|

F |

Sig. |

t |

gl |

Sig. (bilateral) |

Diferencia de medias |

Diferencia de error estándar |

||

|

Se asumen varianzas iguales |

2,02 |

0,15 |

-1,18 |

80 |

0,23 |

-1,54 |

1,29 |

|

|

No se asumen varianzas iguales |

- |

- |

-1,1 |

50,86 |

0,27 |

-1,54 |

1,39 |

|

Tabla 12. Prueba T de muestras independientes para la AEI en relación a IP.

Table 12. T-test of independent samples for OLE in relation to PI.

|

IR |

|

|

U de Mann-Whitney |

361 |

|

W de Wilcoxon |

592 |

|

Z |

-0,6 |

|

Sig. Asintótica (bilateral) |

0,54 |

Tabla 13. Relación de la AEI y el IR.

Table 13. Relationship of OLE and the RI.

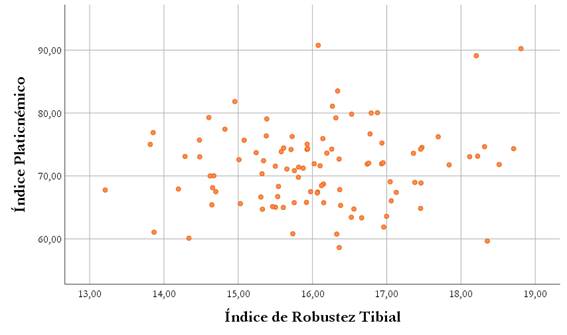

En la figura 1 se muestra mediante un gráfico de dispersión la relación entre las variables cuantitativas analizadas en este estudio, el IP y el IR, donde se puede apreciar la nube de puntos un tanto dispersa.

Como un paso previo al análisis de correlación, se determinó la normalidad de la muestra (Tabla 14). Para ambos índices el nivel de significación es de 0,20 y 0,08 respectivamente (> 0,05), por lo que la distribución de los mismos se ajusta a una ley normal.

El coeficiente de correlación r de Pearson ha sido de -0,50, con un nivel de significación de p<0,01. Por tanto, el IP disminuye conforme aumenta el IR, existiendo una asociación moderada indirecta entre ambas variables.

Figura 1. Gráfico de dispersión para el índice platicnémico y el índice de robustez.

Figure 1. Scatter plot for the platynemic and robustness index.

|

Índice Platicnémico |

Índice de Robustez Tibial |

||

|

N |

127 |

85 |

|

|

Parámetros normales |

Media |

70,07 |

31,99 |

|

Desv. típica |

6,28 |

4,06 |

|

|

Máximas diferencias extremas |

Absoluto |

0,05 |

0,09 |

|

Positivo |

0,05 |

0,04 |

|

|

Negativo |

-0,03 |

-0,09 |

|

|

Estadístico de prueba |

0,05 |

0,09 |

|

|

Sig. Asintótica (bilateral) |

0,2 |

0,08 |

|

Tabla 14. Prueba de normalidad para IP y IR.

Table 14. Normality test for PI and RI.

Discusión y conclusiones

Tras la realización de este estudio se pueden extraer una serie de conclusiones. Por un lado, según los resultados obtenidos, la presencia de impresión muscular del poplíteo en la tibia implica un mayor riesgo de padecer artrosis. La acumulación de microlesiones en los puntos de origen e inserción del músculo, que en este caso corresponden al cóndilo lateral del fémur y el segmento proximal de la tibia, respectivamente, contribuyen a la aparición de dichas impresiones musculares (Robb, 1994) y pueden estar justificadas por la realización de una actividad física intensa, como la que realizaban los individuos al flexionar la rodilla en distintas situaciones. La actividad repetitiva, como se expuso anteriormente, también es un factor de riesgo para el desarrollo de artrosis, ya que aumenta la carga y supone un desgaste para la articulación que interviene en el movimiento. Por tanto, es lógico que exista una correlación positiva entre estos dos marcadores, ya que ambos son la consecuencia de una elevada intensidad de la actividad física llevada a cabo por el individuo.

En cualquier caso, la presencia de poplíteo puede suponer un riesgo para el desarrollo de AES y existe relación entre ambas variables en los individuos de la muestra, por lo que la primera hipótesis planteada se cumple. Coincidiendo con estos resultados otros autores (Myszka et al., 2020; Palmer et al., 2014; Molnar et al., 2011; Rogers et al., 2004) han demostrado que existe una dependencia entre la artrosis y los cambios de las entesis, suponiendo la existencia de relación entre actividad física y mayor probabilidad de sufrir artrosis o padecerla de forma más agravada.

Por otro lado, la presencia o ausencia de AES y AEI no está influenciada por el valor del IR ni por el del IP, por lo que esta hipótesis debe ser rechazada. Contradictoriamente, algunos estudios (Myszka et al., 2020; Cope et al., 2005) determinaron que existe relación entre la artrosis y la robustez, lo que implica que las personas que participan en una actividad física intensa y repetitiva tienen más probabilidades de desarrollar huesos más grandes y artrosis en sus articulaciones.

Sin embargo, se ha de tener precaución con todas estas afirmaciones, puesto que como hemos visto, tanto la artrosis como los cambios óseos son multifactoriales, siendo la actividad física un factor más y no el único y exclusivo de esta patología y estos cambios.

Finalmente, se comprobó que existe una asociación negativa entre el IR y el IP, aceptándose la hipótesis planteada. No se encontraron estudios que relacionaran ambas variables, por lo que no fue posible establecer una comparación entre este estudio y otros realizados anteriormente.

Ha de tenerse en cuenta que este estudio fue limitado por diversas problemáticas halladas durante su realización. En primer lugar, para el estudio ideal de marcadores de actividad se requiere una muestra más grande y con información completa, ya que en este caso no todos los individuos presentan información para todas las variables.

El tamaño muestral tampoco permitió realizar el estudio de ambos sexos por separado, puesto que hay suficientes varones adultos como para que los resultados estadísticos sean fiables, lo cual no ocurre con las mujeres ya que éstas no llegan a los 30 individuos necesarios para que las pruebas estadísticas sean fiables. Además, no todos los sujetos presentan información de todas las variables, lo que, de nuevo, en los varones no es un problema, ya que hay suficientes como para que el número de casos no disminuya demasiado, pero sí es un problema en las mujeres, en las que la ausencia de las variables seleccionadas hace descender aún más el número de casos, haciendo que los resultados de la estadística no sean del todo convincentes.

Lo mismo ocurre con la elección de lateralidad, que no se realizó por no reducir aún más la muestra. Sin embargo, ha de tenerse presente que se podría estar considerando a algunos individuos dos veces, puesto que los restos no están individualizados, lo que puede incidir significativamente a la hora de valorar los resultados.

Asimismo, la cronología de la muestra es muy amplia y con una distribución poco frecuente. Se deduce que al provenir de un osario los restos óseos se encuentran mezclados indiscriminadamente, siendo imposible determinar a qué tiempo cronológico pertenece cada uno. También es conocido que la muestra no representa la totalidad de los individuos del monasterio de Santa María, puesto que a día de hoy siguen existiendo restos depositados en el osario. Esto último podría explicar la poca representación de mujeres y de individuos no adultos, aunque no es la única hipótesis posible. El hecho de que el monasterio funcionara como Hospital de Peregrinos implicaría un mayor número de varones adultos, por otra parte, la discriminación según el sexo o edad a la hora de escoger el lugar de enterramiento también podría explicar esta distribución.

Por todo lo expuesto no ha sido posible inferir el tipo de actividades que podrían haber realizado los individuos de la población de Wamba. Por ello las aportaciones finales de este estudio se alejan bastante de las obtenidas en otros (Trancho et al., 1996; López-Bueis, 1999; Pérez-Arzak y Trancho Gayo, 2015) donde sobre la misma población se determinan actividades en función de la economía, el estudio de la asimetría bilateral determinando el predominio de un lado sobre otro o el dimorfismo sexual.

Además, la asociación entre la presencia de poplíteo y la presencia de AES podría verse distorsionada por la presencia de otros factores, además de la actividad física, considerados confundentes, que intervienen en la aparición de las impresiones musculares, como, por ejemplo, la edad, los traumas o determinadas enfermedades metabólicas (López-Bueis, 1999).

En conclusión, estudios como los citados anteriormente demuestran que la tibia es un buen determinante de marcadores de actividad, aunque en este caso, podría mejorar significativamente con una muestra más grande, una distribución equitativa entre varones y mujeres y una mejor conservación para poder tomar la mayor información posible. No obstante, estudiar extremidades superiores e inferiores es preferible en el caso de disponer de ellas, ya que se ofrecerán resultados y aportaciones mejores.

Referencias bibliográficas

Arden, N. y Nevitt, M.C., 2006, Osteoarthritis: Epidemiology. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 20 (1), 3-25.

Bennasssar, B., 2015, Valladolid en el Siglo de Oro: una ciudad de Castilla y su entorno agrario (Valladolid: Maxtor)

Buitrago, E.R., Quintero, I.D. y Ballesteros, L.E., 2018, Popliteus muscle. An anatomical study. International Archives of Medicine, 11 (40): 1-6.

Campillo, D. y Eulàlia Subirà, M., 2004, Antropología física para arqueólogos (Barcelona: Ariel).

Chaisson, C.E., Zhang, Y., Sharma, L., Kannel, W. y Felson, D.T., 1999, Grip strength and the risk of developing radiographic hand osteoarthritis: Results from the Framingham study. Arthritis & Rheumatism, 42 (1): 33-38.

Cope, J.M., Berryman, A.C., Martin, D.L. y Potts, D.D., 2005, Robusticity and osteoarthritis at the trapeziometacarpal joint in a Bronze Age population from Tell Abraq, United Arab Emirates. American Journal of Physical Anthropology, 126: 391-400.

Cooper, C., McAlindon, T., Coggon, D., Egger, P., y Dieppe, P., 1994, Occupational activity and osteoarthritis of the knee. Annals of the Rheumatic Diseases, 53 (2): 90-93.

Dantí i Riu, J., 2012, La diversidad agraria en la España moderna: campo, campesinos y actividades productivas. Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, editado por M.J. Pérez Álvarez y L.M. Rubio Pérez (España: Fundación Española de Historia Moderna) pp. 213–253.

Felson, D.T., Lawrence, R.C., Dieppe, P.A., Hirsch, R., Helmick, C.G., Jordan, J.M., Kington, R.S., Lane, N.E., Nevitt, M.C., Zhang, Y., Sowers, M., McAlindon, T., Spector, T.D., Poole, A.R., Yanovski, S.Z., Ateshian, G., Sharma, L., Buckwalter, J.A., Brandt, K.D., Fries, J.F., 2000, Osteoarthritis: New Insights. Part 1: The Disease and Its Risk Factors. Annals of Internal Medicine, 133(8), 635-646.

Galtés, I., Jordana, X., García, C., Malgosa, A. 2007. Marcadores de actividad en restos óseos. Cuadernos de Medicina Forense, (48-49), 179-189.

Ganz, R., Leunig, M., Leunig-Ganz, K. y Harris, W. H., 2008, The Etiology of Osteoarthritis of the Hip. Clinical Orthopaedics and Related Research, 466 (2), 264-272.

Gelber, A. C., Hochberg, M. C., Mead, L. A., Wang, N., Wigley, F. M. y Klag, M. J., 2000, Joint Injury in Young Adults and Risk for Subsequent Knee and Hip Osteoarthritis. Annals of Internal Medicine, 133 (5), 321-328.

García Herrero, M. del C. y Pérez Galán, C., 2014, Mujeres de la Edad Media: actividades políticas, socioeconómicas y culturales (Zaragoza: Institución ‘Fernando el Católico’).

Hart, D.J., Doyle, D.V. y Spector, T.D., 1999, Indicence and risk factors for radiographic knee osteoathritis in middle-aged women: The Chingford study. Arthritis y Rheumatism, 42(1), 17-24.

López-Bueis, I., 1999, Marcadores de estrés musculoesquelético en los huesos largos de una población española (Wamba, Valladolid). Biomecánica, 7 (133), 94–102.

Loughlin, J., 2001, Genetic epidemiology of primary osteoarthritis. Current Opinion in Rheumatology, 13(2), 111-116.

McAlindon, T.E., Jacques, P., Zhang, Y., Hannan, M.T., Ailiabadi, P., Weissman, B., Rush, D., Levy, D. y Felson, D.T., 1996, Do antioxidant micronutrients protect against the development and progression of knee osteoarthritis? Arthritis y Rheumatism, 39(4), 648-656.

Molnar P., Ahlstrom T.P. y Leden I., 2011, Osteoarthritis and activity—an analysis of the relationship between eburnation, musculoskeletal stress markers (MSM) and age in two Neolithic hunter–gatherer populations from Gotland, Sweden. International Journal of Osteoarchaeology, 21, 283-291

Myszka, A., Krenz‐Niedbała, M., Tomczyk, J., & Zalewska, M. 2020. Osteoarthritis: A problematic disease in past human populations. A dependence between entheseal changes, body size, age, sex, and osteoarthritic changes development. The Anatomical Record, 303(9), 2357-2371.

Oliveria, S.A., Felson, D.T., Reed, J.I., Cirillo, P.A. y Walker, A.M., 1995, Incidence of symptomatic hand, hip and knee osteoarthritis among patients in a health maintenance organization. Arthritis & Rheumatism, 38 (8), 1134-1141.

Palmer J.L.A., Hoogland M.H.L. y Waters-Rist A.L., 2014, Activity reconstruction of post-medieval Dutch rural villagers from upper limb osteoarthritis and entheseal changes. International Journal of Osteoarchaeology, 26, 78–92.

Pearson, O.M., 2000, Activity, Climate, and Postcranial Robusticity: Implications for Modern Human Origins and Scenarios of Adaptive Change. Current Anthropology, 41 (4), 569-607.

Pérez-Arzak, U. y Trancho Gayo, G. J., 2015, Marcadores musculoesqueléticos de actividad del radio en la población vallisoletana de Wamba (siglos XII-XVII). Poblaciones humanas, genética, ambiente y alimentación. XIX Congreso de la SEAF, editado por M.P. Montero López y C. Prado Martínez (Madrid: Sociedad Española de Antropología Física) pp. 414-430.

Quigley, C., 2001, Skulls and Skeletons: Human Bone Collections and Accumulations (Carolina del Norte: McFarland).

Quintana Gordon, J. L. y Boned Colera, J. R., 1992, Santa María de Wamba, entre su pasado y el futuro. Valladolid/España. Informes de la Construcción, 43(418), 21–33.

Rey Castelao, O., 2015, El trabajo de las mujeres rurales en la España Moderna. Un balance historiográfico, 1994/2013. Revista de Historiografia, 22(1), 183–210.

Robb, J., 1994, Skeletal signs of activity in the Italian metal ages: methodological and interpretative notes. Human Evolution, 9(3), 215-229.

Rogers, J., Shepstone, L. y Dieppe, P., 2004, Is osteoarthritis a systemic disorder of bone? Arthritis y Rheumatism, 50 (2), 452–457.

Trancho, G. J., Robledo, B., López-Bueis, I. y Campillo, D., 1996, Periostitis tibial: evidencia y distribución en población española. Actas del II Congreso Nacional de Paleopatología editado J.D. Villalaín Blanco, C. Gómez Bellard, F. Gómez Bellard (Valencia: Asociación Española de Paleopatología) pp. 225-230.

Val Valdivieso, M. I. del, 2008, Los espacios del trabajo femenino en la Castilla del siglo XV. Studia Historica. Historia Medieval, 26, 63–90.