Sineo, L., Bigazzi, R., D'Amore, G., Tartarelli, G., Di Patti, C., Berzero, A., Caramella Crespi, V., 2002. I resti umani della Grotta di S. Teodoro (Messina): datazione assoluta con il metodo della spettrometria gamma diretta (U/Pa). Antropo, 2, 9-16. www.didac.ehu.es/antropo

I resti umani della Grotta di S. Teodoro (Messina): datazione assoluta con il metodo della spettrometria gamma diretta (U/Pa)

The human remains of S. Teodoro Cave (Messina): absolute dating by direct gamma-ray spectrometry (U/Pa)

Luca Sineo1, Renzo Bigazzi2, Giuseppe D'Amore2, Giandonato Tartarelli2, Carolina Di Patti3, Antonella Berzero4, Vera Caramella Crespi4

1 Dipartimento di Biologia Animale – Università di Palermo

2 Laboratori di Antropologia – Dipartimento di Biologia Animale e Genetica – Università di Firenze

3 Museo di Geologia “G. Gemmellaro” – Università di Palermo

4 Centro CNR per la Radiochimica e l’Analisi per Attivazione - Università di Pavia

Corrispondenza: Renzo Bigazzi, Laboratori di Antropologia, Università di Firenze, via del Proconsolo 12 – 50122 Firenze. E-mail: rbigazzi@unifi.it

Parole chiave: S. Teodoro; reperti umani, spettrometria gamma diretta U/Pa

Key words: S.Teodoro; human remains; U/Pa Direct Gamma spectrometry.

Riassunto

La grotta di S. Teodoro presso Acquedolci (Messina, Italia) è uno dei più importanti siti paleolitici del Mediterraneo. Dalle numerose campagne di scavo sono emersi i resti scheletrici umani di sette individui a differente grado di completezza e conservazione. Fin dai primi scavi sistematici questi resti sono stati attribuiti cronologicamente al paleolitico superiore sulla base delle industrie e delle evidenza biostratigrafiche, anche se permangono molti dubbi sulla loro esatta posizione cronologica.

Si descrive il primo tentativo di attribuzione cronologica degli individui indicati come ST1 e ST2 attraverso la Spettrometria Gamma Diretta U/Pa: un metodo di datazione assoluta affidabile e non distruttivo.

La datazioni ottenute sono di 10.000 ± 3.000 anni fa per ST1 e di 20.000 ± 6.000 anni fa per ST2: un risultato sorprendente considerando che questi resti sono stati considerati coevi fin dalla loro prima descrizione antropologica.

Il risultato è discusso sulla base del metodo di datazione utilizzato e di una revisione critica della letteratura e dei resoconti di scavo.

Abstract

S. Teodoro Cave near Acquedolci (Messina, Italy) is one of the most important palaeolithic sites in the Mediterranean area. In several excavation campaigns this site produced the human skeletal remains of seven individuals of different grade of completeness and conservation. Since the first systematic excavation these remains have been chronologically attributed to the upper palaeolithic on the base of industries and bio-stratigraphic evidences, but several doubts concerning the precise chronological position persist.

We report the first attempt of chronological attribution of the samples indexed as ST1 and ST2, performed by U/Pa Direct Gamma Spectrometry: a reliable and non destructive method of absolute dating.

The dating resulted in 10.000 ± 3000 years bp for ST1 and 20.000 ± 6000 years bp for ST2: an astonishing result in consideration that these remains have been considered coeval, since their first anthropological description.

This result is discussed on the base of the used method of dating and of a critical review of literature and excavation reports.

Introduzione

I reperti scheletrici umani rinvenuti nella grotta di S. Teodoro (Acquedolci, Messina) (Figura 1) rappresentano attualmente la testimonianza più consistente dell’antico popolamento della Sicilia. Esistono peraltro resti frammentari potenzialmente più antichi – provenienti dai siti di Fontana Nuova (RG) e Grotta dei Cervi, nell’isola di Levanzo (TP) (Orban, 1988; Bernabò Brea, 1950) - per i quali sussistono tuttavia non pochi problemi relativi all’associazione stratigrafica.

Figura 1: Posizione geografica della Grotta di S. Teodoro (freccia rossa)

Figure 1: Geographic position of S. Teodoro Cave (red arrow)

Il primo scavo nel sito di S. Teodoro (Figura 2) ebbe luogo nel 1859 ad opera del suo scopritore, il barone Anca. Da allora si sono succeduti diversi sopralluoghi, sondaggi e campagne di scavo da parte di numerosi studiosi (Gemmellaro nel 1867; de Gregorio nel 1925; Vaufrey, 1928). I primi resti umani, appartenenti ad un individuo completo (indicato come ST1), furono rinvenuti nel 1937 dal sig. G. Bonafede, altri nel ’38, ’40 (Maviglia, 1940) e ’42, periodo della prima sistematica campagna di scavo (Graziosi, 1943, 1947).

Dalla Grotta di S. Teodoro complessivamente sono stati a tutt’oggi recuperati sette distinti individui; attualmente due di essi sono conservati presso il Museo di Geoologia “G. Gemmellaro” di Palermo, quattro presso il Museo Fiorentino di Preistoria “P. Graziosi” e uno presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

I primi cinque individui (ST 1-5) furono descritti da Graziosi (1947). Sono seguiti lo studio perigrafico ad opera di Correnti (1967) sui crani degli individui ST1 e ST2, le descrizioni di Pardini (1975) del cranio frammentario ST6 e di Aimar e Giacobini (1989) dell’individuo ST7, ed infine la revisione morfometrica di Fabbri (1993) circa il sesso e la statura degli individui ST1 e ST4. Nessuno dei lavori sopra citati ha però preso in considerazione la globalità dei reperti scheletrici del sito; a questo proposito, una revisione complessiva con alcuni criteri d’indagine più moderni è in atto a cura degli autori.

Figura 2: Ingresso dalla Grotta di S. Teodoro (freccia rossa)

Figure 2: S. Teodoro Cave entrance (red arrow)

Oramai da alcune decine d’anni le discipline paleoantropologiche si avvalgono di un’ampia gamma di metodi di datazione assoluta. Per quanto riguarda reperti scheletrici ascrivibili al Paleolitico superiore il metodo di elezione è ancora rappresentato dal 14C, che presuppone però la distruzione di parte del materiale. Considerata l’importanza dei reperti in esame, si è ritenuto opportuno utilizzare un metodo di datazione assoluta non distruttivo, basato sui disequilibri della famiglia radioattiva naturale dell'uranio 235 ed applicabile alla datazione di reperti fossili (Yokoyama et al., 1988; Yokoyama, 1989; Cavagna et al., 1995; Yokoyama et al., 1996; Berzero et al., 1997; Karavanié et al., 1998; Facchini et al., 1998).

In questo lavoro vengono presentati i risultati relativi alla datazione mediante il suddetto metodo dei due individui conservati presso il Museo “G. Gemmellaro” di Palermo (Figg. 3 e 4), conosciuti come ST1 (“Thea”- n° 347 dell’inventario del catalogo) e ST2 (n° 402 dell’inventario del catalogo).

Materiali e metodi

I crani completi degli individui ST1 e ST2 sono stati datati presso il Centro CNR per la Radiochimica e l’Analisi per Attivazione dell’Università di Pavia mediante il metodo U/Pa, basato sui disequilibri esistenti tra radionuclidi della famiglia naturale dell'Uranio 235, valutati mediante spettrometria gamma diretta.

Figura 3: Visione frontale del calvario degli individui ST1 (sinistra) e ST2 (destra)

Figure 3: Frontal view of the cranium of ST1 (left) e ST2 (right) individuals

Figura 4: Visione laterale sinistra del calvario degli individui ST1 (sin.) e ST2 (des.)

Figure 4: Left lateral view of the cranium of ST1 (left) e ST2 individuals (right)

Un osso inumato, durante la permanenza nel terreno, assorbe rapidamente uranio dalle acque percolanti che ne contengono una quantità seppur minima, mentre non contengono, generalmente, apprezzabili quantità degli isotopi figli.

Le ossa fossili vengono allora a contenere molto più uranio di quelle fresche (da 5 a 10 mg/Kg di osso rispetto a meno di 0,1 mg/Kg): durante la fossilizzazione cioè il tessuto osseo si comporta come una "trappola" per l'uranio, che, quando viene incorporato, origina i suoi discendenti. Quindi in un osso fossile più il tempo passa e più aumentano i rapporti 230Th/238U e 231Pa/235U fino al raggiungimento dell'equilibrio. La misura di tali rapporti permette di datare l'osso. Tale misura può essere effettuata con diversi metodi analitici: la spettrometria alfa, la spettrometria di massa a ionizzazione termica e la spettrometria gamma. I primi due sono metodi distruttivi, mentre la misura di emissione di radiazioni gamma, con un sistema di rivelazione a basso fondo e con tempi di conteggio molto lunghi, può avvenire direttamente sull'osso tal quale, che non subisce, così, alcun danno.

Inoltre, sottoponendo all’analisi spettrometrica l’osso intero, si evitano errori imputabili alla non rappresentatività del campione, qualora vengano sottoposte ad analisi distruttiva quantità del campione stesso necessariamente esigue per non comprometterne troppo l’integrità.

Sono stati utilizzati, come sistema di rivelazione, un cristallo di germanio iperpuro Canberra (efficienza relativa 31,9%, risoluzione 1,76 KeV rispetto alla riga 1332 KeV del 60Co) ed un sistema computerizzato di analisi spettrale (Ortec Mod. 919).

I due reperti sono stati sottoposti a conteggio per un periodo di circa 4.000.000 di secondi ciascuno.

Risultati

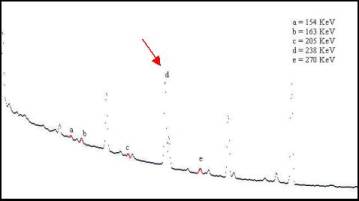

Le età ottenute sono risultate pari a 10.000 ± 3.000 anni per ST1 e 20.000 ± 6.000 anni per ST2. L’elevato errore associato alle datazioni è da imputarsi sia al basso tenore di uranio presente nei campioni che all’impossibilità di utilizzare le righe di emissione gamma più abbondanti per l’interferenza dovuta alla contemporanea presenza di 232Th, come indicato dalla freccia in figura 5.

Figura 5: regione tra 90 e 410 KeV dello spettro g del reperto ST2

Figure 5: 90-410 KeV portion of the g-ray spectrum of the ST2 sample

Discussione

La peculiare posizione geografica occupata dalla Sicilia le conferisce un ruolo non trascurabile nella ricostruzione della storia del popolamento dell’intero bacino del Mediterraneo e rende pertanto necessaria l’analisi accurata di tutti i resti bio-archeologici ritrovati sul territorio (Becker, 2000; Bigazzi et al., 2001; D’Amore et al., 2001). A tal fine occorre disporre di informazioni precise circa l’inquadramento cronologico dei reperti stessi, utilizzando metodologie di datazione il più possibile affidabili.

In base alle evidenze stratigrafiche e culturali (Graziosi, 1947; Vigliardi, 1968; Segre e Vigliardi, 1983) i reperti della Grotta di S. Teodoro risultano ascrivibili all’Epigravettiano finale (14.000-10.000 anni fa) e, sempre secondo Graziosi (1947), anche l’anatomia scheletrica risulterebbe coerente con questa collocazione temporale.

Lo stesso autore peraltro riferisce la gran parte delle sepolture al primo strato antropozoico (detto D), scavate dai suoi “frequentatori” nel sottostante strato E, “argilloso-giallastro”, caratterizzato da faune a pachidermi e privo di industrie, ma afferma di dover limitare le sue considerazioni in quanto non eseguì personalmente l’esumazione e lo strato stesso appariva intensamente rimaneggiato (pagg. 136-137).

Recenti studi paleontologici (Bonfiglio et al., 2001) permettono di associare i resti umani a faune non endemiche appartenenti al Complesso di Castello, il più recente fra i complessi a vertebrati del Pleistocene siciliano.

Fino ad oggi non era mai stato descritto alcun tentativo di datazione assoluta ed erano pertanto disponibili unicamente evidenze stratigrafiche e culturali relative alla cronologia dei resti umani di S. Teodoro.

Il risultato ottenuto con il metodo U/Pa mette in evidenza una notevole ed inattesa discrepanza cronologica tra i due reperti, in cui gli intervalli delle datazioni non vengono mai a sovrapporsi. Ciò porta a due possibili spiegazioni:

a) problemi di applicabilità del metodo in questo contesto: l’elevato contenuto di 232Th riscontrato in entrambi i reperti, unitamente al relativamente basso tenore di 238U, non offre sufficienti garanzie per poter considerare il sistema “chiuso”. Il metodo U/Pa, tuttavia assicura stime di datazione più affidabili rispetto al metodo U/Th, anche in presenza di 230Th non radiogenico. Inoltre fenomeni secondari di fissaggio, leaching e migrazione di uranio nelle ossa fossili avvengono principalmente a livello della superficie dell’osso. Le età riportate sono basate sull’assunzione che l’uranio venga assorbito rapidamente (modello EU – Early Uptake), assunzione che, per reperti di età inferiore ai 100 mila anni, appare ragionevolmente plausibile ( Schwarcz, 2001).

In ogni caso tutti questi fattori non spiegano la discrepanza fra le età rilevate nei due reperti, a meno di ipotizzare per gli stessi storie di assorbimento diverse (modello LU – Linear Uptake - per il reperto ST1 e modello EU per il reperto ST2). Questo, però, non appare convincente, dal momento che entrambi i campioni risulterebbero più antichi di quanto atteso;

b) effettiva distanza cronologica fra gli individui: il ritrovamento nel medesimo strato E sarebbe in tal caso determinato dal rimaneggiamento del contesto stratigrafico, già rilevato dal Graziosi (1947), oppure da una non corretta interpretazione del significato della disposizione delle sepolture. Per quanto riguarda ST1 si potrebbe infatti propendere per una deposizione intenzionale che si affonda decisamente nello strato E dall’originario strato antropozoico D, conseguenza di una stabile frequentazione del sito da parte dei membri del gruppo; al contrario, per ST2 si potrebbe ipotizzare una giacitura occasionale di periodo antecedente. Si noti anche che l’individuo ST1 risulta sepolto in direzione sud-nord, mentre ST2 in un livello leggermente superiore e in direzione opposta (nord-sud), sebbene una notevole variabilità sia stata più volte riscontrata per le sepolture del paleolitico superiore (Mussi, 1986). Maviglia (1940, pp.95-96), addirittura riferisce di aver semplicemente asportato il cranio di ST2 nel sopralluogo del 1938 e non riporta evidenze concrete sulla intenzionalità della sepoltura né della effettiva esistenza della parte post-craniale. Ritornato dopo due anni (sic!) afferma di aver trovato la parete abbattuta e nessun resto dello scheletro.

A sostegno dell’ipotesi di una effettiva distanza cronologica fra i due individui vi sarebbero, infine, i differenti rapporti 232Th/238U riscontrati nei due reperti.

Conclusioni

La datazione assoluta degli individui ST1 e ST2 con il metodo U/Pa mediante spettrometria gamma diretta crea degli ulteriori interrogativi circa la definizione cronologica del sito della Grotta di San Teodoro, che già dal punto di vista stratigrafico e da quello antropologico lasciava spazio ad alcuni dubbi interpretativi. Solamente lo studio culturale delle industrie pare essere univoco nell’ascrivere totalmente il sito all’Epigravettiano finale.

Ringraziamenti. Gli autori desiderano ricordare il Prof. Vincenzo Burgio, prematuramente scomparso, senza il cui interesse la presente ricerca non sarebbe stata possibile. Si ringraziano inoltre il prof. Valerio Agnesi, Direttore del Dipartimento di Geologia e Geodesia dell’Università di Palermo, il signor Giovanni Mannino, Luca Galletti e Andrea Cacace del Museo di Geologia “G. Gemmellaro” di Palermo, per la loro cortese collaborazione.

Bibliografia

Aimar, A., e Giacobini, G., 1989, A new upper Paleolithic human skull from the cave of San Teodoro (Messina, Sicily). In Hominidae, Proceeding of the 2nd International Congress of Human Paleontology, edito da G Giacobini (Milano: Jaca Book) p.495.

Becker, M. J., 2000, Skeletal studies of the people of Sicily: an update on research into human remains from archaeological contexts. International Journal of Anthropology, 15, 191-239.

Bernabò Brea, L., 1950, Yacimentos paleoliticos del sudeste de Sicilia, Ampurias, 12, 115-143

Berzero, A., Caramella-Crespi, V., Cavagna, P., 1997, Direct Gamma-Ray spectrometric dating of fossil bones: preliminary results. Archaeometry, 39, 189-203.

Bigazzi, R., D’Amore, G., Tartarelli, G., Di Patti, C., Burgio, V., Sineo, L., 2001, Analisi antropologica di reperti scheletrici provenienti da presunti depositi del Paleolitico superiore della provincia di Palermo, Riassunti del XIV Congresso degli Antropologi Italiani, 203-204

Bonfiglio L., Mangano G., Marra A. C. & Masini F., 2001, A new Late Pleistocene vertebrate faunal complex from Sicily (S. Teodoro cave. North-eastern Sicily, Italy), Boll. Soc. Paleont. It., 40 (2), 149-158.

Cavagna, P., Berzero, A., D’Amore, G., Caramella Crespi, V., 1995, Un frontale umano di età wurmiana recente da Portalbera (PV): datazione gamma diretta, analisi morfologica e confronti. Antropologia Contemporanea, 18, 63-77.

Correnti, V., 1967, Risultati di uno studio perigrafico sui crani di S. Teodoro (Sicilia). Rivista di Antropologia, 54, 5-22.

D’Amore, G., Sineo, L., Bigazzi, R., Tartarelli, G., Di Patti, C. , Burgio, V., 2001, Su alcuni resti umani di età neolitica rinvenuti nella grotta del Porcospino, Palermo, Riassunti del XIV Congresso degli Antropologi Italiani, 214

Fabbri, P. F., 1993, Nuove determinazioni del sesso e della statura degli individui 1 e 4 del Paleolitico superiore della Grotta di San Teodoro. Rivista di Scienze Preistoriche, 45, 219-232.

Facchini, F., Fulcheri, E., e Veschi, S., 1998, Restes craniens néolithiques de l’Erg Djourab au Tchad. L’Anthropologie, 102, 319-327.

Graziosi, P., 1943, Gli scavi dell’Istituto Italiano di Paleontologia Umana nella Grotta di S. Teodoro (Messina) (nota preliminare). Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, 70, 3-20.

Graziosi, P., 1947, Gli uomini paleolitici della Grotta di S. Teodoro (Messina). Rivista di Scienze Preistoriche, 3, 123-223.

Karavani![]() , I., Paunovi

, I., Paunovi![]() , M., Yokoyama, Y. e Falguères, C., 1998, Néandentaliens et

paléolithique superieur dans la grotte de Vindija, Croatie. L'Anthropologie,

102, 131-141.

, M., Yokoyama, Y. e Falguères, C., 1998, Néandentaliens et

paléolithique superieur dans la grotte de Vindija, Croatie. L'Anthropologie,

102, 131-141.

Maviglia, C., 1940, Scheletri umani del Paleolitico Superiore rinvenuti nella Grotta di S. Teodoro (Messina). Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia, 70, 94-104.

Mussi, M., 1986, Italian palaelithic and mesolithic burials. Human Evolution, 6, 545-556.

Orban, R., 1988, Hominid Remains. An update: Italy, Vol. 1, Supplément au Bulletin de la Société Royale Belge d’ Anthropologie et de Préhistoire, Brussels

Pardini, E., 1975, Su di un cranio frammentario paleolitico trovato nella Grotta di S. Teodoro (Messina). Rivista di Scienze Preistoriche, 30, 347-351.

Schwarcz, H, P., 2001. Dating bones and teeth: the beautiful and the dangerous. In Humanity from African Naissance to Coming Millennia, edito da P. V. Tobias, M. A. Rath, J. Moggi-Cecchi, e G. A. Doyle (Firenze: Firenze University Press) p.249.

Segre, A., e Vigliardi, A., 1983, L’Epigravettien évolué et final en Sicile. Rivista di Scienze Preistoriche, 37, 351-369.

Vaufrey, R., 1928, Le Paléolithique italien. In Archives de l’Institut de Paléontologie Humaine, Mémoire 3., edito da Masson et C. (Paris: Masson).

Vigliardi, A., 1968, L’industria litica della Grotta di S. Teodoro, in provincia di Messina. Rivista di Scienze Preistoriche, 23, 33-144.

Yokoyama, Y., 1989, Direct gamma-ray spectrometric dating of antenendertalian and neandertalian human remains. In Hominidae, Proceeding of the 2nd International Congress of Human Paleontology, edito da G. Giacobini (Milano: Jaca Book), 387.

Yokoyama, Y., e Falguères, C., 1996. La datation par les méthodes de l’uranium (spectrométrie alpha et gamma) en préhistoire. In Archaeometry. Colloquium III: Dating Methods: Comparisons and Correlations. XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Volume 2, edito da S. Antonelli, C. Arias, C. Jacob, T. Cannoni e M. Martini (Forlì: A.B.A.C.O), 65.

Yokoyama, Y., Falguères, C., Bibron, R., 1988. Direct dating of Neanderthalian remains and animal bones by the non-descructive gamma-ray spectrometry: Comparison with other methods. In L’Homme de Neanderthal. Vol. 1. La Cronologie. Etudes et Recherches Archéologiques de l’Université Liège, edito da H. P. Schwarcz (Liège: ERAUL), 135.