Perbal, L., Susanne, C. et Slachmuylder

J.-L., 2006, Evaluation de l’opinion des étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur de Bruxelles

vis-à-vis des concepts d’évolution (humaine). Antropo, 12, 1-26. www.didac.ehu.es/antropo

Evaluation

de l’opinion des étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur de Bruxelles vis-à-vis des concepts

d’évolution (humaine)

Evaluation

of the students opinion about the (human) evolution in the secondary and

postsecondary education in Brussels.

(Secondary school consists of an education level for teenagers from 12 to 18 years old. Are considered as postsecondary all types of education conducted after secondary school.)

Laurence Perbal1,

Charles Susanne2 et Jean-Louis Slachmuylder3

1

Université Libre de Bruxelles, Aspirante FNRS en Philosophie des sciences

(unité ULB640), Campus du Solbosch, CP175, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050, Brussels, Belgium, lperbal@ulb.ac.be.

2

Vrije Universiteit Brussel, Anthropologie, Pleinlaan 2, 1050 Brussels,

Belgium, scharles@vub.ac.be.

3 Université Libre de Bruxelles, Anthropologie et génétique humaine, Campus du Solbosch, CP192, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050, Brussels, Belgium, jlsla@tiscalinet.be.

Mots clés: évolution, enseignement, créationisme, anti-évolutionisme

Key words: evolution, education, creationism, antievolutionism

Résumé

Le refus de la théorie de l’évolution semble principalement motivé par des raisons religieuses et les attaques anti-darwiniennes se multiplient en Europe. Nous avons donc entrepris d’évaluer l’opinion des étudiants bruxellois vis-à-vis du concept d’évolution et des théories darwinienne et néodarwinienne de l’évolution. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons procédé à une enquête par questionnaire à choix multiples. Au sein de l’échantillon total (1163 individus), près d’un quart des répondants a choisi les réponses adhérant à l’explication créationniste de l’origine de l’homme. Cette part est moins importante quand il s’agit des animaux, signalant la spécificité de la problématique qui entoure l’homme dans les débats entre évolution et création. Dans le cadre de notre étude, la très grande majorité des étudiants choisissant les réponses créationnistes sont de confession musulmane. Nous avons pu montrer que les convictions religieuses influencent négativement la compréhension, l’acceptation et l’opinion des étudiants vis-à-vis de la théorie de l’évolution et à l’inverse, le degré d’instruction tend à les favoriser. Mais ces influences varient en fonction de la confession, catholique ou musulmane, des étudiants.

Abstract

The rejection of the theory of evolution seems to be mainly due to religious beliefs and the antidarwinian attacks increase in Europe. Therefore we decided to evaluate the Brussels students opinion about evolution and about the (neo)darwinian theory. We conducted a survey using a multiple-choice questionnaire for this purpose. Almost a quarter of the total sample of respondent (1163 respondents) choose the responses that accept the creationist explanation of the origin of human beings. This ratio is lower as far as the animals are concerned, refering to the specificity of human being in evolution/creation debates. In this survey, most of students, who choose the creationist reponses, are Muslim. We demonstrated that religious beliefs have a negative influence on the students’s understanding, acceptation and opinion about the theory of evolution whereas the educational level tends to improve it. But these influences change functions of students religious identity, Catholic or Muslim.

I. Introduction

I.1. La théorie

de l’évolution

Le 24 novembre 1859, Charles Darwin (1809-1882), naturaliste britannique, publie De l’Origine des Espèces au Moyen de la Sélection Naturelle puis, en 1872, La Descendance de l’Homme et la Sélection Sexuelle. Dans ces ouvrages, il remet non seulement en question l’idée d’un monde créé par Dieu il y a quelques milliers d’années mais de plus, il refuse à l’homme une quelconque place privilégiée, qu’il soit la finalité de la création ou celle des processus évolutifs, comme le défendait Jean-Baptiste Lamarck avant lui (1744-1829). Non seulement l’homme est, en partie, le résultat du hasard (Gould, 1991) mais en plus, il fait partie intégrante de la nature et est donc soumis aux mêmes lois que n’importe quel autre être vivant. Il base sa théorie sur deux principes fondamentaux: les espèces n’ont pas été créées en l’état et le moteur de l’évolution est la sélection naturelle. Ainsi, la théorie de l’évolution oblige l’homme à deux remises en questions essentielles. Premièrement, elle rend impossible une lecture littérale des textes de la Genèse et invite plutôt à les interpréter de façon symbolique. Deuxièmement, elle réintroduit l'homme dans la nature alors qu'il s'en croyait détaché en tant qu'élu de Dieu. Il n’est «plus que» l’espèce humaine. La théorie de l’évolution au moyen de la sélection naturelle de Charles Darwin est donc rendue publique en 1859. Grâce à une multitude de preuves récoltées pendant plus de vingt ans, il réussit au fil des ans à convaincre les biologistes. Ensuite, au début des années 1940, naît la théorie synthétique de l’évolution, aussi appelée néodarwinisme. «En faisant le lien entre les paléontologues, les généticiens, les botanistes et les autres, la théorie synthétique, comme son nom l’indique, a rassemblé les biologistes sous la bannière de l’évolutionnisme darwinien.» (Mayr E. dans N.A. Campbell, 1995). Il est vrai que la façon dont se déroule les processus d’évolution est toujours discutée, notamment en ce qui concerne le rôle de la sélection naturelle (Gould et Eldredge, 1993). Mais il est indéniable que la théorie de l’évolution, dont le personnage phare est Charles Darwin, représente les racines conceptuelles de toute la biologie actuelle. Cette phrase de Dobzhansky (1973), généticien américain fondateur du néodarwinisme, a été maintes fois citée: «Rien n’a de sens en biologie, si ce n’est à la lumière de l’évolution.» Et pourtant, l’acceptation de l’évolution n’est toujours pas la règle à travers le monde.

Du point de vue théorique, aucun des concepts de la théorie de

l’évolution («lutte pour l’existence», «adaptation»,

«reproduction différentielle», «variation interindividuelle»,...) ne peut se comprendre indépendamment

des autres (Mayr, 1982). Ils forment un tout cohérent, le squelette conceptuel

de la théorie de l’évolution. C’est peut-être pour cette raison que l’évolution

est souvent considérée comme une des matières les plus difficiles à comprendre

(Desmates et al.,

1995). En effet, de nombreuses études ont montré que la plupart des étudiants

entre et sort des salles de classes avec d’importantes mécompréhensions de la

théorie de la sélection naturelle (Firenze, 1997). Ces mécompréhensions

concernent surtout les concepts de variation et d’adaptation. Les variations

sont souvent perçues comme le résultat des modifications environnementales: les

variations suivent les pressions de sélection et ne les précèdent pas.

L’environnement joue alors un rôle instructif et pas sélectif (Kupiec et

Sonigo, 2000). C’est l’opposition classique entre les conceptions lamarckiennes

et darwiniennes de l’évolution. Ainsi, l’évolution est perçue comme un effort

intrinsèque fourni par les individus dans le but de s’adapter à leur

environnement. L’adaptation répond à un besoin des individus (Bishop et Anderson, 1990; Samarapungavan et Wiers,1997; Moore et al., 2002). Nous tenterons dans ce travail de déterminer la maîtrise que

possèdent les étudiants bruxellois de ces concepts d’évolution.

En Belgique, l’enseignement de l’évolution est au programme d’études du cours de biologie de la dernière année des études secondaires, c’est-à-dire la 6ème année secondaire. Théoriquement, les élèves de l’enseignement général et technique de transition doivent pouvoir, à la fin des leçons sur l’évolution et sur les sujets qui s’y rapportent, développer les hypothèses explicatives de l’émergence de la vie sur terre, connaître les différentes théories de l’évolution (lamarckisme, darwinisme, néodarwinisme), développer les arguments en faveur de l’évolution (paléontologique, embryologique, moléculaire, biogéographique, anatomique,…), retracer les grandes étapes de l’évolution de l’espèce humaine et maîtriser les concepts d’adaptabilité et de survie d’une espèce (Programme du cours de biologie de l’Enseignement secondaire général et technique de transition du 3ème degré). Pratiquement, l’enseignement dépend toujours des circonstances (pédagogiques, disciplinaires, individuelles,…) et des préférences de l’enseignant. Les connaissances des élèves sortant de l’enseignement général et de technique de transition ne sont donc pas uniformes.

Un enseignement rigoureux de l’évolution peut-il avoir une influence sur l’opinion des étudiants vis-à-vis des concepts d’évolution? Il semble que la compréhension de la théorie de l’évolution soit indépendante de son acceptation (Sinatra et al., 2003) et l’enseignement de l’évolution ne paraît pas avoir d’influence significative sur la «croyance» des étudiants en l’évolution (Demastes et al., 1995). Pourtant, Downie et Barron (2000) ont montré que la majorité des étudiants rejetant l’évolution paraît certains que les preuves de l’évolution sont faibles. Ainsi, ils constatent un déclin significatif des opinions anti-évolutionnistes parmi des étudiants en biologie au cours de leurs années d’études. Quoi qu’il en soit, la littérature proposant de nouvelles techniques didactiques d’enseignement de l’évolution est riche (ex.: Nickels et al.; 1996, Downie et Barron, 2000; Passmore et Stewart, 2001; Alters et Nelson, 2002; Sinatra et al., 2003).

En partant de l’hypothèse que l’instruction, dans sa globalité, développe l’esprit critique et l’ouverture d’esprit sur le monde et les différentes connaissances existantes, le degré d’instruction des étudiants peut-il avoir une influence sur les opinions anti-évolutionnistes? Evaluer l’opinion des étudiants bruxellois nous permettra de développer des pistes de réponses.

I.2. Le refus

de l’évolution

I.2.1. Une

question de religion: le créationnisme

Brian. J. Alters

(1999) souligne que l’adjectif «créationniste» est souvent utilisé pour

catégoriser la grande variété de personnes qui rejette l’évolution. Mais pour

lui, ce terme est bien trop vague que pour permettre une véritable

compréhension des causes de ce rejet. C’est pourquoi, il décrit trois

catégories différentes de «créationnistes»: les littéralistes, les

progressistes et les théistes.

Les littéralistes sont ceux qui croient que le texte de la Genèse doit être interprété littéralement. La Bible est une description historique des évènements de la création et chaque jour correspond à un jour solaire. Dans le cadre de cette interprétation la terre a entre 4000 et 10000 ans, c’est pourquoi ils sont souvent appelés les «young earth creationists» (Morris et Morris, 1996 dans Alters, 1999). Les progressistes ou «old earth creationists» reconnaissent quant à eux que la terre a plus de 10000 ans. Chaque jour de la création doit être interprété comme correspondant à une longue période de temps. La vie a donc été créée et a connu des périodes d’extinctions suivies de re-créations. Il n’existe pas de macroévolution. Enfin, en ce qui concerne les théistes, ils acceptent l’évolution mais c’est Dieu et non le hasard qui est responsable de l’émergence de l’homme (Van Till, 1996 dans Alters, 1999). Nous comprenons que cette dernière position est en opposition avec l’évolution définie par le néodarwinisme même si elle l’est dans une moindre mesure que dans les deux premiers groupes.

Quelle est la position des deux principales religions de Belgique, c’est-à-dire les religions catholique et musulmane, sur ces questions d’évolution ?

I.2.1.1. Le catholicisme

En ce qui concerne la position officielle de l'Eglise catholique au sujet de l'évolution, elle semble ambiguë bien que proche des positions théistes définies par Alters (1999). En 1996, le pape Jean-Paul II déclare à l'Académie pontificale des sciences que la théorie de l'évolution ne doit plus être considérée comme une simple hypothèse (Jean-Paul II, 1997). L'évolution est matérielle, elle ne concerne que le corps de l'homme et il faut voir l'intervention divine dans les processus évolutifs. L'âme humaine est issue de la création divine et est indépendante de l'évolution des corps. Cependant, il semble qu’une certaine méfiance persiste face aux thèses évolutionnistes en tant qu’elles sont représentatives d’une tentation rationalisante omniprésente dans nos sociétés, tentation qui, selon Jean-Paul II, met la foi en danger (Jean-Paul II, 1998). Quoi qu’il en soit, sur cette question, les avis sont aussi nombreux que les différents courants du catholicisme allant des progressistes aux conservateurs, comme le très puissant groupe de l'Opus Dei. Un des actes catholiques anti-évolutionnistes les plus récents s’est produit en Italie en février 2004. La ministre italienne de l'enseignement et de la recherche, Letizia Moratti a proposé une loi visant à abolir l'enseignement de l’évolution dans l’enseignement secondaire. La communauté scientifique italienne s'est agitée et sous la pression d'une pétition, la proposition a été modifiée (Susanne, 2004). De plus, au début du mois de juillet 2005, un des plus influents cardinaux du Vatican proche de l’actuel pape Benoît XVI, Christoph Schönborn a nié, dans une tribune du New York Times, toute compatibilité entre l’évolution, en tant que processus étroitement lié au hasard, et la foi catholique (Schönborn, 2005). Il a souligné que la théorie de l’évolution n’est pas remise en question en tant que telle mais que l’Eglise Catholique défend la raison humaine en proclamant l’existence d’un "dessein" dans la nature.

I.2.1.2. L’islam

L'islam a été révélé à La Mecque au prophète Mohammad et il a été établi par écrit dans le texte sacré du Coran entre les années 612 et 632 après J-C. Ce texte est la traduction écrite du message donné par Dieu à Mohammad. Il est donc considéré comme la Parole de Dieu lui-même, ce qui le différencie des textes sacrés chrétiens. Ce fait est important car il rend l'interprétation des textes coraniques beaucoup moins « malléable ». C'est en partie pour cette raison que, même s'il existe différents courants religieux dans l'islam, aucun ne remet l'idée littérale d'un Dieu créateur en question. Il est essentiel de réaliser que l'islam est une « communauté-société », société et islam sont indissociables car pour le musulman vivre sa foi est un projet de vie qui ne peut se concevoir indépendamment de la société (Guide pratique, 2004). Il n'est donc pas étonnant que, dans les pays musulmans, le système d'éducation soit essentiellement basé sur l'étude du Coran et des traditions islamiques. Ce type d'éducation passe sous silence ou remet en questions les apports scientifiques qui rentrent en contradiction avec les écrits coraniques. Des études antérieures ont montré qu’une grande proportion de musulmans refuse l’évolution (Downie et Barron, 2000). En Turquie, une organisation appelée « the Science Research Foundation » a développé une série de conférences anti-évolutionnistes où les principaux locuteurs étaient des créationnistes américains (Sayin et Kence, 1999; Yahya, 1999 dans Downie et Barron, 2000). Les mouvements créationnistes turcs et américains sont effectivement très proches. Certains penseurs musulmans encouragent la recherche scientifique mais ne mentionnent pas l’évolution (Ali, 1997 dans Downie et Barron, 2000). Mais il faut souligner que les scientifiques qui défendent l’évolution subissent des intimidations et sont accusés d’athéisme, ce qui est considéré comme un choix philosophique honteux (Sayin et Kence, 1999). En fait, il n’existe pas d'autorité centralisatrice dans l'islam, il n'y a que des experts en sciences religieuses qui font autorité (ex.: Mufti, Ayatollah, ...) et cette absence d’autorité claire laisse la place à de nombreux penseurs musulmans qui affirment défendre la véritable pensée islamique. Les sites internet pullulent à ce sujet et les révélations tapageuses sur la théorie de l’évolution sont surprenantes. Harun Yahya, penseur musulman connu pour sa lutte contre les principes d’évolution et dont le travail est financé par « the Science Research Foundation », écrit (2003a): «(…) la théorie de l'évolution, qui soutient que la vie n'était pas créée, est une fourberie complètement contraire aux faits scientifiques. (…) les sciences modernes ont révélé, à travers certaines branches comme la paléontologie, la biochimie et l'anatomie, un fait explicite. Ce fait est que tous les êtres vivants sont la création de Dieu». Cet auteur et ce site en particulier nous a été conseillé par de jeunes étudiants bruxellois musulmans afin de nous permettre de «voir ce que pensent les musulmans de l’évolution» (étudiant en ingénieurerie industrielle, bac1, 19 ans). Ce type de manipulation par de prétendus savants de la pensée islamique est très courant.

I.2.2. Mécompréhensions

et mésinterprétations

Nous avons vu

précédemment qu’il semble très difficile de véritablement comprendre

l’évolution et ses concepts. Malgré les efforts déployés pour éclairer chacun

de ses points, les préjugés sur le darwinisme sont courants et manifestent

« le plus souvent, une cécité réelle par rapport au sens véritable du

discours de Darwin (...) et dans des circonstances plus circonscrites, une

volonté de mésinterprétation qui donne la mesure des enjeux liés à son

travestissement. » (Patrick Tort, 1999). Mais

qu’il s’agisse d’une mécompréhension ou d’une mésinterprétation, selon Patrick

Tort, jamais les erreurs liées à l’interprétation d’une théorie n’ont eu des

conséquences aussi graves que quand elles concernaient la théorie darwinienne

de l’évolution. Le darwinisme social est un courant qui est apparu à la fin de la deuxième moitié du 19ème

siècle, il applique les concepts darwiniens aux sociétés humaines. Les concepts

de « sélection naturelle » et de « survie du plus fort »

sont ainsi récupérés à des fins eugéniques et ne sont pas étrangers aux idées

nazies (Gould, 1997). Ce passage de l’histoire des sciences continue

aujourd’hui à être récupéré par certains anti-évolutionnistes pour entretenir

une peur des concepts d’évolution et maintenir la confusion entre théorie

scientifique et idéologie. Le passage qui suit est issu d’un texte intitulé

« Darwinisme et terrorisme » (Yahya, 2003b): «En vérité, si l'on

écarte le darwinisme, il ne reste plus aucune philosophie de

« conflit ». Les trois religions divines les plus répandues dans le

monde, l'islam, le christianisme, et le judaïsme, sont toutes opposées à la

violence. (…) Toutefois, la théorie de Darwin

perçoit la violence et le conflit comme des concepts naturels, justifiés et

adéquats, qui sont nécessaires à l'existence. Pour cette raison, si des

personnes recourent aux actes terroristes au nom des religions musulmane,

chrétienne ou juive, vous pouvez être certains que ces personnes ne sont pas

vraiment des musulmans, des chrétiens ou des juifs. Ce sont de véritables

socio-darwinistes». De même, l’affaire Lyssenko (1937-1963) est un épisode de l’histoire des sciences qui montre les

dangers de mêler des idées politiques aux questions biologiques. Staline et

Lyssenko supprimèrent l’enseignement de la théorie de l’évolution darwinienne

et des théories de l’hérédité car elles étaient considérées comme

« bourgeoises » et au service de la pensée capitaliste. Cet événement

a eu des conséquences catastrophiques sur l’avancée des connaissances biologiques

soviétiques. (Kotek et Kotek,

1986). Aujourd’hui encore, c’est l’enseignement qui est pris pour cible par les

fondamentalistes créationnistes (Etats-Unis, Italie, Serbie, Pays-Bas)

(Susanne, 2004) et les enseignants manifestent un stress important (Griffith et

Brem, 2004) voir de la peur (Moore, 2000) lorsqu’il s’agit d’enseigner cette

matière.

II. Objectifs du travail

L’objectif principal de ce travail est d’évaluer l’opinion des étudiants

bruxellois vis-à-vis des concepts d’évolution. A partir de cette évaluation, il

est possible de définir trois questions essentielles auxquelles ce travail de

recherche va tenter d’apporter une réponse. Premièrement, existe-t-il une

influence de l’appartenance religieuse individuelle sur les opinions

revendiquées? Si tel est le cas, comment s’exprime cette influence et sur quels

points de la théorie de l’évolution se manifeste-t-elle? Deuxièmement,

existe-t-il une influence de l’enseignement suivi par un individu sur les

opinions qu’il développe vis-à-vis des concepts d’évolution? Qu’en est-il du

degré d’instruction (niveau d’enseignement, année d’études) mais également

de l’orientation choisie? Troisièmement, existe-t-il une influence du niveau

d’études atteint par le père et la mère des étudiants sur leurs opinions vis-à-vis

des concepts d’évolution?

A partir de ces trois questions centrales, nous examinons l’impact de

ces influences éventuelles sur:

- la compréhension de la théorie néodarwinienne de l’évolution,

- l’acceptation du concept d’évolution en tant que tel. D’une part en ce

qui concerne l’évolution des animaux et d’autre part, en ce qui concerne

l’évolution de l’homme,

- la perception et l’acceptation de la théorie (néo)darwinienne de

l’évolution.

III. Matériel et Méthode

Afin d’évaluer l’opinion des étudiants bruxellois sur les concepts

d’évolution, nous avons procédé à une enquête par questionnaire dans

l’enseignement secondaire, supérieur non-universitaire et universitaire. Il s’agit d’une enquête transversale,

c’est-à-dire que chaque individu interrogé n’a répondu qu’une seule fois au

questionnaire. Cette gradation dans le niveau d’enseignement nous permet de

déterminer l’influence éventuelle de l’enseignement sur les opinions ciblées.

De plus, le questionnaire permet de déterminer la confession religieuse et le

niveau d’étude des parents des répondants. Nous pouvons ainsi évaluer

l’influence de ces paramètres sur les réponses apportées au questionnaire.

III.1. L’échantillonnage

Nous avons choisi les enseignements et les établissements, au sein

desquels nous avons interrogé les étudiants, de façon aléatoire dans des

catégories d’échantillonnage préalablement définies. Ces catégories sont

définies par: le niveau d’enseignement (secondaire, supérieur non-universitaire et

universitaire), les années d’études (5ème et 6ème année

secondaire, respectivement avant-dernière et dernière année des études

secondaires; 1ère année d’études supérieures et dernières années

d’études supérieures) et l’orientation d’enseignement (orientations scientifiques,

littéraires et biologiques).

Après avoir précisé les catégories d’échantillonnage, nous avons donc

procédé à l’échantillonnage lui-même, c’est-à-dire au sondage des étudiants

ciblés. Il s’est déroulé dans une période allant du mois de février 2005 au

mois de mai 2005 après un échantillonnage préliminaire au cours du mois de

décembre 2004. Les étudiants sont majoritairement interrogés dans le cadre de

leur cours. A l’université, pour une partie des étudiants des orientations

scientifique et biologique, l’échantillonnage s’est déroulé par e-mail. Le

questionnaire est envoyé avec les instructions dans les boîtes e-mail et le

questionnaire complété est renvoyé par la même voie. Ainsi, nous avons

interrogé 1163 étudiants de l’enseignement bruxellois d’une moyenne d’âge de

19,31 ans. Le tableau 1 précise le nombre d’étudiants interrogés pour chaque

catégorie d’enseignement.

|

Enseignement |

Orientation

|

Année |

N |

% |

|

|

Secondaire1 |

O. littéraire

|

5ème |

97 |

19,4% |

|

N=499

|

|

6ème |

101 |

20,2% |

|

|

|

O. scientifique

|

5ème |

155 |

31,1% |

|

|

|

|

6ème |

146 |

29,3% |

100% |

|

E. sup. non-universitaire |

O. littéraire |

1ère |

70 |

25,0% |

|

|

N=280 |

|

>1ère |

56 |

20,0% |

|

|

|

O. scientifique |

1ère |

84 |

30,0% |

|

|

|

|

>1ère |

70 |

25,0% |

100% |

|

E. universitaire |

O. littéraire |

1ère |

76 |

19,8% |

|

|

N=384 |

|

>1ère |

66 |

17,2% |

|

|

|

O. scientifique |

1ère |

66 |

17,2% |

|

|

|

|

>1ère |

77 |

20,0% |

|

|

|

O. biologie |

1ère |

58 |

15,1% |

|

|

|

|

>1ère |

41 |

10,7% |

100% |

1 L’enseignement

secondaire en Belgique est composé de différents réseaux d’enseignement. Nous

avons échantillonné dans les trois réseaux publics, réseau de la Communauté française, réseau officiel

subventionné, tous les deux non-confessionnels, et le réseau libre subventionné

revendiquant une confession religieuse, catholique ou israélite. De plus, nous

avons aussi échantillonné dans les

établissements jugés à éducation prioritaire (c’est-à-dire à "discrimination

positive"), statut défini par le niveau socio-économique moyen des élèves

de l’établissement.

Tableau 1. Pourcentages des étudiants interrogés en fonction des différentes

catégories d’échantillonnage. N=nombre d’étudiants interrogés par catégorie.

Table 1. Percentages of respondent students in each sample

characterized by the educational level, the science, literary or biological

education and the class level. N= number of respondent in each sample.

Ainsi, dans l’ensemble des étudiants interrogés (N=1163), 42,9% d’entre eux suivent l’enseignement secondaire, 24,1% sont étudiants dans le supérieur non-universitaire et 33% sont étudiants à l’université. De plus, les étudiants interrogés sont en grande partie laïques (39%), suivis d’une grande proportion de catholiques (26,1%) et de musulmans (19%). Les individus restant sont de confessions juive (7,4%), protestante (3,3%), orthodoxe (1,9%) ou bouddhiste (1,9%).

Cet échantillonnage s’est réalisé au moyen d’un questionnaire qui

cherche d’une part à évaluer la compréhension que les étudiants ont des

concepts d’évolution

et d’autre part, à évaluer leurs opinions vis-à-vis de ces concepts et de la

théorie de l’évolution qui les coordonne. Il est composé de 21 questions à choix

multiples et d’une page permettant de récolter des informations générales sur

l’étudiant. Le temps de réponse au questionnaire est relativement court et dure

à peu près 20 minutes. La rédaction de ce questionnaire a principalement été

inspirée par les travaux de Anderson et al. (2002) et de Blackwell et al. (2003). Les 21

questions du questionnaire appartiennent à trois parties distinctes car elles

tentent de répondre à des questions différentes. La première partie (Q01 à Q07) a pour objectif d’évaluer la compréhension des étudiants au sujet des concepts d’évolution. Les concepts abordés

dans cette partie sont, dans l’ensemble, ceux de la théorie de la sélection

naturelle, à savoir: l’hérédité des caractères (Q01), la dynamique des

populations en rapport avec certaines contraintes de l’environnement (Q02 et

Q03), la lutte pour l’existence (Q04) et les concepts d’adaptation, de

reproduction différentielle et de variation interindividuelle (Q05, Q06 et

Q07). La seconde partie inclut les questions 08 à

13. Elle cherche à déterminer l’acceptation des

étudiants vis-à-vis de l’évolution et surtout si

les étudiants font une différence entre l’évolution des animaux et l’évolution

de l’homme. Cette question de l’origine de l’homme et de sa filiation avec les

grands singes actuels est un des thèmes évolutionnistes qui pose le plus de

problèmes aux religions (Blackwell et al., 2003).

Précisons que dans notre questionnaire, le terme « évolution »

traduit les processus macro-évolutifs. Plus précisément, les deux premières

questions (Q08 et Q09) concernent l’origine et l’évolution des

animaux. Les autres questions interrogent l’origine de l’homme (Q10), son

animalité éventuelle (Q11), la filiation avec les grands singes (Q12) et le

concept d’âme (Q13). La dernière partie comporte

les questions 14 à 21 et évalue l’opinion et la disposition des étudiants au sujet de la théorie de

l’évolution elle-même. La

première question (Q14) tente de déterminer l’opinion individuelle sur l’objet

de la sélection naturelle (corps et/ou âme) puis les questions suivantes

concernent l’acceptation de la théorie de l’évolution en tant qu’explication du

développement de la vie sur terre (Q15) et sa scientificité (Q16 et Q17).

Enfin, nous tentons de déterminer les dispositions individuelles vis-à-vis des

théories darwinienne et néodarwinienne de l’évolution (Q20 et Q21). Deux

questions (Q18 et Q19) interrogent également l’existence et le désir d’un débat

en cours.

III.2. Traitements statistiques

La méthode d’analyse statistique employée dans cette étude est comparative: les résultats moyens obtenus pour différents groupes spécifiques (confession, enseignement,...) composant l’échantillon sont confrontés les uns aux autres, de façon à dégager les caractéristiques spécifiques de ces parcelles d’échantillon. Le traitement des résultats de l’enquête à permis trois niveaux d’analyses successives. L’analyse fréquentielle permettant la description de notre échantillon en fonction des différentes variables. L’analyse Chi-carré qui soumet les données à des tests d’homogénéité Chi-carré. L’hypothèse nulle étant que toutes les catégories d’individus présentent des distributions homogènes de réponses pour une question donnée. Ces analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS (Statistical Package for Social Sciences), version 5.0.2 sur PC. Finalement, l’analyse factorielle des correspondances multiples permet d’avoir un résumé descriptif sous forme graphique de l’ensemble de nos observations. En effet, dans notre étude, l’essentiel des résultats est rassemblé sur un graphique représentant les nuages points-variables dans le plan de projections formé par les deux premiers axes factoriels. Du point de vue de l’interprétation graphique, la proximité ou l’éloignement entre points exprime la corrélation ou l’opposition entre les différentes variables étudiées (les réponses aux questions et les caractéristiques générales individuelles) (Lebart et al. 1982 et Vercauteren M. et Slachmuylder J-L, 1993). Ces analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel Homals/SPSS version 10 sur PC.

|

Concepts |

Conceptions évolutionnistes

néodarwiniennes |

Conceptions alternatives |

Compréhension

|

|

|

|

Hérédité des caractères

innés |

Hérédité des caractères

déterminés génétiquement (Q012). |

-Finalisme de l’hérédité:

les caractères apportant un avantage adaptatif sont transmis à la descendance

(Q011). -Hérédité

lamarckienne des caractères acquis (Q013). |

|

Dynamique des populations |

La taille d’une population

est contrôlée par les compétitions intraspécifiques (lutte pour l’existence

car ressources naturelles limitées) et par les relations interspécifiques

(ex:prédation) (Q021, Q032). |

La taille des populations est principalement

contrôlée par les relations interspécifiques. Les relations intraspécifiques ne sont pas

déterminantes (Q022, Q023, Q031, Q033). |

|

Lutte pour l’existence |

La production d’un nombre

d’individus trop élevé pour les ressources du milieu entraîne une lutte pour

l’existence entre les membres d’une population. (Q042). |

-Coopération

interindividuelle et pas de lutte pour l’existence (Q041). -Modification radicale du

régime alimentaire (Q043). |

|

Adaptation |

Les caractéristiques

adaptatives aux contraintes de l’environnement préexistent à ces contraintes

(Q051). |

-Finalisme lamarckien: les

caractéristiques adaptatives apparaissent en réponse aux contraintes de

l’environnement (Q052). -Pas d’adaptation (Q053). |

|

Reproduction différentielle |

Les individus qui sont les

plus aptes à affronter leur milieu produisent vraisemblablement plus de

descendants que les individus moins aptes. (Q061) |

-Altruisme des individus les

plus aptes (Q063). -Pas de reproduction

différentielle (Q062). |

|

Variations |

Les caractéristiques des

individus d’une population varient énormément. Cette variation est du à

l’apparition aléatoire de mutations (Q071). |

- Tous les individus d’une

population sont identiques (Q072). - Finalisme: il existe une

variation due à l’apparition de mutations en réponse aux contraintes de

l’environnement (Q073). |

Evolution des animaux

|

|

|

|

Origine des animaux |

Apparition des animaux

terrestres (~450.106a.) plusieurs milliards d’années après la

formation des la terre (~4,6.109a.) (Q081). |

-Créationnisme: création des

animaux par Dieu peu après la formation de la terre (Q082). -

« agnosticisme »: on ne sait pas (Q083). |

|

Evolution des animaux |

Les animaux sont le résultat

d’une longue évolution des êtres vivants (Q092). |

- Fixisme des espèces

animales (Q091). -

« agnosticisme »: on ne sait pas (Q093). |

Evolution de l’homme

|

|

|

Origine et évolution de l’homme

|

L’homme est apparu à la

suite d’une longue évolution des êtres vivants (Q102). |

-Créationnisme: création de

l’homme par Dieu(Q101) -

« agnosticisme »: on ne sait pas (Q103). |

Animalité de l’homme

|

L’homme est une espèce

animale (Q111). |

- Non, l’homme n’a rien

commun avec les animaux (Q112). - Non, l’homme n’est pas un animal

même s’il descend des animaux (Q113). |

Filiation avec les chimpanzés

|

Ancêtre commun entre les

chimpanzés et l’homme (Q122 et Q123). |

- Créationnisme: pas

d’ancêtre commun (Q121). |

Principe insaisissable: Ame, esprit/conscience

|

- L’homme n’est pas habité par un principe insaisissable (13.2)®(Q133). - Je ne sais pas (13.3)®(Q134). |

- L’homme est habité par un pcp

insaisissable (13.1): l’âme (13’.1)®(Q131). - L’homme est habité par un pcp

insaisissable (13.1): l’esprit(13’.2)/la conscience(13’.3)®(Q132). |

Tableau 2. Conceptions

évolutionnistes néodarwiniennes et conceptions alternatives développées dans le

questionnaire. ex.: Q012=question 01, item 2.

Table 2. Neodarwinian

evolutive conceptions and alternative conceptions as presented in the

questionnaire. ex.: Q012=question 01, item 2.

|

Concepts |

Conceptions évolutionnistes

néodarwiniennes |

Conceptions alternatives |

La théorie de l’évolution

|

|

|

|

L’homme |

La th. de l’évolution

s’applique à l’ensemble des caractéristiques de l’homme (Q143). |

-Rejet de la

th. appliquée à l’homme (Q142). -Application au physique de

l’homme, pas à son âme/esprit/conscience (Q141). - Indécision (Q144). |

|

Puissance explicative |

La théorie de l’évolution de

C.Darwin est la meilleure explication (actuelle) du développement de la vie

sur Terre (Q151). |

- Rejet de la

th. appliquée à l’homme (Q152). - Rejet de la th. car

non convaincante (Q153). |

|

Est-ce une théorie

scientifique ? |

Oui (Q161). |

-Non (Q162). -Indécision (Q163). |

|

Nature d’une théorie

scientifique ? |

Résiste aux observations

et aux expériences (Q171). |

-Acceptée par la communauté scientifique

(Q172). - Elle est vraie (Q173). |

|

Compatibilité avec croyances |

Compatibilité (Q201). |

- Conflit total (Q202). - Conflit partiel (Q203). |

|

Néodarwinisme |

Apporte encore de meilleures

explications et de nouvelles preuves de l’évolution (Q211). |

- Rejet de la

th. appliquée à l’homme (Q212). - Rejet de la th. car

non convaincante (Q213). - Je ne connais pas (Q214). |

Débats en classe

|

Il y a-t-il eu

débat ?

|

Souhaitez-vous ces

débats ?

|

|

|

- Oui (Q181). - Non (Q182). - Je ne sais pas (Q183). |

- Oui (Q191). - Non (Q192). - Je ne sais pas (Q193). |

Tableau 2. Cont.

Table 2. Cont.

IV. Résultats

IV.1.

Résultats généraux

Le tableau 2

décrit les conceptions évolutionnistes néodarwiniennes et les conceptions

alternatives correspondant à chacune des réponses aux questions posées.

Le tableau 3 décrit quant à lui le

pourcentage de réponses données pour chacune de ces questions par l’ensemble

des étudiants interrogés.

|

Question |

1 (%) |

2 (%) |

3 (%) |

4 (%) |

nr (%) |

|

Q01 |

9,00 |

84,20 |

5,80 |

- |

1,00 |

|

Q02 |

78,20 |

13,20 |

7,80 |

- |

0,80 |

|

Q03 |

9,20 |

78,50 |

11,78 |

- |

0,50 |

|

Q04 |

5,00 |

88,50 |

6,30 |

- |

0,20 |

|

Q05 |

50,00 |

45,00 |

4,30 |

- |

0,70 |

|

Q06 |

82,60 |

14,30 |

2,20 |

- |

0,90 |

|

Q07 |

40,10 |

8,90 |

49,60 |

- |

1,40 |

|

Q081 |

67,20 |

16,90 |

15,10 |

- |

0,50 |

|

Q09 |

2,40 |

92,30 |

4,70 |

- |

0,60 |

|

Q101 |

23,50 |

69,70 |

5,40 |

- |

0,40 |

|

Q11 |

62,40 |

12,30 |

24,30 |

- |

1,00 |

|

Q12 |

18,10 |

55,70 |

24,80 |

- |

1,40 |

|

Q131 |

20,60 |

48,50 |

7,50 |

11,60 |

8,40 |

|

Q14 |

42,40 |

4,70 |

25,60 |

25,60 |

1,70 |

|

Q15 |

55,80 |

11,90 |

20,50 |

- |

11,80 |

|

Q16 |

73,50 |

12,60 |

12,60 |

- |

1,30 |

|

Q171 |

84,40 |

7,10 |

6,50 |

- |

1,60 |

|

Q18 |

21,80 |

71,00 |

6,30 |

0,90 |

|

|

Q19 |

28,90 |

55,70 |

14,10 |

- |

1,30 |

|

Q20 |

54,10 |

13,70 |

23,20 |

- |

9,00 |

|

Q21 |

39,20 |

5,90 |

8,90 |

41,90 |

4,10 |

1 La somme des pourcentages est parfois inférieure à 100% car certaines réponses étaient

multiples (<1%). Elles n’ont pas compté dans l’analyse.

Tableau 3. Résultats du

questionnaire. Pourcentages de réponses données par l’ensemble des individus

(N=1163) aux questions Q1 à Q21.

nr = non-réponse. En rouge, le pourcentage maximal pour chaque question.

En italique, les réponses néodarwiniennes.

Table 3. Results of the

questionnaire. Percentages of responses given by all the respondent students

(N=1163) to the questions Q01 to Q21. nr=no response. In red, maximal

percentage of each question. In italic, neodarwinian reponses.

A partir de ce tableau de résultats et de cette grille de lecture (tab. 3 et tab. 2), nous pouvons déterminer globalement la compréhension et l’opinion que les étudiants bruxellois interrogés ont de l’évolution. Il est important de souligner que le questionnaire ne propose que trois à quatre choix de réponse par question. Il est donc évident que les étudiants interrogés sont, pour la plupart, confrontés à des réponses qui ne traduisent pas précisément leurs opinions. De plus, les réponses proposées présentent des opinions très contrastées (ex.: créationnistes et évolutionnistes). Ainsi, l’intérêt de cette étude réside principalement dans l’observation des choix faits par les étudiants lorsqu’ils sont confrontés à cette structuration contrastée de réponses.

En ce qui concerne la compréhension que les étudiants ont de l’évolution

(Q01 à Q07), nous constatons que la majorité des étudiants interrogés semble

comprendre l’évolution selon les préceptes néodarwiniens, ils choisissent en

majorité la réponse traduisant cette conception (pourcentages en italique et en

rouge) pour toutes les questions excepté pour la question concernant le

processus d’apparition des variations génétiques (Q07) (tab. 3). En effet, nous

constatons que le pourcentage maximal de réponses données (p.m.r.) à cette

question semble traduire une compréhension finaliste de ce processus (Q073:

49,6%): les

mutations responsables de la variation interindividuelle « apparaissent en

réponse aux contraintes de l’environnement permettant aux individus mutés

d’être mieux adaptés». Dans le même esprit, il est intéressant de noter

que si la majorité des autres questions ont un p.m.r. dépassant les 75%, la question concernant le

processus d’adaptation (Q05, tab. 3) a un p.m.r. égal à 50% (Q051). Ainsi, bien que ce soit la

réponse en accord avec l’évolutionnisme néodarwinien qui soit majoritairement

choisie, un grand nombre d’étudiants semble développer une conception finaliste

et lamarckienne des processus d’adaptation (Q052: 45%): dans un nouvel environnement, les

lapins développent des caractéristiques leur permettant de s’y adapter.

Ensuite, les réponses apportées par les étudiants aux questions concernant l’acceptation de l’évolution (Q08 à Q13) nous fournissent plusieurs informations intéressantes. Premièrement, en ce qui concerne l’évolution des animaux (tab. 3), nous constatons qu’une majorité des individus interrogés semble considérer que ces derniers sont le résultat d’une longue évolution (tab. 3: Q081 et Q092). Notons que si près de 17% des répondants choisissent la réponse créationniste quant à l’origine des animaux (Q082:16,9%), la majorité d’entre eux ne semble pas fixiste (tab. 3, Q091: 2,4%): en effet, 75% des étudiants choisissant la réponse créationniste pour les animaux paraît quand même accepter qu’ils soient issus de processus évolutifs. Deuxièmement, pour ce qui est de l’origine de l’homme, près d’un cinquième de notre échantillon total choisit la réponse créationniste (Q101: 23,5% et Q121: 18,1%). Notons que 30% des étudiants choisissant de répondre que Dieu à créé l’homme (Q101), choisissent également les réponses considérant que l’homme et le chimpanzé ont un ancêtre commun (Q122 et Q123). Enfin, une majorité de répondants paraît considérer que l’homme est un animal (Q111: 62.4%) et qu’il est habité par un principe insaisissable (âme: 20,6% et conscience/esprit: 48,5%, tab. 3).

Finalement, l’évaluation de l’opinion des étudiants bruxellois vis-à-vis de la théorie de l’évolution nous indique qu’une grande partie des individus interrogés semble considérer que la théorie darwinienne de l’évolution ne concerne que l’aspect physique de l’homme et pas son âme ou sa conscience (tab. 3: Q141: 42,4%). Ils ont majoritairement choisi de la reconnaître comme la meilleure explication actuelle du développement de la vie (Q151: 55,8%) et comme une théorie scientifique (Q161: 73,5%). Mais, ils sont quand même près de 37% à choisir les réponses exprimant l’existence d’un conflit entre leurs croyances et la théorie de l’évolution que ce conflit soit total ou partiel (Q202: 13,7% et Q203: 23,2%). Pourtant, la majorité des étudiants interrogés n’ont pas connu de débats en classe au sujet des rapports entre religions et évolution (Q182: 71%) bien qu’ils en souhaitent (Q192: 55,7%). Pour finir, notons qu’une grande partie des étudiants déclare n’avoir jamais entendu parler de la théorie néodarwinienne de l’évolution (Q214: 41,9%) bien qu’elle soit au programme du cours de biologie de la dernière année des études secondaires (6ème année).

IV.2.

Résultats comparatifs

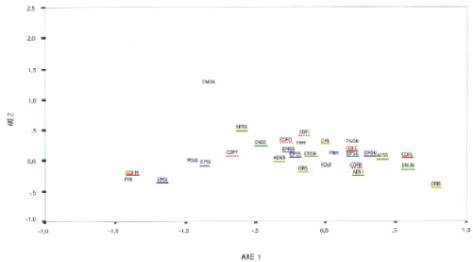

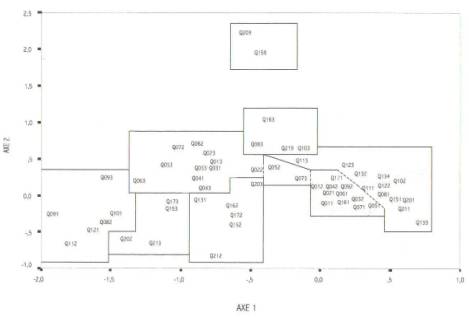

L’analyse factorielle des correspondances multiples a été réalisée sur

968 individus (après élimination d’individus s’étant abstenus de répondre à

certaines questions). Les figures 1, 2 et 3 présentent le plan des deux premiers

axes factoriels obtenus par cette analyse. Plus précisément, la figure 1

représente un résumé schématique des groupes de variables identifiés dans le

plan de deux premiers axes. Ce schéma

permet une lecture immédiate des résultats importants. Pour une

observation du positionnement relatif précis des modalités, nous renvoyons aux

figures 2 et 3. Le tableau 4 précise la signification des modalités utilisées

dans l’analyse factorielle des correspondances multiples des figures 2 et 3.

Nous travaillons avec deux types de variables: les variables actives

correspondant aux réponses apportées par chaque étudiant aux 21 questions du

questionnaire et les variables illustratives correspondant aux informations

générales recueillies sur chaque étudiant (âge, sexe, enseignement, confession

religieuse, …).

|

1. Variables illustratives |

|

|

|

1/ Niveau d’enseignement: ENSE (E. secondaire); ENSN (E. supérieur

non-universitaire); ENUN (E. universitaire). |

|

2/ Année d’études: AE5S (5ème secondaire); AE6S (6ème

secondaire); AES1 (1ère études sup.); AESS (dernières années

études sup.). |

|

3/ Orientation: ORL (littéraire); ORS (scientifique); ORB

(biologique). |

|

4/ Confession:

COFL (laïque); COFC (catholique); COFM (musulmane); COFJ (juive); COFP

(protestante); COFO (orthodoxe); COFB (bouddhiste). |

|

5/ Etudes du père:

EPSI (au plus, secondaire inférieur); EPSS (au plus, secondaire

supérieur); EPSU (études supérieures). |

|

6/Etudes de la mère:

EMSI (au plus, secondaire inférieur); EMSS (au plus, secondaire

supérieur); EMSU (études sup.). |

|

7/ Pratique de la religion: POUI (pratiquant); PNON (non pratiquant). |

|

8/ Place de la religion dans

la vie: PRI (importante); PRM (moyenne); PRN (nulle). |

|

9/ Entendu parler de la th. de l’évolution: EOUI (oui); ENON (non). |

|

|

|

2. Variables actives |

|

|

|

2.1. Compréhension (tab.2): ex.: Q012=question 01, item 2. |

|

10/ Question 01, Hérédité des caractères: Q012 (réponse

néodarwinienne); Q011 et Q013 (autres réponses). |

|

11/ et 12/ Question 02 et 03, Dynamique des populations: Q021 et Q032

(réponse néodarwinienne); Q022, Q023, Q031 et Q033 (autres réponses). |

|

13/ Question 04, Lutte pour

l’existence: Q042 (réponse néodarwinienne); Q041 et Q043 (autres réponses). |

|

14/ Question 05, Adaptation: Q051 (réponse néodarwinienne); Q052

(réponse finaliste); Q053 (autre réponse). |

|

15/ Question 06, Reproduction différentielle: Q061 (réponse

néodarwinienne); Q062 et Q063 (autres réponses). |

|

16/ Question 07, Variation: Q071 (réponse néodarwinienne); Q072 (autre

réponse); Q073 (réponse finaliste). |

|

|

|

2.2. Acceptation du

concept d’évolution (tab.2) |

|

17/ Question 08, Origine des animaux: Q081 (évolutionnisme); Q082

(créationnisme); Q083 (« agnosticisme »). |

|

18/ Question 09, Evolution des animaux: Q092 (évolutionnisme); Q091

(fixisme); Q093 (« agnosticisme »). |

|

19/ Question 10, Origine

et évolution de l’homme: Q102 (évolutionnisme); Q101 (créationnisme); Q103

(«agnosticisme »). |

|

20/ Question 11,

Animalité de l’homme: Q111 (l’homme est un animal); Q112 (l’homme n’a rien

commun avec les animaux); Q113 (l’homme n’est pas un animal même s’il descend

des animaux). |

|

21/ Question 12, Filiation

avec les chimpanzés: Q122 et Q123

(existence d’un ancêtre commun); Q121 (créationnisme) |

|

22/ Question 13, Principe insaisissable (âme, esprit, conscience):

Q131 (âme); Q132 (esprit ou conscience); Q133 (aucun pcp insaisissable); Q134

(je ne sais pas). |

|

(Nous avons présenté

précédemment le résultat global de la question 14 mais nous ne parlerons plus

de cette question dans la suite car elle a été sujette à une

mésinterpétation.) |

|

|

|

2.3. Opinions et

acceptation de la théorie de l’évolution (tab.2) |

|

23/ Question 15, Puissance explicative: Q151 (la théorie de

l’évolution est la meilleure explication actuelle du dvpt de la vie, y

compris l’homme); Q152 (meilleure explication non compris l’homme); Q153 (pas

du tout convaincante); Q159 (je ne sais pas). |

|

24/ Question 16, Est-ce une th. scientifique ?: Q161 (Oui); Q162

(Non); Q163 (je ne sais pas). |

|

25/ Question 17, Nature d’une th. scientifique ?: Q171 (résiste

aux observations et aux

expériences ); Q172 (acceptée

par la communauté scientifique); Q173 (elle est vraie). |

|

26/ Question 20, Compatibilité avec croyances: Q201 (compatibilité);

Q202 (incompatibilité totale);

Q203 (incompatibilité partielle); Q209 (je ne sais pas). |

|

27/ Question 21, Néodarwinisme:

Q211 (apporte encore de meilleures explications et preuves de l’évolution);

Q212 (ne concerne pas l’homme); Q213 (non convaincante); Q219 (je ne sais

pas). |

Tableau 4. Dictionnaire des

questions et des modalités de réponses utilisées dans l’analyse factorielle des

correspondances.

Table 4. Dictionary of

questions and response modalities used in the multiple correspondence analysis.

Figure 1. Analyse

factorielle des correspondances multiples; représentation schématique.

Figure 1. Multiple

correspondence analysis; schematic

figure.

Figure 2.

Analyse factorielle des correspondances multiples; Axes 1 et 2:

Variables illustratives

Figure 2.

Multiple correspondence analysis; Axis 1 and 2: Additional variables.

Figure 3. Analyse factorielle des

correspondances multiples; Axes 1 et 2: Variables actives

Figure 3. Multiple correspondence

analysis; Axis 1 and 2: Categorical variables. ex.: Q012=question 01, item 2.

Les modalités correspondant aux individus de confessions musulmane, catholique et laïque (figure 1: en rouge), fort éloignées les unes des autres, présentent donc des profils de réponses aux variables actives différents. Cette différence est hautement significative pour 20 questions sur 21 (Chi-carré: tab.5). Cependant, si les musulmans interrogés sont véritablement isolés, les étudiants laïques et catholiques présentent des profils plus similaires. En effet, la figure 1 nous montre que les étudiants de confession musulmane se situent d’une part, à proximité des réponses traduisant une mécompréhension de la théorie de la sélection naturelle (Q013: 11%, Q022: 17,6%, Q023: 13,9%, Q031: 17,4%, Q033: 21,9%, Q041: 11%, Q043: 9,1%, Q052: 63%, Q053: 9,7%, Q062: 22,7%, Q063: 6,4%, Q072: 14,8%, Q073: 59,3% et fig.3) d’autre part, près des réponses créationnistes pour les animaux et l’homme (Q082: 54,3%, Q091: 7,4%, Q101: 82,8%, Q112: 50%, Q121: 65,7% et fig. 3) et finalement, à proximité des réponses traduisant des opinions anti-darwiniennes (Q153: 51,6%, Q213: 21,9%, Q202: 48,7% et fig. 3).

Dans le cadre de cette étude, sont considérés comme laïques les

étudiants se définissant comme n’étant d’aucune confession religieuse. Ainsi,

la figure 1 montre que les étudiants laïques et catholiques, que nous avons

interrogés, sont quant à eux très proches des réponses conformes à l’évolutionnisme

néodarwinien que ce soit au niveau de la compréhension (respectivement: Q012:

86,4% et 88%, Q021: 84,8% et 78%, Q032: 90,3% et 80,1%, Q042: 91,9% et 93,1%, Q051: 63,8% et 52,7%, Q061: 89,7% et 87,1%, Q071: 50,4% et 38,6% et fig.3 ) ou des opinions

(Q081: 83,9% et

75,3%, Q092: 98% et 96,7%, Q102: 94% et 82%, Q111: 82,2% et 64,8%, Q122/Q123: 98% et 91,7%, Q151: 82,3% et 67,9%, Q161: 77,9% et 75,1%, Q201: 84,2% et 65,7%, Q211: 57,1% et 42,2% et fig.3) traduisant une forte

corrélation positive entre ces profils. Les étudiants laïques et catholiques

interrogés présentent donc des profils de réponses faiblement différenciés

(fig. 1 et fig. 2). Ces derniers sont notamment plus nombreux à choisir les

réponses n’affirmant pas l’animalité de l’homme (Q112/Q113) et à ressentir

leurs croyances en conflit avec la théorie darwinienne de l’évolution

(Q202/Q203). Mais comme pour les étudiants laïques interrogés, ils sont une

majorité à choisir de répondre que l’homme est habité par un principe

insaisissable appelé «esprit ou conscience» (respectivement, Q132: 56,8% et 64%) à l’inverse des étudiants de

confession musulmane qui choisissent majoritairement "l’âme" (Q131:

61,3%).

|

|

Laïques/Catholiques/Musulmans |

||||

|

Question |

N |

|

ddl |

p |

sign. |

|

Q01 |

970 |

18,99 |

4 |

0,001 |

** |

|

Q02 |

973 |

28,09 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q03 |

973 |

81,95 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q04 |

977 |

29,85 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q05 |

971 |

86,36 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q06 |

970 |

48,85 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q07 |

964 |

44,37 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q08 |

974 |

348,07 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q09 |

974 |

99,11 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q10 |

968 |

596,03 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q11 |

971 |

411,93 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q12 |

964 |

435,23 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q13 |

975 |

69,06 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q13' |

638 |

139,58 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q14 |

964 |

71,28 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q15 |

876 |

239,29 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q16 |

967 |

19,87 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q17 |

961 |

58,89 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q18 |

932 |

7,91 |

4 |

0,095 |

NS |

|

Q19 |

929 |

25,95 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q20 |

895 |

343,28 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q21 |

942 |

133,01 |

6 |

0,000 |

*** |

Tableau 5. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,

p>0,05; *=significatif, p<0,05; **=significatif, p<0,01;

***=significatif, p<0,001.

Table 5. Results of Chi square tests, NS=unsignificant, p>0.05;

*=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01; ***=significant,

p<0.001.

Il est important de souligner que les étudiants laïques, catholiques et musulmans interrogés sont répartis de façon significativement hétérogène dans les différents enseignements sondés, (tab. 6: Chi-carré: p<0,001). L’analyse factorielle des correspondances multiples nous montre d’ailleurs cette hétérogénéité de distribution dont il faut absolument tenir compte dans l’interprétation des résultats. En effet, les résultats des tests Chi-carré obtenus, notamment en ce qui concerne la compréhension de l’évolution (Q01 à Q07), peuvent être le reflet de ces différences de niveau d’enseignement et donc de degré d’instruction.

|

|

Laïques/Catholiques/Musulmans |

||||

|

Variables illustratives |

N |

|

ddl |

p |

sign. |

|

Niveau d’enseignement |

979 |

187,69 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Orientation |

979 |

97,03 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Année d’études |

978 |

124,07 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Étude père |

862 |

110,01 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Étude mère |

872 |

222,07 |

4 |

0,000 |

*** |

Tableau 6. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,

*=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01, ***=significatif,

p<0,001.

Table 6. Results of Chi square tests, NS=unsignificant,

p>0.05; *=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01; ***=significant,

p<0.001.

En observant les modalités représentant les degrés d’instruction (niveau

d’enseignement, figure 1: vert pomme et année d’études, figure 1: vert clair),

nous pouvons considérer qu’il y a une "progression" des profils de

réponses, que ce soit le niveau d’enseignement ou les années d’études. En

effet, lorsque le degré d’instruction diminue, la distance entre les modalités

de l’enseignement et les réponses de l’évolutionnisme néodarwinien

(compréhension et opinions) tend à augmenter. Cette distance progressive

traduit le fait que les patterns de réponses données par les étudiants des

trois niveaux d’enseignement ou des quatre années d’études sont hétérogènes de

façon très significative pour 20 questions sur 21 (Chi-carré: tab. 7a et tab.

8) et que les pourcentages de réponses néodarwiniennes tendent à augmenter

quand le degré d’instruction augmente. Notons que l’écart de profil est le plus

important entre les modalités de la 6ème année secondaire et de la 1ère année d’études

supérieures (AE6S et AES1, fig. 2). Il est important de souligner que les étudiants de

confession musulmane interrogés font exception. En effet, leurs patterns de

réponses sont statistiquement homogènes quel que soit le degré d’instruction

(17 questions sur 17, tab. 7b). En ce qui concerne les orientations

(figure 1: en orange), les étudiants d’orientation biologique que nous avons

interrogés (ORB, fig. 2) sont logiquement très performants en ce qui concerne

la compréhension théorique des concepts de la sélection naturelle (Q012: 90,9%,

Q021: 97%, Q032: 97%, Q042: 98%, Q051: 89,8%, Q061: 97%, Q071: 92,8%). Quant

aux orientations littéraires et scientifiques (ORL et ORS, fig. 2), elles

présentent des profils relativement similaires (12 questions sur 21 présentent

des patterns statistiquement homogènes, Chi-carré: tab. 9 et fig. 1).

|

|

E. secondaire/E. sup. non-universitaire/E.

universitaire |

||||

|

Question |

N |

|

ddl |

p |

sign. |

|

Q01 |

1152 |

22,1 |

4 |

0,000 |

** |

|

Q02 |

1154 |

33,29 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q03 |

1157 |

96,12 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q04 |

1161 |

36,23 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q05 |

1154 |

149,25 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q06 |

1153 |

32,2 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q07 |

1146 |

134,37 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q08 |

1154 |

151,25 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q09 |

1156 |

21,27 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q10 |

1147 |

160,3 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q11 |

1152 |

75,26 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q12 |

1146 |

84,68 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q13 |

1156 |

55,57 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q13' |

782 |

32,12 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q14 |

1143 |

56,63 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q15 |

1026 |

104,86 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q16 |

1148 |

27,36 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q17 |

1140 |

20,73 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q18 |

1111 |

31,31 |

4 |

0,095 |

*** |

|

Q19 |

1106 |

3,05 |

4 |

0,549 |

NS |

|

Q20 |

1058 |

126,8 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q21 |

1161 |

227,09 |

4 |

0,000 |

*** |

Tableau 7a. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,

*=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01, ***=significatif,

p<0,001.

Table 7a. Results of Chi square tests, NS=unsignificant,

p>0.05; *=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01;

***=significant, p<0.001.

|

|

E. secondaire/E. sup. non-universitaire1 |

||||

|

Question |

N |

|

ddl |

p |

sign. |

|

Q01 |

203 |

3,59 |

2 |

0,166 |

NS |

|

Q02 |

200 |

1,18 |

2 |

0,554 |

NS |

|

Q03 |

203 |

1,85 |

2 |

0,397 |

NS |

|

Q04 |

203 |

2,92 |

2 |

0,232 |

NS |

|

Q05 |

200 |

0,26 |

2 |

0,88 |

NS |

|

Q06 |

204 |

0,82 |

2 |

0,663 |

NS |

|

Q07 |

200 |

4,9 |

2 |

0,086 |

NS |

|

Q08 |

203 |

0,61 |

2 |

0,738 |

NS |

|

Q09 |

202 |

0,31 |

2 |

0,855 |

NS |

|

Q10 |

Cells with Expected Frequency < 5: 2/6 (33,3%) 2 |

||||

|

Q11 |

201 |

145 |

2 |

0,484 |

NS |

|

Q12 |

198 |

2,71 |

2 |

0,258 |

NS |

|

Q13 |

Cells with Expected Frequency < 5: 3/6 (50%) 2 |

||||

|

Q13' |

137 |

0,15 |

2 |

0,928 |

NS |

|

Q14 |

202 |

1,51 |

3 |

0,681 |

NS |

|

Q15 |

173 |

0,39 |

2 |

0,821 |

NS |

|

Q16 |

198 |

4,15 |

2 |

0,125 |

NS |

|

Q17 |

196 |

0,37 |

2 |

0,832 |

NS |

|

Q20 |

179 |

5,9 |

2 |

0,052 |

NS |

|

Q21 |

199 |

0,83 |

2 |

0,842 |

NS |

1 Musulmans, E.univ.:

N=16.

2 Le test Chi-carré ne remplit pas les conditions nécessaires

de validité (-20%

fréquences attendues<5).

Tableau 7b. Détails des tests Chi-carré sur l’échantillon

d’étudiants musulmans, NS=non-significatif, *=significatif, p<0,05,

**=significatif, p<0,01, ***=significatif, p<0,001.

Table 7b. Results of Chi square tests about the Muslims

students sample, NS=unsignificant, p>0.05; *=significant, p<0.05;

**=significant, p<0.01; ***=significant, p<0.001.

|

|

5ème sec. / 6ème sec. / 1ère ens. sup./ >1ère ens. sup |

||||

|

Question |

N |

|

ddl |

p |

sign. |

|

Q01 |

1146 |

19,37 |

6 |

0,004 |

** |

|

Q02 |

1148 |

31,41 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q03 |

1151 |

78,59 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q04 |

1155 |

30,96 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q05 |

1148 |

139,06 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q06 |

1147 |

41,52 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q07 |

1140 |

100,94 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q08 |

1149 |

129,71 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q09 |

1151 |

27,90 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q10 |

1142 |

148,47 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q11 |

1147 |

53,06 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q12 |

1141 |

67,47 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q13 |

1151 |

25,10 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q13' |

779 |

26,04 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q14 |

1139 |

75,47 |

9 |

0,000 |

*** |

|

Q15 |

1022 |

45,65 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q16 |

1144 |

30,24 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q17 |

1136 |

14,22 |

6 |

0,027 |

* |

|

Q18 |

1107 |

103,55 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q19 |

1102 |

7,43 |

6 |

0,283 |

NS |

|

Q20 |

1056 |

111,36 |

6 |

0,000 |

*** |

|

Q21 |

1114 |

81,41 |

9 |

0,000 |

*** |

Tableau 8. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,

*=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01, ***=significatif,

p<0,001.

Table 8. Results of Chi square tests, NS=unsignificant,

p>0.05; *=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01;

***=significant, p<0.001.

|

|

O.littéraire/ O.scientifique |

||||

|

Question |

N |

|

ddl |

p |

sign. |

|

Q01 |

1051 |

18,24 |

2 |

0,000 |

*** |

|

Q02 |

1053 |

0,14 |

2 |

0,932 |

NS |

|

Q03 |

1056 |

1,24 |

2 |

0,539 |

NS |

|

Q04 |

1060 |

0,42 |

2 |

0,812 |

NS |

|

Q05 |

1054 |

11,76 |

2 |

0,003 |

** |

|

Q06 |

1052 |

2,43 |

2 |

0,297 |

NS |

|

Q07 |

1047 |

3,97 |

2 |

0,137 |

NS |

|

Q08 |

1053 |

22,99 |

2 |

0,000 |

*** |

|

Q09 |

1056 |

6,86 |

2 |

0,032 |

* |

|

Q10 |

1046 |

29,67 |

2 |

0,000 |

*** |

|

Q11 |

1051 |

20,62 |

2 |

0,000 |

*** |

|

Q12 |

1045 |

36,98 |

2 |

0,000 |

*** |

|

Q13 |

1057 |

1,67 |

2 |

0,434 |

NS |

|

Q13' |

725 |

1,48 |

2 |

0,478 |

NS |

|

Q14 |

1043 |

3,09 |

3 |

0,377 |

NS |

|

Q15 |

930 |

1,22 |

2 |

0,542 |

NS |

|

Q16 |

1047 |

6,02 |

2 |

0,049 |

* |

|

Q17 |

1042 |

2,50 |

2 |

0,287 |

NS |

|

Q18 |

1010 |

2,42 |

2 |

0,299 |

NS |

|

Q19 |

1006 |

0,75 |

2 |

0,688 |

NS |

|

Q20 |

959 |

7,95 |

2 |

0,019 |

* |

|

Q21 |

1018 |

0,17 |

3 |

0,082 |

NS |

Tableau 9. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,

*=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01, ***=significatif,

p<0,001.

Table 9. Results of Chi square tests, NS=unsignificant,

p>0.05; *=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01;

***=significant, p<0.001.

|

|

Etude du père: Sec. inf./ Sec. sup./ Sup. |

||||

|

Question |

N |

|

ddl |

p |

sign. |

|

Q01 |

Cells with Expected Freq, < 5: 2/9 ( 22,2%) 1 |

||||

|

Q02 |

996 |

7,91 |

4 |

0,095 |

NS |

|

Q03 |

997 |

6,44 |

4 |

0,168 |

NS |

|

Q04 |

Cells with Expected Freq, < 5: 2/9 ( 22,2%) 1 |

||||

|

Q05 |

996 |

22,01 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q06 |

993 |

7,69 |

4 |

0,104 |

NS |

|

Q07 |

988 |

9,50 |

4 |

0,049 |

* |

|

Q08 |

999 |

37,53 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q09 |

Cells with Expected Freq, < 5: 2/9 ( 22,2%) 1 |

||||

|

Q10 |

991 |

63,91 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q11 |

993 |

71,80 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q12 |

991 |

45,58 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q13 |

998 |

8,18 |

4 |

0,085 |

NS |

|

Q13' |

664 |

17,50 |

4 |

0,002 |

** |

|

Q14 |

988 |

11,16 |

6 |

0,084 |

NS |

|

Q15 |

891 |

41,22 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q16 |

991 |

5,35 |

4 |

0,253 |

NS |

|

Q17 |

Cells with Expected Freq, < 5: 2/9 ( 22,2%) 1 |

||||

|

Q18 |

956 |

1,68 |

4 |

0,795 |

NS |

|

Q19 |

956 |

8,40 |

4 |

0,078 |

NS |

|

Q20 |

921 |

38,76 |

4 |

0,000 |

*** |

|

Q21 |

970 |

30,02 |

6 |

0,000 |

*** |

1 Le test Chi-carré ne remplit pas les conditions

nécessaires de validité (-20% fréquences attendues<5)

Tableau 10. Détails des tests Chi-carré,

NS=non-significatif, *=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01,

***=significatif, p<0,001.

Table 10. Results of Chi square tests, NS=unsignificant, p>0.05;

*=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01; ***=significant,

p<0.001.

|

|

Etude de la mère: Sec. inf./ Sec. sup. /Sup. |

||||

|

Question |

N |

|

ddl |

p |

sign. |

|

Q01 |

1005 |

5.71 |

4 |

0.222 |

NS |

|

Q02 |

1006 |

16.60 |

4 |

0.002 |

** |

|

Q03 |

1008 |

13.52 |

4 |

0.009 |

** |

|

Q04 |

Cells with Expected Freq. < 5: 2/9 ( 22.2%) 1 |

||||

|

Q05 |

1005 |

28.96 |

4 |

0.000 |

*** |

|

Q06 |

1004 |

12.21 |

4 |

0.016 |

* |

|

Q07 |

998 |

7.82 |

4 |

0.098 |

NS |

|

Q08 |

1010 |

92.42 |

4 |

0.000 |

*** |

|

Q09 |

Cells with Expected Freq. < 5: 2/9 ( 22.2%) 1 |

||||

|

Q10 |

1000 |

152.86 |

4 |

0.000 |

*** |

|

Q11 |

1004 |

155.46 |

4 |

0.000 |

*** |

|

Q12 |

1001 |

134.91 |

4 |

0.000 |

*** |

|

Q13 |

1009 |

12.28 |

4 |

0.015 |

* |

|

Q13' |

676 |

32.08 |

4 |

0.000 |

*** |

|

Q14 |

1000 |

18.57 |

6 |

0.005 |

** |

|

Q15 |

899 |

67.03 |

4 |

0.000 |

*** |

|

Q16 |

1002 |

5.54 |

4 |

0.236 |

NS |

|

Q17 |

Cells with Expected Freq. < 5: 2/9 ( 22.2%) 1 |

||||

|

Q18 |

968 |

1.72 |

4 |

0.787 |

NS |

|

Q19 |

969 |

15.80 |

4 |

0.003 |

** |

|

Q20 |

929 |

81.21 |

4 |

0.000 |

*** |

|

Q21 |

980 |

51.49 |

6 |

0.000 |

*** |

1 Le test Chi-carré ne remplit pas les conditions

nécessaires de validité (-20%

fréquences attendues<5).

Tableau 11. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,

*=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01, ***=significatif,

p<0,001.

Table 11. Results of Chi square tests, NS=unsignificant, p>0.05;

*=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01; ***=significant,

p<0.001.

Les modalités représentant le niveau d’études du père et de la mère des étudiants interrogés ont été groupées dans la représentations schématique (fig. 1: en bleu) car elles présentaient des profils relativement similaires (fig. 2). Nous pouvons observer une « progression » de ces niveaux d’études. En effet, plus les niveaux d’études augmentent, plus l’éloignement aux groupes de mécompréhension théorique, de réponses créationnistes et de réponses anti-darwiniennes est important, traduisant une corrélation négative entre ces modalités. Le niveau d’études du père et de la mère semble donc avoir une influence sur la compréhension et l’opinion des étudiants vis-à-vis de l’évolution, ce que semblent confirmer les analyses Chi-carré (tab. 10 et 11). Cependant, il faut souligner que, parmi les enfants de père et/ou de mère n’ayant pas dépassé le secondaire inférieur, respectivement 74% et 83% sont de confession musulmane, ce qui créé une hétérogénéité de distribution des étudiants laïques, catholiques et musulmans interrogés au sein des trois catégories de degré d’instruction parental (tab. 6, Chi-carré: p<0,001). Cette hétérogénéité est clairement observable dans les figures de l’analyse factorielle des correspondances multiples (fig. 1 et fig. 2).

V. Discussion

V.1. Influence de la religion

V.1.1.Sur la compréhension de la théorie de

l’évolution

Nous avons montré que les étudiants de confession musulmane interrogés

paraissent moins performants du point de vue de la compréhension des concepts

de la théorie de la sélection naturelle que ne le sont les étudiants de

confession catholique et les étudiants laïques. En fait, le développement de

mécompréhensions est en partie lié aux conceptions créationnistes développées

par les étudiants. En effet, l’analyse des correspondances a clairement montré

que les réponses traduisant une mécompréhension de la théorie de la sélection

naturelle sont corrélées positivement aux réponses traduisant une conception

créationniste du monde vivant. A l’inverse, les réponses de compréhension

néodarwinienne sont corrélées positivement aux réponses évolutionnistes.

Pourtant, de nombreuses études précédentes ont montré que les croyances

créationnistes n’empêchaient pas de comprendre correctement les concepts de la

théorie de l’évolution (ex.: Bishop et Anderson, 1990; Sinatra et al., 2003). Il est vrai que croire et comprendre

sont des choses très différentes (Blackwell et al., 2003) mais les croyances sont parfois si

puissantes qu’elles peuvent modifier la perception des phénomènes objectifs

(Alters et Nelson, 2002; Kordig, 1971 dans Blackwell et al., 2003). McKeachie et

al. ont montré en 2002 que les convictions

créationnistes affectaient l’apprentissage et donc les performances des

étudiants. Ils sont plus anxieux, moins motivés à apprendre et moins réceptifs

aux nouvelles informations que ne le sont les étudiants qui ne ressentent pas

de conflit entre leurs croyances et la théorie de l’évolution. Notre étude

confirme ce résultat et c’est pourquoi, le travail des enseignants est si

difficile. De nombreuses techniques d’enseignement de l’évolution sont

développées dans la littérature (Jensen et Finley, 1997; Passemore et

Stewart, 2001; Wallin et al., 2001; Hagman et al., 2002; Trowbridge et

Wandersee, 2003; Scharmann,

2005). Quelle que soit l’approche choisie, les enseignants sont de plus en

plus souvent encouragés à initier le débat en classe au sujet des

problématiques autour de l’évolution (Southerland, 1996; Cooper, 2001; Cobern,

2001; Scharmann, 2005) afin de ne pas accentuer la démotivation des élèves et

afin de conserver ce rapport de confiance et de respect indispensable à tout

processus pédagogique efficace (Scott, 1997a; Woods et Scharmann, 2001). De

plus, initier le débat permet de mettre en avant les pré-conceptions des élèves